在人类ABO血型系统中,A型血是最常见的类型之一,但这一大类内部存在着复杂的亚型分化。其中,A1亚型作为A型血的主要表现形式,约占所有A型人群的90%。A亚型血型的多样性远超出普遍认知,从抗原表达强度到血清学反应特征,再到临床输血安全,每个亚型都蕴含着独特的生物学特性和医学意义。这种微观层面的差异不仅影响着血型鉴定的准确性,更直接关系到输血治疗的成败,甚至在器官移植、新生儿溶血病等关键医疗场景中具有决定性作用。

一、血清学特征与检测技术

A1型红细胞表面同时存在A抗原和A1抗原,而其他A亚型如A2、A3等仅保留A抗原或呈现弱表达特征。这种差异可通过双花扁豆植物血凝素的凝集反应直观验证:A1型红细胞会与这种凝集素发生强烈反应,而A2型则完全无反应。抗原密度的差异更为显著,成人A1型红细胞A抗原数量可达81-117万/细胞,而A2型仅24-29万/细胞,Ax型更是低至1400-10000/细胞。

血清学检测中,抗A1试剂的运用成为区分亚型的关键。常规血型鉴定需结合正反定型,当正定型显示A抗原而反定型出现抗A1抗体时,提示可能存在A亚型。例如A2型个体的血清中,约有1%-8%会产生抗A1抗体,这类IgM抗体在37℃下通常无活性,但个案报道显示某些抗A1抗体仍具有临床意义。近年来分子检测技术的进步,如PCR-SSP基因分型,已能精准识别ABO基因的突变位点,将血清学难以区分的Ael、Ay等亚型准确归类。

二、遗传学机制与分子基础

A亚型的形成源于ABO基因的复杂变异。A1亚型由显性A1等位基因控制,其编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶活性最强,能高效催化H抗原向A抗原转化。而A2亚型对应的A2等位基因在第7外显子存在C1054T突变,导致酶活性降低,抗原表达减弱。更罕见的Ax型则与基因重组事件相关,其启动子区域的突变使得抗原表达量仅为正常A1型的1%。

基因型与表型的对应关系呈现高度复杂性。Aint型作为中间型,携带独特的等位基因变异,其红细胞既表达弱A1抗原又保留部分A抗原特性,血清学表现为抗A反应强度介于A1与A2之间。这种遗传多态性在不同人种中分布差异显著,例如Aint型在非洲人群中的频率达8%,远高于亚洲人群的0.15%,提示自然选择压力可能影响亚型的地理分布。

三、临床输血的挑战与对策

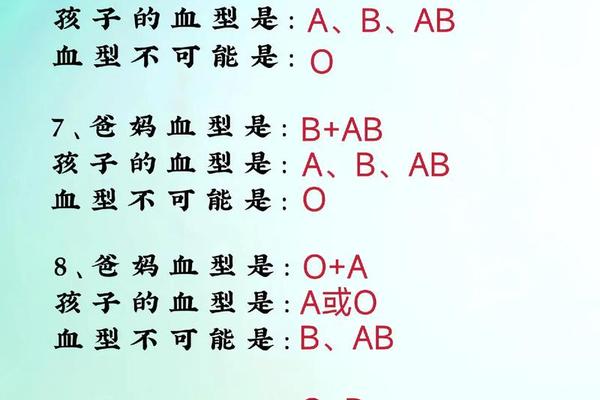

在输血实践中,A亚型可能引发两种风险:作为供体时,弱表达的A抗原易被误判为O型;作为受体时,体内存在的抗A1抗体会攻击输入的A1型红细胞。2024年湖北航天医院报道的A亚B型病例即属典型——患者正定型显示A抗原弱阳性,反定型检出抗A1抗体,最终通过输注B型洗涤红细胞成功纠正贫血。这类案例提示,对亚型患者应优先选择O型洗涤红细胞配合AB型血浆的输血策略。

抗体筛查技术的革新为安全输血提供保障。多重液相芯片技术可同步检测37种红细胞抗原,微柱凝胶卡法的灵敏度达到0.1%抗原浓度。对于抗A1抗体效价超过1:32的个体,即便在室温反应,也需进行交叉配血试验。值得注意的是,中国人群A2亚型中仅0.15%产生抗A1抗体,这为建立区域性稀有血型库提供了流行病学依据。

四、研究方向与临床启示

当前对A亚型的研究正从表型描述转向功能基因组学。单细胞测序技术揭示,Ax型个体的造血干细胞存在表观遗传修饰异常,导致红细胞分化过程中ABO基因表达受阻。类器官模型的建立,使得在体外模拟不同亚型红系祖细胞的发育成为可能,这为研究抗原表达调控机制开辟了新途径。

临床管理层面,建立全国联动的稀有血型网络迫在眉睫。通过区块链技术实现亚型数据实时共享,可缩短配血周期。对反复输血患者,建议每6个月复查抗体谱,动态监测免疫应答变化。在精准医疗时代,将ABO亚型纳入个体化医疗档案,将成为优化输血策略、预防溶血反应的重要基础。

从A1型到Ax型的谱系演变,不仅体现了生物进化的精妙,更警示着临床工作者:在ABO血型这座"冰山"之下,隐藏着复杂的亚型世界。只有将传统血清学与现代分子技术深度融合,构建多维度检测体系,才能确保输血安全,让每个稀有血型个体都能获得平等的生命保障。未来,随着CRISPR基因编辑技术的成熟,定向修饰红细胞抗原或将成为解决亚型输血难题的终极方案。