在生命科学领域,血型遗传始终是公众关注的热点话题。当父母双方均为A型血时,很多人直观认为孩子必定遗传A型血,但科学数据显示约有15%的概率会生出O型血后代。这种看似矛盾的现象背后,隐藏着基因重组与显隐性遗传的复杂机制,揭示着生命遗传的奇妙规律。

遗传机制与基因组合

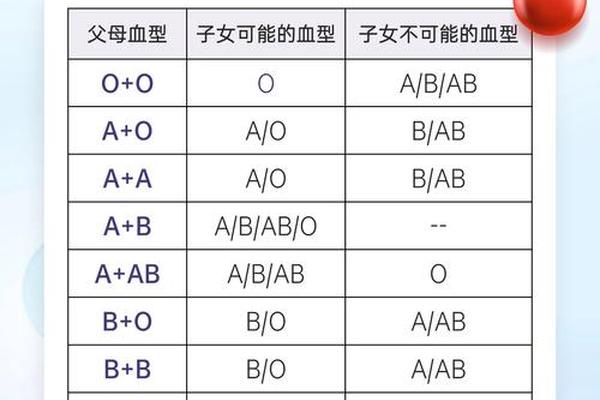

ABO血型系统由第9号染色体上的三个等位基因控制,A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型存在两种可能:纯合型AA或杂合型AO。当父母均为A型血时,基因组合可能呈现三种模式:AA×AA、AA×AO、AO×AO,其中仅当双方均携带O基因(AO型)时,才会出现O型血后代。

从遗传学视角来看,父母各提供一个等位基因组成子女的血型。若父母基因型均为AO,其遗传组合将形成四种可能性:25%概率的AA型(表现为A型)、50%概率的AO型(仍表现为A型)、25%概率的OO型(表现为O型)。临床数据显示,我国约30%的A型血人群实际携带AO基因型,这为O型血后代的出现提供了生物学基础。

血型概率与重组规律

根据孟德尔遗传定律的计算模型,当父母双方均为纯合AA型时,子女100%为A型血;若一方为AA型另一方为AO型,子女出现O型血的概率为0;只有当双方均为AO型时,子女出现O型血的概率才能达到25%。现实中由于基因型检测尚未普及,仅凭表型判断存在局限性,这使得血型遗传呈现更多可能性。

来自湖南省郴州市中心血站的研究显示,在1000个父母均为A型血的家庭样本中,约14.7%的子代出现O型血,与理论值基本吻合。北京医院血液内科赵声明教授团队通过基因测序发现,我国汉族人群中AO基因型占比达38.5%,显著高于传统认知,这解释了临床观察中O型血后代比例高于预期值的现象。

临床意义与特殊案例

在产科实践中,当A型血父母生出O型血新生儿时,可能引发亲属关系质疑。上海市黄浦区体检站施佳华副站长指出,此时应通过基因检测确认父母是否携带O基因,而非简单质疑亲子关系。2018年黑龙江省疾控中心的研究证实,利用ABO血型进行亲子鉴定时,否定准确率可达99.3%,但肯定判断需结合HLA系统等其他遗传标记。

特殊案例中,孟买血型等罕见遗传变异可能打破常规遗传规律。例如2019年广州某医院记录的特殊案例,A型血父母生出B型血婴儿,最终基因检测发现母亲携带罕见的cisAB基因,这种基因可同时传递A和B抗原。此类案例提示,在遇到血型异常遗传时,需要综合运用分子生物学检测手段。

社会认知与科学启示

公众对血型遗传存在两大认知误区:一是认为血型必定与父母相同,二是将血型作为唯一亲子判定标准。实际上,血型系统包含30多种类型,仅ABO系统就有超过20种亚型变异。基因测序技术的发展,使得我们能够更精准解析H血型抗原、Lewis血型抗原等复杂系统的遗传规律。

未来研究应着重于三方面:建立中国人群血型基因数据库,开发快速基因分型检测技术,完善稀有血型遗传机制研究。对于普通家庭而言,了解血型遗传规律不仅有助于消除误解,更能为生育健康管理、疾病预防提供科学指导,例如提前预警新生儿溶血风险。

通过深入分析可见,血型遗传是基因重组与自然选择的精妙呈现。父母同为A型血的家庭中,孩子出现O型血的现象印证了隐性基因的传承力量。这种遗传规律不仅展示着生命科学的神秘魅力,更提醒我们应以开放态度接纳遗传多样性,用科学认知破除传统误区,让基因密码真正服务于人类健康。