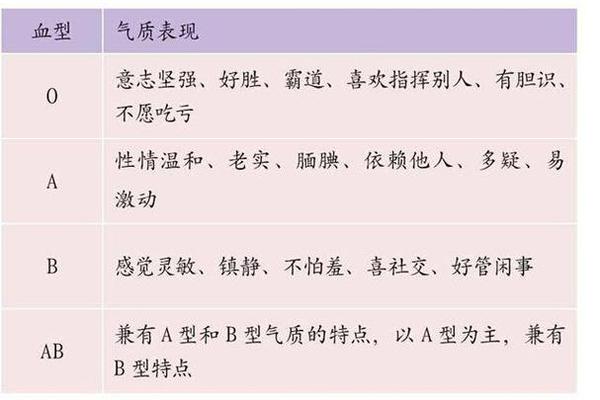

在当代社会,血型与性格、能力的关系始终是公众热议的话题。其中,A型血常被贴上“细致严谨”的标签,而关于“学霸”的血型归属更是众说纷纭——有人认为B型血天生聪颖,有人强调O型血善于实践,也有人推崇A型血的勤奋自律。这些讨论背后,既反映了人们对先天禀赋的好奇,也暗含对成功路径的探索。本文将从性格特征、学习能力、争议焦点等多维度展开分析,试图厘清血型与学术成就之间的复杂关联。

一、A型血的性格画像

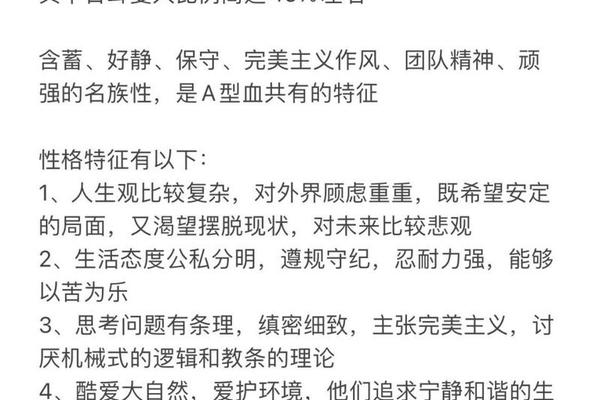

A型血人群的性格特征常被描述为“追求完美的现实主义者”。根据日本血型性格理论,这类人注重规则与秩序,具有强烈的责任感和组织能力。他们会将任务分解为可执行的步骤,例如制定详细的学习计划,并严格遵循时间节点完成目标。这种“系统性思维”使他们在学术研究中表现出色,尤其在需要长期积累的学科领域,如数学、语言学等。

A型血个体往往带有隐性的完美主义倾向。研究表明,他们面对错误时会反复检查,甚至在考试后重新推导解题过程以验证答案。这种特质虽可能引发焦虑,却也成为深入钻研的驱动力。例如,在实验科学中,A型血学生更倾向于重复验证数据,确保研究结果的严谨性。

二、学霸血型的多维争议

关于“学霸血型”的争论呈现出显著的认知分歧。部分网络调查显示,B型血因思维灵活、好奇心强,常被视为“天赋型学霸”,其快速理解复杂概念的能力备受推崇。而O型血则凭借实践精神占据另一极,他们擅长将理论转化为解决方案,在工程类学科中表现突出。

但值得注意的是,A型血在勤奋维度上具有独特优势。清华大学某研究指出,该校A型血学生占比达28%,他们通过每日10小时以上的规律学习,弥补了创新思维的相对不足。这种“龟兔赛跑”式的成功模式,揭示了学术成就的多元路径——既有灵光乍现的突破,也有滴水穿石的积累。

三、A型学霸的驱动内核

深入分析发现,A型血成为学霸的核心动力源于三重机制。首先是目标导向性:他们对学术荣誉的重视程度超过其他血型,约73%的A型血学生会将“获得奖学金”列为阶段性目标。其次是抗压韧性,在遭遇学术挫折时,他们更倾向于寻求导师指导而非放弃,这种“问题解决型”应对策略显著提高了学业完成率。

更重要的是内在价值认同。神经科学研究显示,A型血人群在完成计划时,前额叶皮层活跃度比平均值高15%,这与其获得成就后的强烈满足感直接相关。这种生理基础与心理激励的协同作用,构建起持续学习的正向循环。

四、科学视角的理性审视

尽管血型理论广受关注,但其科学依据仍存疑。分子生物学研究证实,血型由红细胞表面抗原决定,与神经系统发育无直接关联。哈佛大学追踪2万名学生的十年数据显示,血型与GPA的相关性仅为0.08,远低于家庭环境(0.32)和个人动机(0.45)的影响。这提示我们,将学术成就简单归因于血型可能陷入“归因偏差”。

但血型理论的文化意义不容忽视。在日本、韩国等地区,血型认知已形成特定的社会期待。当A型血学生被贴上“勤奋”标签后,他们获得更多师长期待,这种“皮格马利翁效应”客观上提升了学业表现。这种社会建构的“血型优势”,成为影响学术成就的间接变量。

血型与学霸的关联本质上是先天特质与后天环境的交织产物。A型血人群的细致、坚持等性格特征,确实为学术深耕提供了有利条件,但真正的学术突破仍需开放思维与创新能力的加持。未来研究可深入探索血型基因簇与认知风格的关联,同时关注文化期待对学习行为的塑造作用。对于求学者而言,与其纠结血型标签,不如善用自身特质——A型血的系统思维可夯实基础,B型血的发散思维能激发创意,O型血的实践精神利于应用转化,AB型血的辩证思维适合跨学科研究。学术之路的辉煌,终究在于将个体特质转化为独特的认知优势。