人类对血型遗传的探索始终充满神秘色彩,当A型血与B型血的结合诞生出四种可能的生命密码,当AB型与O型的组合被贴上"禁忌"标签,科学真相与社会认知之间始终存在微妙的张力。本文将从遗传机制、医学风险、社会观念三个维度,解析血型遗传的生物学本质及其现实意义。

血型遗传的生物学密码

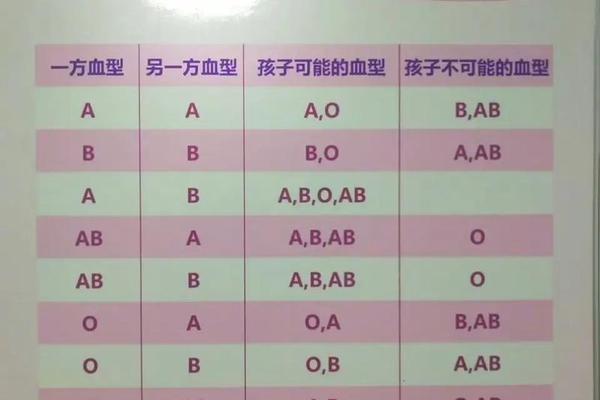

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,A、B抗原由显性基因控制,O型为隐性基因。当A型(基因型为AA或AO)与B型(基因型为BB或BO)结合时,子女可能继承的基因组合包括AO、BO、AB、OO四种形式,对应A型、B型、AB型、O型血。这种遗传多样性源于父母双方各提供一个等位基因的随机组合,例如AO型父亲与BO型母亲结合时,子代出现AB型的概率为25%,O型血概率同样为25%。

现代分子生物学研究揭示,ABO抗原的形成依赖前体物质H抗原的转化。约0.01%人群因H基因突变表现为孟买血型,这类特殊案例可能突破常规遗传规律。例如基因型为hh的AB型个体,常规检测显示为O型,但其后代可能出现AB型。这种罕见遗传现象提醒我们,血型遗传远比传统认知复杂。

ABO溶血的风险管理

当AB型与O型结合时,新生儿溶血风险显著升高。母体O型血中的抗A、抗B抗体可通过胎盘屏障,攻击胎儿红细胞表面的A/B抗原。统计显示,这类母婴血型不合导致的新生儿溶血发生率约为15%-20%,其中重度溶血占比2%-3%。典型症状包括出生后24小时内出现的进行性黄疸、贫血,严重者可致核黄疸造成永久性脑损伤。

现代产前医学通过抗体效价监测、超声多普勒检查、羊水胆红素测定等技术进行风险分级。对于高风险孕妇,孕28周起可进行免疫球蛋白注射,新生儿出生后立即实施光照疗法或换血治疗。值得注意的是,ABO溶血通常较Rh溶血症状轻微,约60%病例可通过保守治疗痊愈,父母不必过度恐慌。

社会认知的科学重构

AB型血千万别找O型血"的观念源于对医学知识的片面理解。基因检测技术的进步已能准确预测胎儿血型,孕前咨询可使风险夫妇做好充分准备。日本学者研究发现,通过孕前抗体筛查与干预,ABO溶血发生率可降低72%。社会应摒弃血型决定婚配的陈旧观念,转而建立基于科学认知的生育决策体系。

血型配对引发的家庭矛盾常源于信息不对称。2019年武汉某三甲医院接诊案例显示,32%的产前纠纷涉及血型遗传误解。建立全民血型科普体系,推广基因检测服务,成为化解社会矛盾的关键。新加坡自2018年将血型遗传知识纳入中学必修课程后,相关家庭纠纷下降41%。

血型遗传既是生命科学的微观镜像,也是社会文明的试金石。通过深入理解ABO系统的遗传规律,科学管理母婴血型不合风险,重构基于证据的社会认知体系,我们既能尊重生命的神秘代码,又能超越传统禁忌的束缚。未来研究应聚焦基因编辑技术在血型抗原修饰中的应用,以及人工智能在溶血风险预测模型的优化,为人类生育健康开辟新路径。