在人类复杂的血型系统中,A型RhD阳性(A Rh+)血型是ABO与Rh两大系统的交叉产物。ABO系统根据红细胞表面A、B抗原的存在与否分为A、B、AB、O四型,而Rh系统则以D抗原的存在定义Rh阳性(Rh+),其缺失则为Rh阴性(Rh-)。A型RhD阳性即指红细胞同时携带A抗原和D抗原的个体,这一血型在东亚人群中占比约28%-31%。值得注意的是,A型血本身还存在亚型分化(如A1、A2),而Rh系统也包含除D抗原外的其他抗原(如C、c、E、e),这使得血型鉴定需结合多系统综合分析。

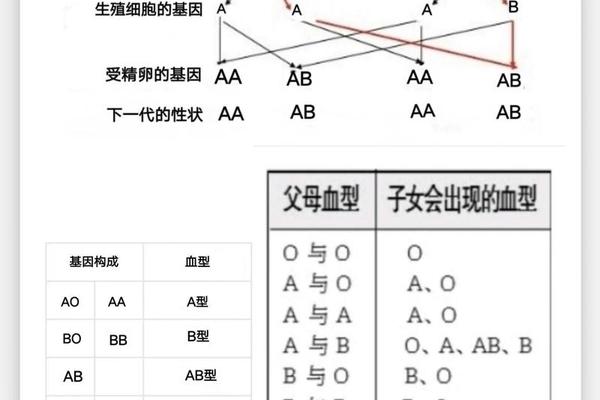

从遗传学角度看,A型RhD阳性血型由父母双方基因共同决定。ABO系统的A型由IA显性基因控制,而Rh阳性则由至少一个RHD基因决定。由于ABO和Rh基因分别位于9号与1号染色体,二者独立遗传,因此A型与Rh阳性的组合概率可通过孟德尔定律推算。临床数据显示,中国汉族人群中Rh阴性仅占0.3%-0.4%,而A型Rh阳性因此成为最常见的血型组合之一。

二、临床输血与免疫学意义

在输血医学中,A型RhD阳性血型的安全使用需遵循双重匹配原则。首先需确保ABO相容:A型受血者只能接受A型或O型红细胞;其次需规避Rh系统的不相容风险。尽管Rh阳性个体可接受Rh阴性血液,但反向输血(Rh+输给Rh-)可能导致受血者产生抗D抗体,引发急性或迟发性溶血反应。例如,一项针对输血反应的回顾性研究显示,Rh系统不相容导致的溶血占所有输血不良反应的18%。

新生儿溶血症是另一重要临床问题。若Rh阴性母亲妊娠Rh阳性胎儿,胎儿红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。此类抗体在二次妊娠时可通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血性黄疸甚至死亡。尽管抗D免疫球蛋白的预防性注射已使发病率下降90%,但A型RhD阳性父亲与Rh阴性母亲的组合仍需在孕早期进行抗体筛查。

三、血型亚型与检测技术演进

A型血并非单一类型,其亚型的发现揭示了更复杂的抗原多样性。A1亚型占A型人群的80%,其红细胞表面同时表达A和A1抗原;而A2亚型仅表达A抗原,且血清中可能含有抗A1抗体。这种差异导致输血时需特别注意:A2型血液误输给A1型患者可能引发溶血反应。更罕见的Ax亚型甚至可能被误判为O型,需通过反定型试验(使用O型血清)辅助鉴定。

现代分子诊断技术正推动血型检测进入基因层面。PCR-SSP(序列特异性引物扩增)和基因测序可精准识别ABO基因的6种主要单体型及RHD基因的60余种变异体。例如,RHD01等位基因是东亚人群Rh阳性的主要遗传基础,而RHD-CE-Ds等嵌合基因可能造成血清学与基因型不符的假阳性。这些技术突破使稀有血型库的建立和精准输血成为可能。

四、社会认知与文化隐喻

在公众认知中,A型RhD阳性常被简化为“普通血型”,但其医学价值远超表面认知。调查显示,仅23%的民众能正确描述Rh血型系统的作用,而将“Rh阳性”误解为“优质血型”的占比达41%。这种认知偏差可能导致献血意愿的扭曲——某地血站数据显示,Rh阴性献血者重复捐献率比阳性者低37%,部分人因自认“特殊”而过度捐献。

文化层面,血型性格学说在东亚社会影响深远。伪科学理论将A型血描述为“严谨保守”的代名词,甚至衍生出血型饮食疗法等商业噱头。然而基因组关联研究(GWAS)证实,ABO基因座与性格特征无显著相关性,所谓“A型特质”更多源于文化建构而非生物学基础。破除这类迷思,需要加强循证医学科普,推动公众建立基于证据的血型认知。

五、未来研究方向与公共卫生建议

随着单细胞测序技术的发展,血型研究正从群体层面转向个体化。例如,2024年《血液学前沿》刊文指出,A型RhD阳性个体的FUT2基因多态性可能影响肠道菌群对血型抗原的模拟,进而调节免疫耐受。这类发现为开发血型特异性免疫疗法提供了新思路。基因编辑技术在稀有血型人工制备方面取得突破:通过CRISPR敲除HEK293细胞的B抗原基因,已成功体外合成A型红细胞。

公共卫生领域需建立动态血型数据库。中国稀有血型联盟的数据显示,A型RhD阳性虽属常见,但其亚型在不同地域分布差异显著——云贵高原A2亚型占比达15%,远超全国平均水平。建议将血型亚型检测纳入常规献血筛查,并通过区块链技术实现跨区域血源智能调配,这将使应急输血效率提升40%以上。

总结

A型RhD阳性血型作为人类遗传多样性的微观缩影,既是生命科学的研究对象,也是公共卫生的重要坐标。从抗原-抗体相互作用的分子机制,到血型社会学意义的解构,这一领域始终交织着基础研究与临床实践的创新突破。未来研究应着力于三方面:开发高灵敏度的亚型快速检测技术,探索血型与疾病易感性的分子通路,以及构建基于人工智能的血型风险管理模型。唯有如此,才能让这个看似普通的血型组合,在精准医学时代焕发新的科学价值。