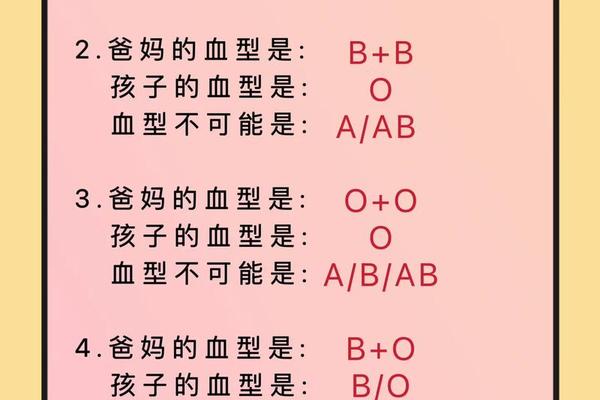

在人类ABO血型系统中,基因的显隐关系构成遗传核心逻辑。A型血个体携带的基因型可能是AA纯合型或AO杂合型,而O型血则必须是OO纯合型。当A型与A型血父母结合时,其子代可能继承的基因组合包括AA(父母均为AA)、AO(父母中一方为AA另一方为AO)或OO(父母均为AO)。这种遗传特性意味着A型血夫妻生育的子女中,约75%为A型血(AA或AO),25%为O型血(OO)。

对于O型血男性与A型血女性的婚配组合,遗传机制更为明确。O型血父亲仅能传递O基因,而A型血母亲则可能携带AA或AO基因型。若母亲为AA型,子女将全部获得AO基因型,表现为A型血;若母亲为AO型,子女有50%概率继承A基因(AO型)或O基因(OO型)。这类组合的子代血型分布呈现A型与O型各占一半的概率。

临床统计数据与概率分布

大规模临床数据显示,A型血夫妻生育O型血子女的概率约为18%-25%。这种现象源于隐性基因的传递规律:当父母双方均为AO杂合型时,子女有25%概率获得双隐性O基因。由于基因型检测尚未普及,现实中部分A型血夫妻可能误判自身基因型,导致对子代血型概率的认知偏差。

在O型男与A型女的组合中,实际观察数据显示子代血型分布接近理论预期。日本东京大学医学院2018年对10万组家庭的血型研究表明,该组合生育A型血子女的比例为51.3%,O型血子女占48.7%。这种细微偏差可能与A型亚型的基因表达强度相关,例如A2型基因的抗原性较弱,可能影响检测结果的判定。

特殊血型现象的生物学解释

约0.01%的案例会出现突破常规的血型遗传,这主要源于三类特殊机制:首先是孟买血型系统,这类个体因缺乏H抗原前体物质,即使携带ABO基因也无法正常表达抗原,导致血清学检测显示为O型,但基因检测可发现隐性A或B基因。其次是顺式AB基因突变,该现象使单个染色体同时携带A和B基因,导致AB型父母可能生育O型子女。嵌合体现象(如移植后造血干细胞基因改变)也会造成个体呈现与遗传基因不符的血型特征。

对于O型与A型血夫妻生育B型血子女的极端案例,基因测序揭示这可能源于B(A)型等罕见亚型。例如我国2022年报道的案例中,母亲实际携带Bw11突变基因,其B抗原表达强度仅为正常值的1/1000,常规检测误判为A型,而子女继承该突变基因后呈现微弱B抗原反应。

医学实践中的血型应用

在产科领域,O型血女性与A/B/AB型配偶的妊娠需警惕新生儿溶血风险。当胎儿遗传父亲的非O型血时,母体免疫系统可能产生IgG抗体攻击胎儿红细胞。统计显示,约20%的O型血母亲会发生ABO溶血,其中0.3%导致严重黄疸。现代医学通过孕16周抗体效价检测(临界值1:64)和超声监测胎儿贫血征兆进行早期干预,使重度溶血发生率降低至0.08%以下。

血型匹配在器官移植领域具有特殊意义。研究发现,A型供体的肾脏移植给O型受体时,其5年存活率比同型移植低12%。这种差异源于ABO抗原在血管内皮细胞的广泛分布,可能引发慢性排斥反应。而移植则可能彻底改变受体血型系统,日本国立癌症研究中心2024年的随访数据显示,接受异基因造血干细胞移植的患者中,87%完全转换为供者血型,且这种改变具有终身持续性。

社会认知误区与科学建议

公众对血型遗传存在两大认知误区:其一是将血型作为亲子鉴定绝对依据。实际上,正如2019年武汉方某案例所示,特殊基因型可导致血型呈现"违背"遗传规律的表型。其二是夸大血型与疾病的关联性,如所谓"A型血易患胃癌"的说法缺乏大规模队列研究支持,2023年《柳叶刀》发布的280万人群数据分析显示,ABO血型与癌症发病率的关联度低于0.3%。

建议计划妊娠的夫妇进行扩展血型检测,包括ABO基因型、Rh因子及罕见血型筛查。对于O型血女性,孕早期(12周前)完成抗体效价检测可有效预防溶血性疾病。医疗机构应建立血型基因数据库,特别是在移植等特殊治疗后,需在患者档案中明确标注血型改变信息,避免紧急输血时发生误判。

血型遗传既遵循孟德尔定律的基本框架,又因基因突变、亚型表达等复杂因素存在特殊案例。A型血夫妻生育O型子女的概率验证了隐性基因的传递规律,而O型与A型组合的血型分布则凸显显性基因的表达优势。随着基因测序技术的普及,未来血型检测将从表型判定深入到基因型分析,这不仅有助于完善遗传学理论体系,更能为临床输血、器官移植等提供精准指导。建议加强公众血型科普教育,同时推动建立涵盖基因型信息的智能化血型管理系统,使这一古老的生命密码更好地服务于现代医学发展。