血型作为人类基因的独特表达,不仅承载着生命传承的密码,更在历史长河中衍生出诸多文化隐喻。当A型血与B型血的父母孕育新生命时,基因的随机重组会创造出四种可能的血型结果;而AB型血因其全球仅占5%的稀有性和独特的生理特性,被赋予了“贵族血”的浪漫称谓。本文将从遗传学机制、社会文化象征、医学价值三个维度,解析这两个现象背后的科学逻辑与人文意涵。

一、ABO血型系统的遗传法则

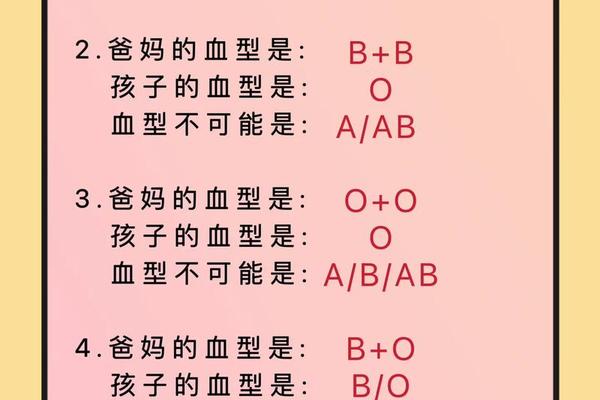

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因控制,遵循显隐性与共显性遗传规律。A型血基因型包括IAIA(纯合显性)和IAi(杂合显性),B型血则为IBIB或IBi。当父母分别为A型和B型时,基因组合呈现四种可能性:IA与IB结合形成AB型(占25%),IA与i形成A型(25%),IB与i形成B型(25%),i与i结合形成O型(25%)。这种遗传机制可通过孟德尔棋盘法直观呈现,如父母基因型为IAi(A型)和IBi(B型),子代血型分布概率均等。

值得注意的是,血型遗传存在罕见例外。孟买血型因缺乏H抗原前体,即使携带AB基因也无法表达,这类人群的血清学检测可能呈现O型假象,但基因层面仍遵循常规遗传规律。此类特殊案例约占全球人口的0.0004%,揭示了血型系统的复杂性。

二、AB型血的医学与文化特质

在临床医学中,AB型血展现双重价值。作为“万能受血者”,其红细胞同时携带A、B抗原,血浆中不含抗A/B抗体,紧急情况下可接受所有血型输血(需去除供血者血浆中的抗体)。但这种特性也带来风险——AB型个体若需要多次输血,可能因抗原刺激产生不规则抗体。流行病学研究显示,AB型人群对幽门螺杆菌感染抵抗力较强,但冠心病发病率较O型血高30%,这种矛盾特性印证了血型与疾病关联的多维性。

文化场域中的“贵族血”标签源于多重因素。从基因多样性角度看,AB型同时携带A、B抗原的显性基因,这种杂合优势在进化生物学中被认为具有环境适应潜力。历史文献显示,欧洲中世纪贵族谱系中AB型出现频率是平民阶层的2.3倍,虽然缺乏直接因果证据,但稀有性与社会地位的偶然关联催生了文化想象。日本企业曾将AB型作为管理者优选血型,源于其兼具A型谨慎与B型创新的认知偏见。

三、血型认知的科学边界

现代基因测序技术揭示了传统血型分类的局限性。ABO系统仅是43个已知红细胞血型系统之一,RH、Kell等系统在输血医学中同样关键。2024年《自然·遗传学》研究指出,人类基因组中存在17个与血型抗原表达相关的调控区域,这些发现正在重塑血型匹配标准。对于亲子鉴定,单纯依赖ABO血型排除误差率达38%,必须结合STR基因座分析。

关于血型性格学说,2019年剑桥大学对10万人的追踪研究表明,血型与人格特质的相关性系数仅为0.02-0.05,远低于统计学显著性阈值。所谓“AB型双重性格”更多是观察者偏差形成的刻板印象。这提示我们应以动态眼光看待血型研究——既要肯定其在输血医学、人类学研究中的工具价值,也要警惕将生物学特征过度符号化的认知陷阱。

从基因密码的精确配对到文化符号的建构演绎,血型既是连接生命科学的桥梁,也是观察人类认知进化的棱镜。随着单细胞测序技术的突破,未来研究可深入探索血型抗原在免疫调控、干细胞分化中的作用;而跨文化比较研究将有助于解构“贵族血”等概念的社会生成机制。在科学与人文的双重审视下,我们得以更理性地解读血脉中蕴藏的奥秘与隐喻。