在人类遗传学领域,血型作为最直观的遗传标记之一,长久以来被用于亲子关系的初步推断。ABO血型系统因其明确的显隐性遗传规律,成为家庭中验证血缘关系的重要参考工具。通过父母与子女的血型组合,可排除部分不符合遗传逻辑的亲子关系,例如AB型父母无法生育O型子女,O型父母只能生育O型后代等。这种基于血型遗传的对照表,为公众提供了简便的生物学筛查方法,但其科学性与局限性仍需深入探讨。

一、血型遗传的生物学基础

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的A、B、O三个等位基因控制。每个个体从父母各继承一个等位基因,形成六种可能的基因型(AA、AO、BB、BO、AB、OO),但仅表现为四种表型:A型、B型、AB型和O型。例如,基因型为AO的个体表现为A型,因A为显性基因,O为隐性基因。这种显隐性关系决定了血型的表达模式,也构成了亲子血型对照表的逻辑基础。

血型的遗传规律并非孤立存在,而是与H抗原的合成密切相关。H抗原是ABO抗原的前体物质,其合成受FUT1基因调控。当H抗原缺失时(如孟买血型),即便携带A或B基因,也无法正常表达ABO抗原,导致血型检测结果与遗传规律出现偏差。这种罕见的基因变异案例提示,血型对照表的应用需结合更复杂的遗传学背景分析。

二、血型对照表的应用逻辑

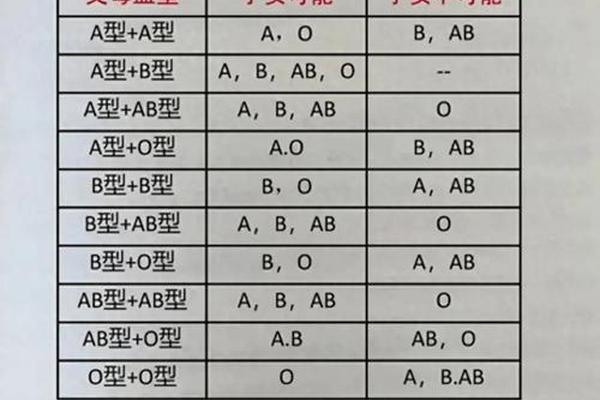

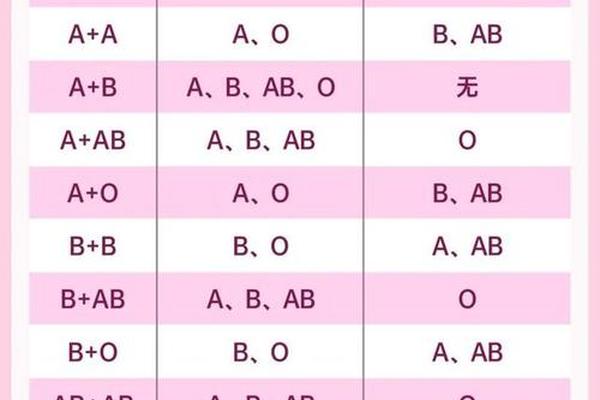

根据ABO血型系统,亲子血型对照表列举了不同父母组合下子女的可能血型与不可能血型。例如,父母均为O型时,子女只能是O型;而AB型与O型父母结合,子女可能为A型或B型,但绝不会出现AB型或O型。此类规则通过排除法缩小亲子关系可能性,例如若A型与B型父母生育了O型子女,则可直接否定生物学亲子关系。

对照表的有效性高度依赖血型检测的准确性。临床中曾出现因特殊血型导致的误判案例:一位母亲看似为O型,实为孟买血型携带A基因,其与B型父亲生育的子女可能表现为A型。这类案例揭示了血型系统的复杂性,单纯依赖ABO表型可能掩盖隐性遗传信息。对照表的应用需结合其他血型系统(如Rh、MN)的检测结果以提高排除率。

三、对照表的科学局限性

血型对照表的核心局限在于其仅能“证伪”而无法“证实”亲子关系。由于ABO血型在人群中的重复率高达25%(如O型占比约30%),相同血型的个体间未必存在血缘关联。例如,A型父亲与A型母亲的子女可能为A型或O型,但全球数亿人符合这一条件,无法作为亲子关系的肯定证据。

基因突变与重组可能打破常规遗传规律。研究显示,每百万次生育中约有一例因顺式AB型或基因嵌合现象导致的血型异常。例如,AB型个体的基因若为AB/O嵌合体,与O型配偶可能生育O型子女。此类极端案例虽罕见,却动摇了血型对照表的绝对权威。

四、现代亲子鉴定的技术演进

随着DNA分析技术的突破,STR(短串联重复序列)检测已成为亲子鉴定的金标准。通过比对16-20个STR位点,DNA鉴定的准确率可达99.99%以上,且能识别基因突变导致的罕见血型偏差。例如,当血型对照表显示矛盾时,DNA检测可通过分析Y染色体或线粒体DNA追溯父系或母系来源,甚至能区分同卵双胞胎的微小遗传差异。

血型对照表在当代的价值更多体现在初步筛查与科普教育。对于资源有限的地区或家庭,血型比对仍是成本低廉的初级工具。司法鉴定、移民申请等正式场景中,DNA检测已全面取代血型分析。数据显示,2010年后全球DNA亲子鉴定需求年均增长12%,而血型鉴定仅用于辅助排除。

血型亲子鉴定对照表作为遗传学的启蒙工具,揭示了生物学标记在血缘关系中的基础作用,但其应用边界需严格限定于排除性判断。在基因检测技术高度发达的今天,血型分析的价值更多体现在公众科学素养的培养与遗传学规律的普及。未来研究可探索将血型系统与其他遗传标记(如HLA抗原)结合,构建多维度的亲子关系筛查模型,同时需加强对罕见血型的基因测序,完善现有遗传规律数据库。对于普通家庭而言,理解血型对照表的逻辑与局限,既能避免盲目猜疑,也能为必要时启动DNA鉴定提供科学依据。