血液分类作为医学领域的基础课题,其复杂性不仅体现在ABO系统的多样性上,更存在于Rh因子等次级系统的组合规律中。在临床实践中,A型血与A-型血的区分、A+血型与A血型的关系常常引发公众困惑,这种认知偏差可能导致输血风险或遗传误解。本文将从抗原本质、临床意义、遗传规律等维度,系统解析两类血型系统的区别与联系,并探讨当前研究中的争议焦点。

抗原决定系统的本质差异

ABO血型系统与Rh血型系统是独立运作的血液分类体系。前者由9号染色体上的ABO基因控制,根据红细胞表面A、B抗原的分布划分四种类型:仅含A抗原为A型,仅含B抗原为B型,兼具两者为AB型,均无则为O型。而Rh系统由1号染色体上的RHD基因决定,关键抗原为D抗原,其存在与否划分Rh阳性(+)或阴性(-)。因此"A型血"特指ABO系统中的单一维度分类,而"A+"则是ABO与Rh系统的组合表达,即A型叠加Rh阳性。

在分子层面,A抗原的形成需要特定糖基转移酶的作用。A型个体的红细胞表面存在N-乙酰半乳糖胺修饰的H抗原,这种结构通过α-1,3糖苷键连接,其抗原强度直接影响输血相容性。RhD抗原则是跨膜蛋白,由417个氨基酸构成的三维结构,其免疫原性强度是ABO抗原的10倍以上,这解释了为何Rh阴性患者输入阳性血液会产生严重溶血反应。

临床输血的实践意义

输血医学中,ABO与Rh系统的双重匹配是安全准则。A型受血者理论上可接受A或O型血液,但若涉及Rh系统,A-患者只能接受A-或O-血液,而A+患者可兼容A+、A-、O+、O-四种。这种差异源于抗-D抗体的免疫记忆特性:Rh阴性个体首次接触D抗原则会产生IgG型抗体,二次接触将引发剧烈免疫反应。

特殊案例中,A型亚型的存在增加临床复杂性。约1%的A型中国人属于A2亚型,其红细胞表面A抗原密度仅为A1型的25%,可能导致血型鉴定误差。更罕见的A3、Ax等亚型抗原表达微弱,在紧急输血时可能被误判为O型,此时需采用分子检测技术确认。这种亚型差异在器官移植领域尤为重要,供受体间的细微抗原差别可能引发慢性排斥反应。

遗传规律的数学表达

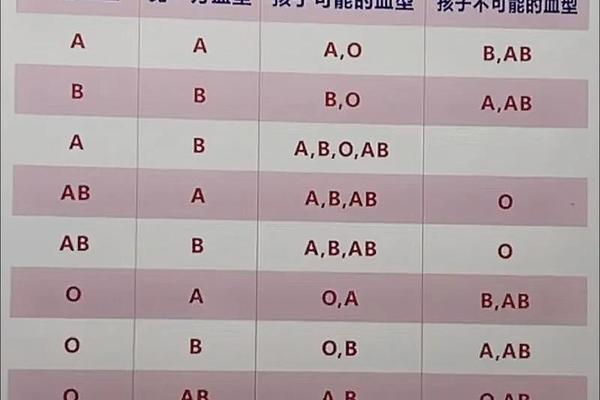

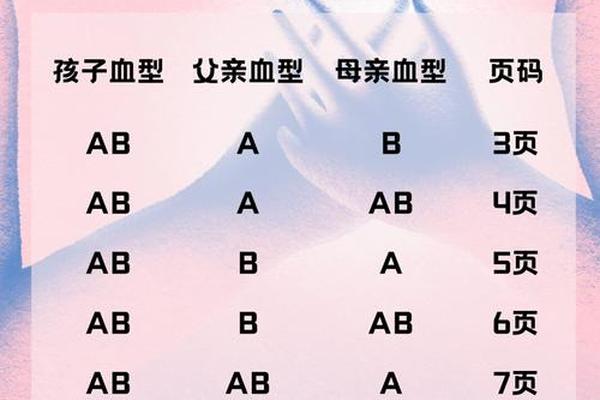

ABO系统遵循孟德尔显性遗传规律,A、B为共显性,O为隐性。A型个体的基因型可能是AA或AO,当AO型与OO型婚配时,子女有50%概率为A型。Rh系统呈现显性遗传特征,Rh+由显性D基因决定,Rh-则是隐性dd纯合体。因此A+血型的形成需同时满足ABO系统的A基因表达和Rh系统的D基因存在。

基因重组现象为血型遗传带来变数。当ABO基因座与FUT1基因(控制H抗原合成)发生突变时,可能产生孟买型等特殊表型。这类个体虽携带A基因,但因缺乏H抗原前体,无法正常表达A抗原,血清学检测呈现O型特征,但基因分型显示为A型。此类案例证实表型与基因型并非绝对对应,需要结合分子诊断。

血清学检测的技术革新

传统血型鉴定依赖凝集反应,通过抗A/B血清与红细胞的相互作用判断ABO类型,抗D血清确定Rh状态。但这种方法对弱抗原亚型敏感性不足,近年发展的PCR-SSP技术可精准识别ABO等位基因的多态性,例如区分A101、A201等亚型。质谱技术的应用更进一步,能定量分析红细胞膜糖蛋白的糖基化修饰程度,为稀有血型鉴定提供分子依据。

在血型嵌合体等特殊情况下,血清学检测可能出现混合视野凝集现象。这种情况常见于异卵双胞胎的造血干细胞嵌合,或妊娠期间胎母输血导致的微嵌合状态。此时流式细胞术可通过荧光标记抗体定量分析不同红细胞群体的抗原表达强度,避免误诊为ABO亚型。

公共卫生领域的认知误区

万能供血者"的概念存在时代局限性。虽然O型红细胞缺乏A/B抗原,但其血浆含有抗A、抗B抗体,大量输注仍可能引发溶血反应。同样,Rh阴性并非绝对"熊猫血",我国汉族人群Rh阴性比例约0.3%-0.5%,但维吾尔族等少数民族可达5%。这些数据提醒血库建设需注重地域和民族差异。

民间流传的血型性格学说缺乏科学依据。尽管有研究提示ABO血型与胃癌易感性存在弱相关性(A型人群风险增加20%),但其机制可能与幽门螺杆菌受体分布相关,而非直接因果。科研界普遍认为此类关联需更大规模队列研究验证,现阶段不应作为健康管理依据。

血型系统的复杂性要求临床工作者超越简单的"A+"或"A-"标签认知。在精准医疗时代,血型研究正从血清学表型向分子机制纵深发展,例如探索ABO糖基转移酶基因突变与血栓性疾病的关系,或RhD蛋白构象变化对新生儿溶血病的影响。建议建立区域性稀有血型基因数据库,开发快速分型检测设备,这对提升输血安全性和稀有血型妊娠管理具有重要价值。未来研究可深入探索血型抗原在病原体识别、肿瘤免疫等领域的生物学功能,拓展这一经典课题的现代医学意义。