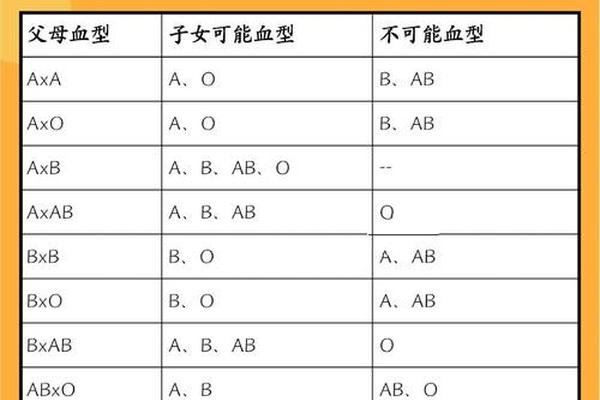

在人类ABO血型系统中,父母的血型组合决定了子女可能的血型范围。若父母一方为AB型,另一方为A型,子女的血型可能出现A型、B型或AB型,但无法出现O型。这种遗传规律源于基因的显隐性与组合方式:AB型个体的基因型为AB,而A型个体的基因型可能是AA或AO。当AB型(AB)与A型(AA/AO)结合时,子女会分别从父母处各获得一个等位基因。例如,若A型亲代为AA,则子女基因型为AA(A型)或AB(AB型);若A型亲代为AO,则子女基因型可能为AA(A型)、AB(AB型)或BO(B型)。这类组合下O型血被排除,因为O型需要两个隐性基因(OO),而AB型亲代无法传递O基因。

值得注意的是,极少数情况下可能存在例外。例如,若A型亲代携带罕见的“顺式AB”基因(即A和B抗原位于同一染色体上),则可能出现AB型子女。孟买血型(伪O型)等特殊血型也可能导致表型与基因型不符。但这些案例极为罕见,常规遗传规律仍具有普遍适用性。

AB型血型的全球与地域分布

AB型是ABO血型系统中占比最小的类型。根据全球统计数据,AB型人口比例通常在5%-10%之间波动,具体分布呈现显著地域差异。在中国,AB型血型占比约为10%,其中北方地区略高于南方。例如,北京地区AB型占比达13%,而广州仅为6%。这种差异可能与历史人口迁徙和基因漂变有关。日本是AB型比例较高的国家之一,占比约10%,北海道地区的阿伊努人甚至达到18%,这可能反映了特殊的族群遗传背景。

相比之下,欧美国家AB型比例普遍较低。例如,德国AB型占比约6%,法国为3%。南美洲部分原住民群体中AB型几乎不存在,如秘鲁印第安人群体的AB型比例为0%。这种分布特征与AB型基因的形成机制相关——AB型需要同时继承A和B基因,而这两个基因在欧亚大陆的传播历史中呈现出不同的扩散路径。

血型遗传的社会认知与科学验证

尽管血型遗传规律已被现代医学充分验证,但公众认知仍存在误区。例如,部分文化将血型与性格、命运关联,导致对遗传规律的过度解读。从科学角度看,血型仅能作为否定亲子关系的依据,而非肯定性证明。当子女血型超出遗传规律范围时,需通过DNA检测而非单纯依赖血型排除亲缘关系。

临床案例显示,约50万分之一的家庭可能因“顺式AB”现象出现表型异常。例如,AB型与O型父母理论上无法生育AB型子女,但若O型亲代实际为孟买血型(缺乏H抗原),则可能打破常规遗传模式。这些特殊案例凸显了基因检测在法医学和遗传咨询中的必要性。

AB型血的医学意义与研究方向

AB型血型的特殊性不仅体现在遗传学层面,更与临床医学密切相关。作为“万能受血者”,AB型个体可接受所有ABO血型的红细胞输注,但其血浆中含有的抗A、抗B抗体会限制血浆捐献范围。近年来,针对AB型血型的免疫学研究取得进展,例如发现AB型人群对某些病原体(如霍乱弧菌)的易感性差异可能与抗原结构相关。

未来研究可进一步探索血型基因与环境互作的分子机制。例如,AB型基因在进化过程中的适应性优势尚未明确,而族群分布差异是否为自然选择的结果仍有待考证。利用基因编辑技术调控血型抗原的研究,可能为器官移植和血液疾病治疗开辟新路径。

总结与展望

AB型与A型亲代的血型组合遵循显隐性遗传规律,子女血型范围受基因型严格限制,而AB型人口的全球分布则映射出复杂的人类迁徙史。尽管血型系统在输血医学和法医学中具有重要价值,但其社会文化意义常被误读。未来需加强公众科普,区分科学事实与文化传说。深化血型基因的功能研究,将有助于揭示其在疾病易感性和进化适应中的作用,为精准医疗提供新的理论支撑。建议建立更完善的血型数据库,结合基因组学技术追踪血型变异的临床意义,推动个体化医疗发展。