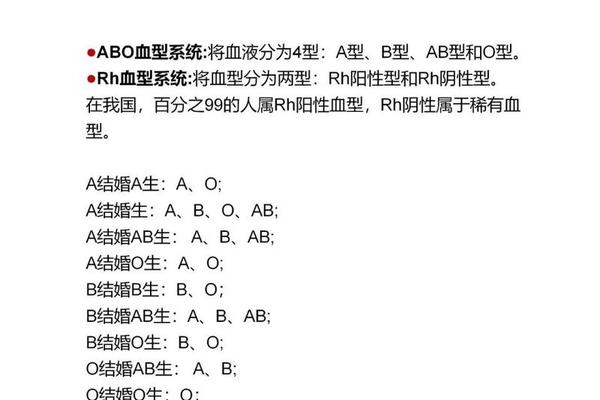

人类血液的奥秘隐藏在抗原与抗体的复杂组合中。在ABO与Rh两大血型系统的共同作用下,A型RH阳性血被定义为红细胞表面同时携带A抗原和RhD抗原的特殊组合。作为全球最常见的血型之一,该血型在亚洲人群中占比高达27%(非洲裔24%、白种人33%),其双重抗原特征既决定了生理特性,也影响着临床医疗的多个维度。

从抗原构成来看,A型RH阳性血在ABO系统中表现为A抗原显性表达,血清中含抗B抗体;在Rh系统中则携带RhD抗原,这种直径约30纳米的跨膜糖蛋白具有强烈的免疫原性。两个系统的独立性使得基因重组可能产生罕见血型,例如我国苗族人群中RH阴性比例高达13%,与A型组合后形成的A型RH阴性血仅占汉族人口的0.102%。这种遗传多样性提示着人类迁徙与自然选择的演化痕迹。

二、遗传编码的生命图谱

血型遗传遵循孟德尔定律的精密调控。A型RH阳性血的基因型可能呈现AA/AO与DD/Dd的组合模式,其中RhD基因位于第1号染色体短臂,包含10个外显子,其显性遗传特性使得杂合型(Dd)仍表现为Rh阳性。临床发现,两个A型父母可能诞下O型子女,这源于隐性基因的重组概率——当双亲均携带O基因时,25%的子女可能呈现OO基因型。

Rh系统的遗传复杂性远超想象。Fisher-Race理论提出的三连锁基因模型(C、D、E)揭示,Rh血型实际由8种单体型组合决定,例如CDe/cDE等36种遗传型。这种多态性导致输血反应中可能出现抗E、抗C等特殊抗体,2019年国内报道的1例A型RH阳性患者因抗E抗体引发迟发性溶血反应,警示着常规检测之外的风险。

三、临床医疗的双刃剑效应

在输血医学领域,A型RH阳性血具有独特的兼容特性。根据美国红十字会指南,该血型可接受A+/A-/O+/O-四种类型血液,但仅能捐献给A+或AB+患者。值得注意的是,Rh阳性个体若多次接受Rh阴性血液,可能产生抗D抗体,这种现象在战伤救治中尤为突出。二战期间,约3%的伤员因反复输血出现抗体致敏,催生了现代血型筛查制度。

母婴医学面临更精细的挑战。虽然Rh阳性孕妇无需担心新生儿溶血病,但当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,0.8%的病例会发生致敏反应。近年基因检测技术的进步使无创产前RhD基因分型准确率达99.3%,2024年欧盟已将该项检测纳入孕早期常规筛查。对于A型RH阳性产妇,临床更关注ABO系统的新生儿溶血,统计显示A型母亲所生O型婴儿的溶血发生率约15%,多表现为轻度黄疸。

四、族群分布的进化密码

全球血型分布图揭示着环境适应的深层规律。我国白族人群中A型阳性占比达41%,显著高于汉族平均水平,这种差异可能与历史上疟疾疫区选择压力相关——A抗原对间日疟原虫的黏附抑制作用可降低20%感染风险。基因考古学发现,RhD阴性等位基因d的频率与尼安德特人基因渗入呈正相关,提示冰河时期的环境适应可能塑造了现代人的血型分布。

稀有血型库建设面临现实困境。按照WHO标准,每百万人口需储备500单位稀有血液,但我国A型RH阴性血的动态库存达标率仅68%。区块链技术的应用为血源追溯带来转机,杭州建立的"熊猫血联盟链"已实现3分钟内跨区域血液调配,将应急响应时间缩短75%。而对于占人口99%的Rh阳性群体,其血液在低温保存技术下可实现42天有效保存,冷冻红细胞技术更将保存期延长至10年。

五、未来研究的星辰大海

基因编辑技术为血型改造开辟新径。2023年《自然·生物技术》报道,通过CRISPR-Cas9敲除HEK293细胞中的ABO基因,成功培育出通用型O型血细胞系。合成生物学的发展使人工抗原修饰成为可能,日本团队已实现B型红细胞向O型的体外转化,转化效率达92%。这些突破预示着未来可能打破血型限制,但安全评估仍需完善。

群体遗传学研究揭示新方向。全基因组关联分析(GWAS)发现,rs8176719位点与O型血关联的与冠状动脉疾病风险存在连锁不平衡。针对A型血人群的前瞻性队列研究显示,其胃癌发病率较O型高18%,可能与ABO基因调控的炎性因子分泌相关。这些发现推动着精准医疗向血型分子机制纵深发展。

本文系统阐述了A型RH阳性血的生物学本质与临床价值,揭示了血型系统在生命科学中的枢纽地位。面对全球每年1.17亿单位的临床用血需求,我们既要完善血型兼容策略,也要前瞻性地布局合成血液研究。建议建立国家血型分子数据库,开发抗原特异性纳米吸附剂,同时加强公众对血型科学认知——毕竟,流淌在血管中的不仅是生命之源,更是解码人类进化的遗传密卷。