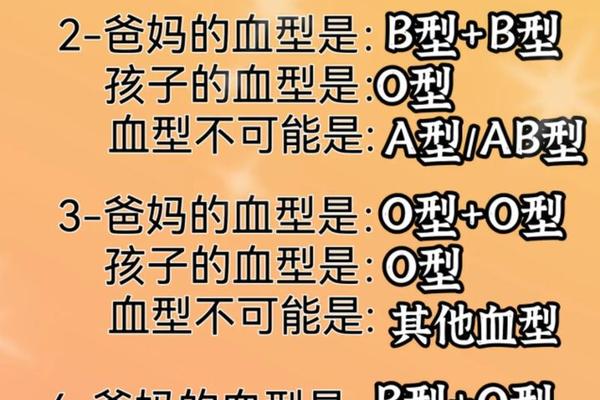

血型作为人类生物学的重要特征之一,其遗传规律遵循孟德尔定律。ABO血型系统由A、B、O三种等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。父母各遗传一个基因给子代,组合决定孩子的血型。例如,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血个体的基因型固定为AB。

当A型血与AB型血结合时,根据常规遗传规律,A型血可能携带A或O基因(AO型或AA型),而AB型血只能提供A或B基因。孩子的基因组合可能是AA、AB或AO、BO,对应的血型为A型、AB型或B型,而O型血(OO基因型)因双方均未提供O基因而不可能出现。这一结论在多项研究中得到验证,例如知乎专栏和百度健康均指出,A型与AB型父母的后代血型排除O型。

二、特殊血型现象的挑战与解释

尽管常规遗传规律具有普遍性,但现实中存在极少数例外情况。例如,若母亲为“伪O型”(孟买血型),其红细胞表面缺乏H抗原,可能导致血型检测错误,使原本携带A或B基因的个体被误判为O型。顺式AB型(cisAB)是一种罕见变异,其A和B基因位于同一条染色体上,可能打破常规遗传逻辑。统计显示,顺式AB型在我国的发生率约为五十万分之一。

以O型血妻子与AB型血丈夫的组合为例,常规情况下子女应为A型或B型,但若丈夫为顺式AB型,则可能传递AB基因,导致孩子出现AB型。类似案例曾在媒体报道中出现:某家庭中AB型父亲与O型母亲生育了AB型孩子,经基因检测确认父亲为顺式AB型。此类现象提示,血型遗传的复杂性需结合分子生物学检测才能全面解读。

三、社会认知误区与科学验证方法

公众常将血型作为亲子关系判断的简易依据,但这一认知存在显著误区。例如,AB型与O型父母的常规组合下,子女不可能是AB型或O型,但若存在基因突变或罕见血型,亲子关系仍可能成立。医学界强调,血型仅能用于排除亲子关系(如O型父母不可能生育AB型子女),而无法作为肯定依据。

针对血型矛盾的争议,现代医学建议通过DNA亲子鉴定解决。DNA测序技术通过比对基因位点,准确率可达99.99%以上,远高于血型推断。例如,2021年某案例中,AB型父亲与O型母亲的儿子血型为O型,引发家庭矛盾,但DNA检测最终确认生物学亲子关系,原因为父亲携带罕见的顺式AB基因。

四、未来研究方向与意义

随着基因测序技术的普及,血型遗传研究正从表型分析转向分子机制探索。例如,ABO基因外显子突变(如A3亚型)的发现,为解释血型异常提供了新视角。罕见血型数据库的建立(如类孟买血型登记系统)有助于临床输血安全与遗传咨询。

从角度看,血型争议常引发家庭信任危机。医学工作者需加强公众科普,明确血型遗传的局限性,避免因认知偏差导致人际关系破裂。医疗机构应规范血型检测流程,对疑难样本进行血清学与分子生物学双重验证,减少误判风险。

总结

血型遗传虽遵循显隐性规律,但基因突变与罕见血型的存在使实际案例复杂化。A型与AB型父母的后代通常为A、B或AB型,而O型与AB型组合下子女一般为A或B型,特殊情况下可能因顺式AB型等变异打破常规。科学界呼吁以DNA检测为金标准,避免基于血型的片面推断。未来研究需整合多组学数据,完善血型遗传模型,并为公众提供更精准的遗传咨询服务。