血液作为人体生命活动的重要载体,其分类系统一直是医学研究的核心问题。在ABO与Rh两大血型系统的框架下,“A型血”与“A+型血”的差异常引发公众困惑——前者是ABO系统的分类结果,后者则是ABO与Rh系统的叠加表述。这种命名方式的复杂性不仅涉及抗原分布的生物学本质,更直接影响临床输血安全与遗传学研究。本文将从血型系统分类、抗原差异、临床应用等角度展开分析,结合最新研究进展,揭示这两类血型的科学内涵。

一、血型系统的双重分类逻辑

ABO血型系统由红细胞表面的A、B抗原决定,而Rh血型系统则以D抗原的存在与否为判断标准。A型血属于ABO系统,其红细胞表面携带A抗原,血浆中含抗B抗体;而A+型血则是“ABO系统中的A型”与“Rh系统中的阳性”组合表述,即在A型基础上,红细胞同时携带Rh系统的D抗原。

这种双重分类源于历史发现顺序。1900年,兰德斯泰纳发现ABO系统后,1940年莱文等人通过恒河猴实验揭示了Rh系统的重要性。临床实践发现,约99.7%的中国人Rh呈阳性,阴性者仅占0.3%,这使得“+”符号成为Rh阳性的通用标识。完整的血型描述应包含ABO与Rh两个系统,例如A+型的规范表述应为“A型Rh阳性”。

二、抗原结构的分子差异

从分子层面看,A型血的红细胞表面具有双层抗原结构:底层为H抗原(由FUT1基因编码的岩藻糖转移酶催化形成),上层为A抗原(由ABO基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶修饰H抗原产生)。而A+型血在此基础上,还包含RhD抗原——这是一种由RHD基因编码的跨膜蛋白,由417个氨基酸构成,具有强烈的免疫原性。

抗原差异导致免疫反应迥异。A型血若误输B型血,抗B抗体会引发急性溶血反应;而Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时,虽不会立即产生反应,但会产生记忆性B细胞,二次输血时将诱发致命性溶血。研究显示,RhD抗原的免疫原性强于ABO抗原,这也是Rh血型不匹配引发的新生儿溶血病更严重的原因。

三、临床输血的精准匹配

在输血医学中,ABO与Rh系统具有同等重要性。A+型血可作为Rh阳性A型或AB型患者的供体,但禁止输给Rh阴性患者;而A型血(未明确Rh状态时)可能包含A+和A-两种亚型,需额外进行Rh配型。美国血库协会数据显示,Rh不匹配输血导致的溶血反应死亡率达20%,显著高于ABO不匹配的8%。

特殊亚型的存在增加了配型复杂性。约0.01%的A型血属于A2亚型,其A抗原表达量仅为标准A1型的1/4,易被误判为O型。我国《临床输血技术规范》特别强调,对于反复输血患者,需采用抗A1 lectin检测排除A亚型干扰。这种精细化分类使得现代输血不良反应发生率降至0.003%以下。

四、人群分布与遗传规律

全球血型分布呈现明显地域特征。A型血在欧洲占比约42%,在亚洲降至27%,这与古代人类迁徙过程中的自然选择有关。Rh阴性在欧裔人群中占15%,而在亚裔中不足1%,推测与欧洲历史上瘟疫频发导致的遗传瓶颈效应相关。

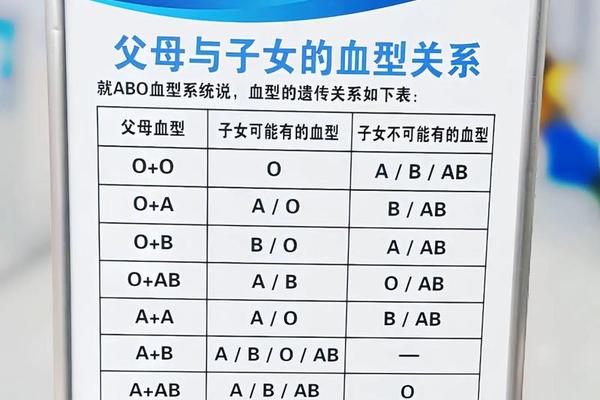

遗传机制上,ABO系统遵循孟德尔显隐性规律,A型可由AA或AO基因型表达;Rh系统则呈现显性遗传特征,RHD基因存在即表现为阳性。值得注意的是,约0.1%的Rh阳性个体携带RHDψ假基因,可能产生弱D抗原,这类“Rh变异型”需要分子检测才能准确分型。

五、研究争议与未解之谜

尽管血型分类体系日趋完善,其生物学意义仍存诸多未解之谜。2014年《自然》杂志刊文指出,ABO抗原可能影响肠道菌群构成——A型个体拟杆菌门丰度较高,这或许与其消化代谢特征相关。而RhD抗原的进化优势至今不明,有假说认为其可能与弓形虫抗性有关。

在争议领域,“血型饮食理论”缺乏科学依据的问题尤为突出。虽然某些研究显示A型血人群胃癌风险较高(OR=1.2),但这可能与幽门螺杆菌易感性相关,而非直接因果。基因测序技术的进步正在改写传统认知,全基因组关联研究(GWAS)已发现ABO基因位点与IL-6、TNF-α等炎性因子水平的关联。

通过多维度分析可见,A型血与A+型血的本质区别在于Rh系统的D抗原存在与否,这种差异在分子结构、免疫反应、临床应用中具有重要价值。随着单细胞测序技术的突破,未来研究可能揭示血型抗原与免疫微环境的深层互动机制。建议公众通过正规医疗机构进行血型检测,特别是育龄女性需明确Rh状态以预防新生儿溶血病。在精准医学时代,血型研究将继续为个体化医疗提供关键生物学标记。