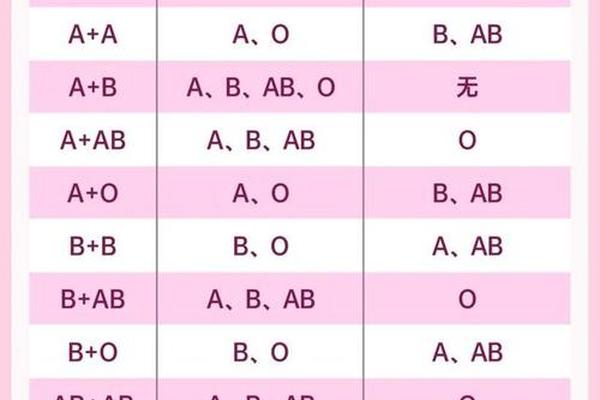

血型作为人类遗传的重要标记,其传递规律遵循孟德尔遗传法则。A型血个体的基因型可能为AA或AO,当与不同血型的配偶结合时,子代的血型分布存在明确的统计学规律。例如,A型血与O型血的父母可能生育A型或O型子女;A型与B型配偶的子女则可能出现A、B、AB或O型等多种情况。这一遗传机制已通过全球数亿例临床案例验证,而性别决定完全取决于父亲携带的X/Y染色体,与母亲血型无任何关联。

在ABO血型系统中,A抗原的表达由显性基因控制,O型则为隐性基因。A型血母亲无论与何种血型配偶结合,其子代的血型均不会直接决定性别。部分民间传言将“血型不合”与“无法生育男孩”错误关联,实则是混淆了血型遗传机制与性别决定原理。

溶血症的真相与误读

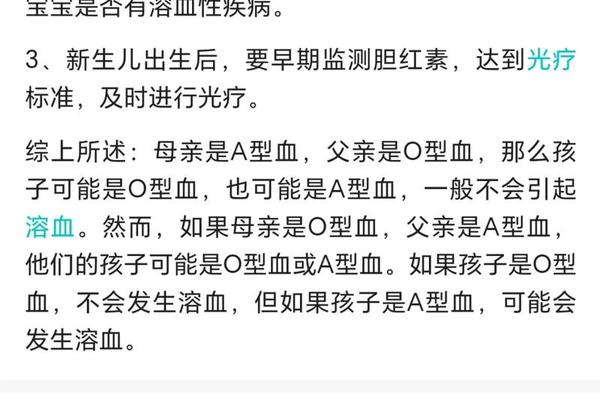

母婴血型不合可能引发的新生儿溶血症,是公众对生育风险的核心关注点。当A型血母亲与O型血父亲结合时,若胎儿遗传父亲血型,母体免疫系统可能产生抗A抗体,导致胎儿红细胞破坏。但临床数据显示,ABO溶血症发生率仅2-2.5%,且绝大多数表现为轻度黄疸,通过蓝光治疗即可康复。

Rh血型系统的风险更为特殊。若Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿,第二胎发生严重溶血的概率显著升高。但A型血本身与Rh因子无直接关联,该风险存在于所有Rh阴性人群,与ABO血型无关。值得注意的是,溶血症的严重程度与胎儿性别无关,男性胎儿并不会因性别因素增加患病风险。

特殊血型的科学认知

极少数情况下,血型检测误差或基因突变可能导致遗传规律异常。例如顺式AB型(Cis-AB)基因的存在,会使AB型父亲与O型母亲生育AB型子女。亚型血如A3、Ax等可能干扰常规检测,造成血型误判。这些特殊情况的发生率低于百万分之一,且均与子代性别无因果关系。

基因测序技术的进步已能精准识别H抗原变异、孟买血型等罕见类型。2024年浙江大学附属医院的案例显示,一位多次检测为O型的女性,最终通过基因检测确诊为B型。这类技术突破有效解决了传统血清学检测的局限性,但检测结果仍未显示与性别选择存在关联。

科学婚育的现代建议

针对血型生育风险的防控,医学界已建立成熟体系。建议所有孕妇在孕16周进行首次抗体效价检测,Rh阴性者需增加抗D免疫球蛋白注射等干预措施。对于ABO血型不合夫妇,北京大学第三医院2023年研究证实,孕28周起口服茵栀黄制剂可使新生儿黄疸发生率降低37%。

基因咨询服务的普及为育龄夫妇提供新选择。通过单基因携带者筛查、胚胎植入前遗传学诊断(PGD)等技术,可提前评估超过200种遗传病风险。但值得注意的是,我国明确禁止非医学需要的性别选择,所有技术应用均需符合规范。

现有医学证据充分表明,A型血女性生育能力与子代性别无生物学关联。所谓“血型决定生男”的说法,本质是民间将统计学偶合事件错误归因的结果。新生儿溶血症等真实存在的医学风险,完全可通过规范产检和现代医疗手段有效控制。

未来研究应着重于三方面:一是开发更精准的无创胎儿血型检测技术;二是建立区域性血型数据库以追踪特殊血型人群;三是加强公众遗传学教育,消除因信息不对称导致的生育焦虑。唯有坚持科学认知,才能避免“血型决定论”等伪科学对现代婚育观的不良影响。