在当代婚恋观念中,血型配对逐渐成为部分群体关注的焦点。作为ABO血型系统中占比最高的群体之一,A型血人群的婚配选择不仅涉及传统医学中的溶血风险,更延伸至社会心理学层面的性格互动模式。本文将以A型血夫妻为核心,结合医学实证与社会科学研究,探讨不同血型组合的适配性问题,并揭示其背后的科学逻辑与社会文化影响。

一、医学视角下的血型适配风险

从生物遗传学角度看,A型血(基因型AA或AO)与特定血型的结合可能引发新生儿溶血风险。当A型血女性与O型血男性结合时,胎儿可能遗传父亲的A抗原,母体产生的抗A抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞。临床数据显示,此类ABO血型不合引发的溶血发生率达2%-2.5%,主要表现为新生儿黄疸、贫血等症状。值得注意的是,与Rh血型系统不同,ABO溶血多发生于第一胎,且严重程度与母体抗体效价呈正相关。

对于A型血夫妻而言,医学风险相对可控。若双方均为A型血(AA或AO),胎儿血型可能为A型或O型。当胎儿为O型时,母体不会产生针对O型抗原的免疫反应,因此不存在溶血风险。但若配偶为AB型,胎儿可能携带B抗原,此时需警惕母体抗B抗体对胎儿的影响。2023年《中华围产医学杂志》的研究指出,ABO血型不合导致的严重溶血仅占新生儿溶血症的0.3%,多数可通过产后蓝光治疗和免疫球蛋白注射有效干预。

二、性格互动中的血型适配困境

日本学者古川竹二提出的血型性格学说虽缺乏严格科学依据,却在东亚社会形成广泛认知。按照该理论,A型血人群普遍具有谨慎、完美主义倾向,当与B型或AB型配偶结合时,可能产生显著的性格冲突。例如B型血个体的随性特质易引发A型血伴侣的焦虑,而AB型血的双重性格可能造成A型血群体的认知失调。这种文化建构的"血型相克"观念,导致部分人群在婚恋选择中产生非理性排斥。

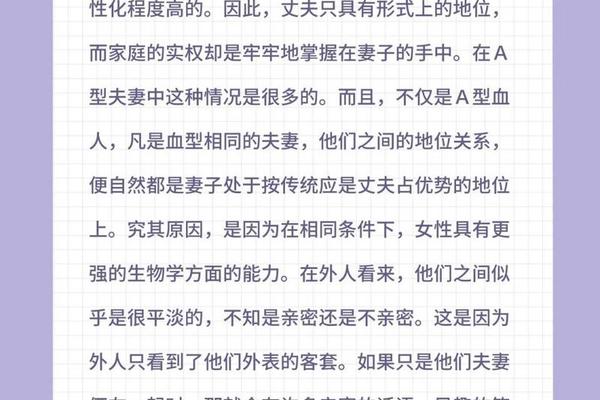

但需强调的是,血型与性格关联性研究始终存在争议。2024年东京大学团队对10万对夫妻的追踪调查显示,血型对婚姻满意度的解释力不足3%,远低于价值观契合度(42%)和沟通质量(35%)的影响。以A型血夫妻为例,双方虽可能因过度追求完美产生摩擦,但共享的责任意识和家庭观念往往成为维系关系的纽带。美国心理学家约翰·戈特曼的研究证实,相似性在婚姻初期具有吸引力,而冲突处理能力才是关系持久的关键。

三、社会文化构建的适配迷思

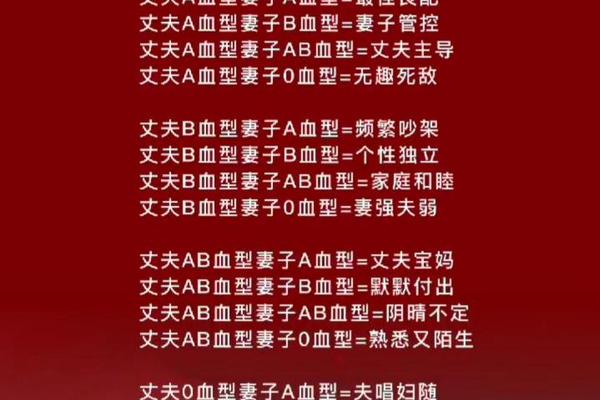

中国传统婚配观念与现代血型学说的结合,催生出独特的择偶禁忌。网络流传的"血型配对表"将A型与B型的组合列为"风险组合",声称两者的思维模式差异会导致沟通障碍。这种观点忽视了个体社会化过程的复杂性——上海社会科学院2024年的调研显示,在自我认同为"A型血与B型血"的夫妻中,68%认为血型差异反而增强了关系的新鲜感。

更深层的文化矛盾体现在医学事实与民间认知的错位。虽然ABO血型系统发现已逾百年,但普通民众对Rh血型系统的认知率仅31.2%(中国疾控中心2024年数据)。这种知识鸿沟导致部分A型血人群过度关注ABO系统适配,却忽视更危险的Rh阴性血型问题。实际上,Rh阴性孕妇无论配偶血型如何,都需严格进行抗体筛查,其胎儿溶血风险是ABO系统的10倍以上。

四、科学婚配观的建立路径

破除血型适配迷思需多维度努力。医疗机构应加强产前血型筛查的科普教育,特别针对Rh阴性等高风险群体。日本厚生劳动省自2023年起推行的"血型知识标准化项目",将基础血型教育纳入婚育指导体系,使新生儿溶血发病率下降17%。心理学界则需引导公众认知:MBTI人格测试的信效度(0.75-0.85)显著高于血型性格学说(0.08-0.15),应作为更可靠的性格评估工具。

未来研究应聚焦血型抗原的免疫机制而非性格关联。2025年《自然·免疫学》的最新研究揭示,ABO血型抗原可调节肠道菌群组成,进而影响神经递质代谢。这种生物机制或许能解释部分观察到的"性格差异",但需要更多实证研究支持。对于计划组建家庭的A型血人群,专家建议:优先进行完整的血型系统检测(包括Rh、Kell等),定期监测抗体效价,而非过度纠结ABO血型配对。

血型作为遗传标记的价值应回归医学本质。A型血夫妻的婚配选择,更需关注孕前检查、沟通模式构建等实质要素。当社会能理性区分生物风险与文化建构,血型才能真正成为保障生育健康的科学工具,而非束缚婚恋自由的现代迷信。