ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清中抗体的特异性识别。根据红细胞膜上是否存在A或B抗原,人类血液被分为A型、B型、AB型和O型四种类型。其中,A抗原由N-乙酰半乳糖胺构成,B抗原则由半乳糖组成,而O型红细胞仅表达H抗原(未修饰的糖链前体)。这些抗原的差异由基因调控的糖基转移酶决定:A基因编码的酶催化H抗原转化为A抗原,B基因则催化生成B抗原,O基因因酶活性缺失导致抗原无法修饰。

血清中的天然抗体(如抗A或抗B)是机体在无明确免疫刺激下产生的IgM类大分子抗体,其形成可能与环境中微生物的交叉抗原暴露有关。例如,A型血个体血清中天然存在抗B抗体,B型血则含抗A抗体,AB型因同时携带两种抗原而无对应抗体,O型则同时含抗A和抗B抗体。这种抗原-抗体的对应关系构成了血型鉴定的生物学基础。

正向定型与反向定型的协同验证

血型鉴定通过正向定型(红细胞抗原检测)与反向定型(血清抗体检测)的协同验证确保结果的准确性。正向定型使用已知抗A、抗B的标准血清与待检红细胞反应,通过凝集现象判断抗原类型。例如,若红细胞仅与抗A血清凝集则为A型,与两者均凝集则为AB型。反向定型则通过待检血清与已知A型、B型标准红细胞的反应验证抗体存在情况,例如A型血清应凝集B型红细胞但不凝集A型红细胞。

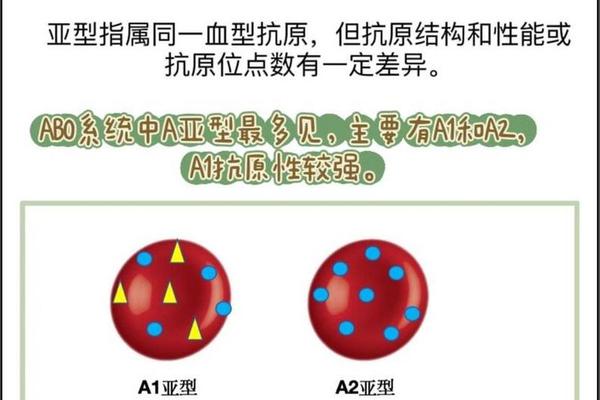

两种方法的协同可有效避免单一实验的误差。例如,当红细胞抗原表达较弱(如A亚型)时,正向定型可能显示弱凝集,而反向定型通过抗体检测可辅助确认血型。反向定型还能发现血清中的意外抗体(如抗M或抗D),进一步排除输血风险。

实验方法的比较与选择

玻片法和试管法是传统血型鉴定的两大技术路径。玻片法操作简便,将标准血清与红细胞悬液混合后肉眼观察凝集,适合大规模筛查,但其灵敏度受环境温度和抗体效价影响较大,易出现假阴性。试管法则通过离心加速抗原-抗体结合,显著提高检测灵敏度,尤其适用于抗体效价低的样本(如新生儿或免疫抑制患者)。研究显示,试管法的准确性比玻片法高15%-20%。

近年来,凝胶微柱法和全自动血型分析仪的应用推动了检测技术的革新。凝胶微柱法利用凝胶介质中的抗人球蛋白试剂捕获致敏红细胞,通过离心后细胞分层位置判断结果,兼具高灵敏度和标准化优势。全自动仪器则整合了光学检测与微流控技术,可在5分钟内完成正反定型,误差率低于0.1%。

质量控制与误差规避

实验材料的质量控制是结果可靠性的关键。标准血清需定期校准效价(通常抗A/B效价≥1:128),过期或污染的血清可能产生假凝集。红细胞悬液浓度需严格控制在2%-5%,浓度过高会导致前带现象(抗原过剩抑制凝集),过低则降低检测灵敏度。某些疾病状态(如白血病或移植后)可能导致抗原表达异常,需结合基因分型技术辅助鉴定。

操作规范同样重要。混合血清与红细胞时应避免交叉污染,玻片法需在15-25℃环境下操作以防止冷抗体干扰,而试管法离心参数(如1000r/min×1min)必须标准化。对于弱凝集或疑难样本,可借助显微镜观察或抗球蛋白试验(Coombs试验)确认。

临床应用的多维拓展

ABO血型鉴定不仅是输血安全的核心保障,还在器官移植、法医学和疾病研究中发挥重要作用。在输血医学中,红细胞抗原与血浆抗体的双重匹配可降低溶血反应风险,例如O型血浆虽不含抗A/B抗体,但大量输注时仍可能因高效价抗A/B引发受体红细胞破坏。在器官移植领域,供受体ABO相容性可减少超急性排斥反应,肝脏移植甚至要求血型完全一致。

近年来,血型抗原的分子机制研究为疾病诊疗提供了新方向。例如,A型抗原表达与胃癌风险呈正相关,而O型个体患心血管疾病的概率较低。在法医学中,血型基因多态性分析(如ABO基因的6号外显子突变)已成为亲子鉴定的重要补充手段。

ABO血型系统的鉴定原理建立于抗原-抗体的特异性识别,其技术发展经历了从经验观察到分子精准检测的跨越。当前,血清学方法仍是临床主流,但基因分型技术的应用正在扩大,特别是在解决亚型鉴定和嵌合体血型等复杂问题上展现出独特优势。未来,随着单细胞测序和人工智能图像分析技术的融合,血型鉴定将向自动化、智能化方向发展,同时探索血型抗原在免疫调控和疾病靶向治疗中的潜在价值,为精准医学提供更丰富的生物学标记。