在人类探索生命奥秘的历程中,血型始终承载着特殊的社会认知与医学意义。当A型血与B型血结为夫妻时,关于"A型血是危险血型"的讨论常引发公众关注。这种观点既源自ABO血型系统的遗传特性,也与社会对特定疾病风险的认知相关。本文将深入剖析这一命题背后的科学逻辑与社会心理,揭示血型与健康关系的复杂图景。

遗传视角下的血型组合

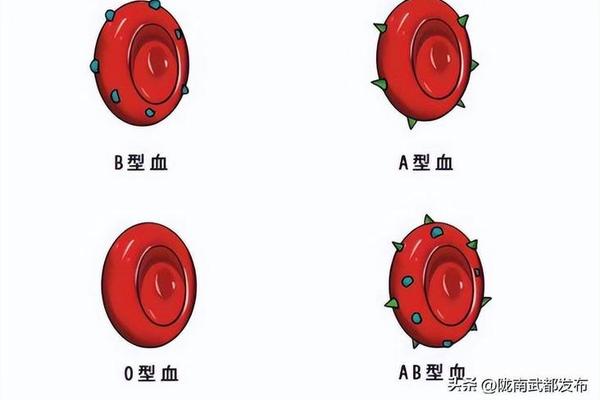

从遗传学角度,A型血(AA/AO基因型)与B型血(BB/BO基因型)结合时,子女可能呈现A、B、AB、O四种血型,这种遗传多样性本身体现了生物进化的优势。但部分研究指出,当母体为A型血时,若胎儿继承父方B型抗原,可能引发母体产生IgG型抗B抗体。这种抗体可通过胎盘屏障,导致胎儿红细胞破坏,产生新生儿溶血病。

值得注意的是,与O型母体引发的ABO溶血相比,A型母体发生此类免疫反应的概率显著降低。统计显示,临床ABO溶血病例中仅2-2.5%与A型母体相关,且多表现为轻微黄疸。这种现象源于A型血群体红细胞表面抗原密度较低,与抗体结合能力较弱,形成"免疫逃逸"的特殊机制。

疾病风险的医学关联

近年多项研究揭示了A型血与特定疾病的相关性。2020年《新英格兰医学杂志》发表的大规模研究显示,A型血人群感染新冠病毒的风险较非A型血高45%,住院患者中A型血占比达37.75%,显著高于普通人群的32.16%。这种易感性可能与红细胞表面A抗原与病毒刺突蛋白的亲和性相关,也可能涉及血型相关的免疫调节差异。

在慢性病领域,A型血人群表现出独特的风险图谱。美国马里兰大学医学院的荟萃分析发现,A型血人群60岁前中风风险增加16%,这可能与其血小板聚集性强、纤维蛋白原水平偏高等凝血特性相关。日本国立癌症研究中心长达10年的追踪研究则显示,A型血男性胃癌发病率较其他血型高20%,可能与胃黏膜表面A抗原影响幽门螺杆菌定植相关。

社会认知的心理建构

A型血危险论"的形成包含显著的社会心理因素。传统文化中,A型血常被赋予"完美主义""易焦虑"等性格标签,这种刻板印象通过大众传媒扩散,形成认知偏差。实际上,2015年《跨文化心理学杂志》的研究证实,血型与性格特质无统计学相关性,所谓"血型性格论"更多是心理暗示的产物。

医疗实践中,A型血的"危险"标签常被过度解读。部分医疗机构在健康宣教中片面强调A型血疾病风险,忽视了个体差异和环境因素。这种简化认知可能导致不必要的健康焦虑,甚至影响医患决策。现代医学倡导的精准医疗理念强调,应将血型视为数百项健康指标之一,而非独立风险因素。

风险管理的科学路径

面对A型血的潜在风险,科学的健康管理策略应包含三个维度:建立个性化筛查体系,如A型血人群可将凝血功能检测纳入常规体检;注重环境因素调控,通过膳食调整(如增加Ω-3脂肪酸摄入)改善凝血特性;加强遗传咨询,帮助A/B血型夫妇理解新生儿溶血病的真实发生概率及现代医学干预手段。

值得关注的是,2022年剑桥大学的血型转换技术突破,通过酶处理将A型红细胞转为O型,这为高危手术供血提供了新方案。但该技术尚处临床试验阶段,其长期安全性仍需验证。未来研究应聚焦血型与表观遗传的交互作用,以及血型抗原在免疫微环境中的动态调节机制。

血型与健康的关系犹如精密的生物罗盘,既指向特定的疾病风险,也映射出社会认知的演变轨迹。对A型血"危险性"的讨论,本质上是对生命复杂性的敬畏与探索。在基因编辑技术日新月异的今天,我们既要理性认知血型标记的医学意义,也要警惕简单归因带来的认知陷阱。唯有建立多维度的健康评估体系,才能实现从"血型决定论"到"精准健康管理"的认知跃迁。