在人类血型系统中,ABO血型是最早被发现且临床应用最广泛的分类方式。当母亲为A型血,父亲为O型血时,子女的血型可能性看似简单,但其背后的遗传机制却蕴含着复杂的生物学规律。这种组合不仅涉及显性与隐性基因的传递,还可能受到特殊血型系统(如孟买血型)的影响。理解这一现象,既需要掌握基础的遗传学知识,也要关注血型与健康、社会认知之间的关联。

遗传学原理:显性与隐性基因的博弈

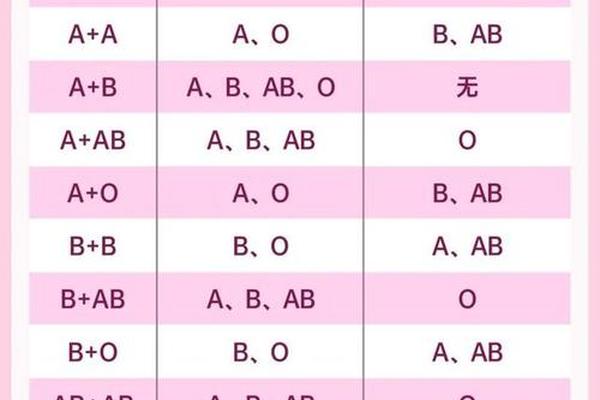

ABO血型系统由位于第9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血的基因型可能是AA或AO,而O型血只能是OO。当父母基因组合为A(AO)与O(OO)时,子女会从母亲处随机获得A或O基因,从父亲处获得O基因,最终表现为A型(AO)或O型(OO)。

值得注意的是,血型的显性关系并非绝对。例如,孟买血型(Oh型)由于H基因的隐性突变,导致即使存在A或B基因也无法表达抗原,表型呈现为“假O型”。这类特殊案例揭示了基因互作(如上位效应)对血型表现的复杂影响,提示常规遗传规律外的可能性。

概率分析与现实案例

根据孟德尔遗传定律,若母亲为纯合A型(AA),子女必为A型;若母亲为杂合A型(AO),子女有50%概率为A型(AO)或O型(OO)。统计数据显示,A型与O型父母组合中,约75%的子女为A型,25%为O型。

临床实践中,偶见亲子血型“不符”的争议案例。例如,2024年报道的顺式AB型血型中,父亲AB型基因发生突变,A、B抗原同时存在于同一染色体,导致子女出现罕见的AB型表现。这类现象说明,血型鉴定需结合基因测序技术,避免单纯依赖表型推断亲子关系。

血型与健康的潜在关联

研究表明,不同血型与疾病风险存在统计学关联。A型血人群胃癌发病率较其他血型高30%-40%,可能与消化道细胞ABO抗原影响肿瘤发生有关。而O型血则被认为具有较低的认知衰退和心血管疾病风险,其大脑灰质体积相对更大。

这种关联性并非决定性因素。健康更多取决于环境与生活习惯。例如,A型血个体通过饮食调整(如减少腌制食品摄入)可降低胃癌风险,O型血人群仍需防范疟疾等传染病的易感性。血型研究为个性化医疗提供线索,但过度解读可能引发不必要的健康焦虑。

社会认知与科学普及的挑战

血型常被赋予文化意义,如日本的“血液型性格论”。在医疗场景中,O型血因“万能供血者”标签备受关注,但其血浆中含抗A、抗B抗体,大量输血仍需严格配型。A型与O型组合家庭的献血选择,需注意子女O型血仅能接受同型输血,打破“万能受血”的认知误区。

亲子鉴定领域,约0.01%的顺式AB型等特殊血型可能导致传统遗传规律“失效”。这要求法医学领域结合DNA检测技术,而非单纯依赖血型排除亲子关系。公众教育需强调血型系统的生物学本质,避免将其异化为社会学标签。

母亲A型与父亲O型的血型组合,在常规遗传框架下指向子女A型或O型的确定性,但特殊基因互作和突变揭示了生物多样性的复杂本质。血型与健康的研究为疾病预防提供新视角,但需警惕简单归因。未来,基因编辑技术的进步可能进一步揭示血型抗原的免疫功能,而大规模人群队列研究将完善血型-疾病关联图谱。

建议家庭在生育规划中结合遗传咨询,医疗机构应推广精准血型分型技术。公众需以科学态度理解血型,既认识其生物学价值,又破除迷信观念。血型系统的研究,终将服务于人类健康管理的更高目标。