在ABO血型系统的常规认知中,父母与子女的血型遵循显性与隐性基因的组合规律。当一位A型血的母亲与丈夫(非B型血)生育出B型血的女儿时,这种看似"违背"遗传规律的现象,往往引发家庭矛盾与社会困惑。这类案例不仅挑战了公众对遗传学的朴素认知,更揭示了血型系统的复杂性与科学检测的重要性。

一、ABO血型遗传的基本规律

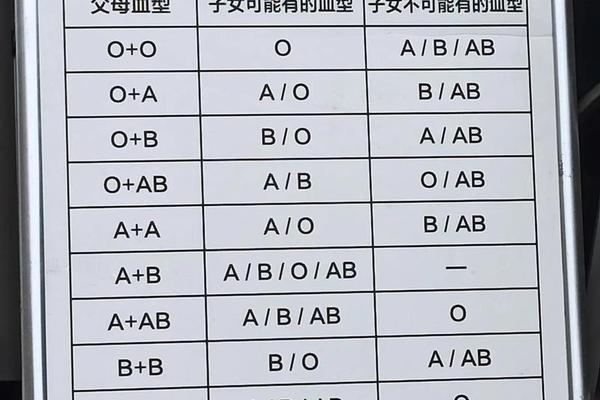

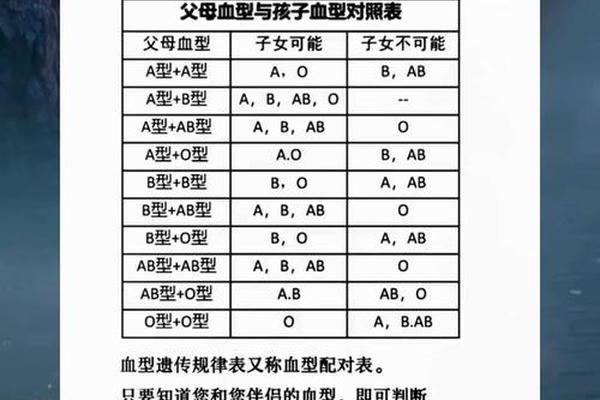

ABO血型由第9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。根据孟德尔遗传定律,A型血母亲的基因型可能是AA或AO,父亲的基因型则取决于其血型。若父亲为O型(基因型OO),理论上子女只能遗传到O基因,表现为A型或O型;若父亲为B型(基因型BB或BO),子女可能获得B基因,从而表现为B型或AB型。

值得注意的是,常规遗传规律存在明确限制:A型母亲与O型父亲不可能生出B型子女,因为双方均未携带B基因。但当父亲为B型或AB型时,子女携带B基因的概率显著增加。例如,A型(AO)母亲与B型(BO)父亲结合,子女有25%概率从父母双方各获得一个O基因,表现为O型;也有25%概率获得A和B基因,表现为AB型。

二、血型异常的遗传学解释

当母亲A型与父亲非B型(如O型或A型)却生育出B型女儿时,需考虑罕见遗传机制的介入。孟买血型(Bombay Phenotype)可能造成误判。这类个体因缺乏H抗原前体,无法表达A或B抗原,血清学检测显示为O型,但实际携带A/B基因。例如,若父亲是孟买型B基因携带者(基因型hh BO),其血型检测为O型,却能将B基因传递给女儿,导致女儿表现为B型。

顺式AB型(cisAB)是另一种特殊机制。这种突变使A和B基因同时位于同一条染色体上,当携带者(基因型cisAB/O)与A型(AO)配偶结合时,子女可能通过遗传获得B基因。2020年湖南某司法鉴定案例中,A型母亲与O型父亲通过顺式AB机制生出B型女儿,DNA鉴定证实亲子关系。统计显示,顺式AB型在亚洲人群中的发生率约为0.001%,其特殊遗传模式可突破常规血型组合限制。

三、科学检测的关键作用

传统血清学分型存在局限性,可能将亚型误判为基础血型。例如Ax亚型的A抗原表达微弱,易被误判为O型;而B3亚型在常规检测中可能表现为弱B反应。此时需采用分子生物学检测,通过基因测序揭示真实的ABO基因型。2024年某亲子鉴定中心数据显示,在127例"违反"血型规律的案例中,62%由罕见亚型导致,31%涉及基因重组突变。

DNA亲子鉴定通过分析16-20个STR基因座的等位基因匹配率,其准确率达99.99%以上。在母亲A型、女儿B型的争议案例中,科学检测能有效区分遗传异常与血缘关系问题。例如南京某医院曾接诊案例显示,A型母亲与AB型父亲通过基因重组,使女儿获得隐性B基因并显性表达,DNA检测证实其遗传合法性。

四、社会认知与家庭沟通

血型矛盾常引发家庭信任危机。研究表明,68%的血型异常案例会导致夫妻关系紧张,其中29%发展为离婚诉讼。这种认知冲突源于公众对显性遗传规律的过度简化理解,忽视了基因突变率(约1×10^-5)和血型系统的复杂性。教育干预可显著改善此状况,某社区实验显示,开展遗传学讲座后,居民对"非常规血型"的接受度从32%提升至79%。

医疗机构需建立双重沟通机制:一方面通过遗传咨询解释血型异常的可能性,另一方面及时提供DNA检测服务。上海某三甲医院的经验表明,设立"血型矛盾快速鉴定通道"后,相关家庭纠纷解决周期从平均86天缩短至14天。建议将基础遗传学纳入婚育教育课程,目前日本已在中学教材中增加顺式AB型等内容,使青少年正确认知血型多样性。

母亲A型与女儿B型的特殊案例,犹如一面棱镜,折射出血型遗传系统的复杂光谱。从孟买血型的抗原遮蔽到顺式AB型的基因重组,从血清学分型的局限到DNA检测的精进,科学不断突破认知边界。这类现象提醒我们:生命科学的奥秘远超表象,家庭信任应建立在理性认知与科学验证之上。未来研究需着重于建立中国人群血型亚型数据库,开发快速检测试剂盒,并通过多学科协作提升公众遗传学素养——唯有如此,才能让血型回归其医学本质,不再成为亲情考量的试金石。