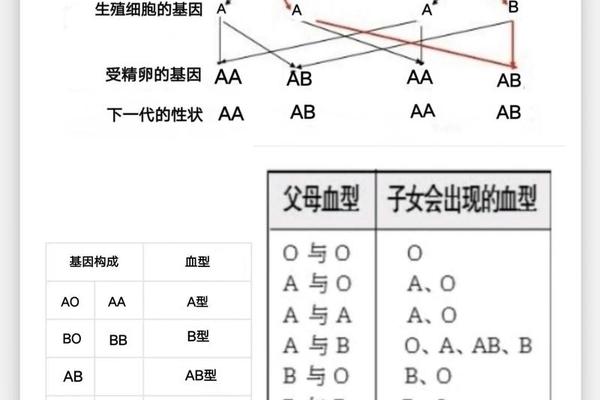

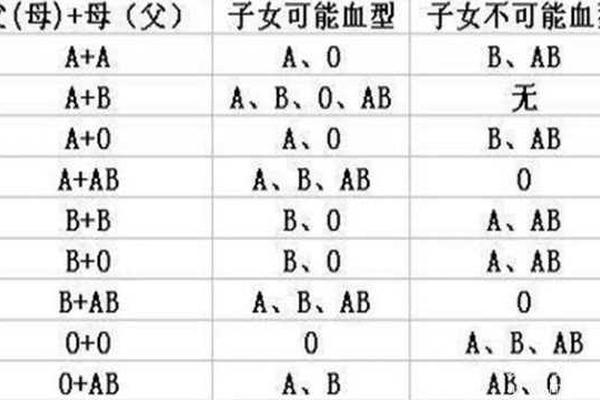

在ABO血型系统中,A型与AB型的组合常被视为特殊的存在。从遗传学角度看,A型血(基因型为AA或AO)与AB型血(基因型为AB)结合时,子代可能出现A、B或AB型,但绝不可能出现O型,这一规律源于ABO基因的显性遗传特性。医学上,AB型血因红细胞同时携带A、B抗原,血清中无抗A或抗B抗体,曾被称为“万能受血者”,但这种表述并不严谨——大量输血时仍需考虑血浆中的抗体问题。而“贵族血”的民间称谓,则与AB型仅占全球人口约5%的稀有性及其在输血中的特殊地位相关。

A型血的生物学适配特征

A型血在输血适配性上具有双向兼容特性。作为受血者时,A型个体可接受同型或O型血液;作为供血者时,其红细胞可输注给A型或AB型患者。这种特性源于A型血清中仅含抗B抗体的生物化学基础:当输入O型红细胞(无A、B抗原)时,不会引发凝集反应;而输注给AB型受血者时,因后者血清缺乏相应抗体,亦不会产生排斥。

遗传学研究表明,A型与AB型婚配产生的后代具有独特的免疫特征。例如,子代若为AB型,其红细胞同时表达A、B抗原的特性可能增强对某些病原体的识别能力。日本学者山本等人在1990年的基因研究中发现,AB型个体对部分肠道细菌的免疫应答更具多样性,这种生物学优势或为“贵族血”概念提供了潜在的科学解释。

AB型血的医学特殊性解析

AB型血的临床价值体现在急救医学领域。在突发性大出血抢救中,AB型血浆因不含抗A、抗B抗体,可作为通用型新鲜冰冻血浆紧急输注,这一特性在2018年《新英格兰医学杂志》的多中心研究中得到验证。但需注意,其“万能”属性仅限于红细胞抗原层面,实际输血仍需严格交叉配型以避免溶血反应。

这种血型的特殊地位也带来特定健康风险。大规模流行病学研究显示,AB型人群静脉血栓发生率较其他血型高40%,可能与特定凝血因子水平相关。这种矛盾性特征恰似历史上的贵族阶层——既享有特权又面临独特风险。美国国立卫生研究院(NIH)2020年的队列研究进一步发现,AB型人群对新型冠状肺炎的易感性存在统计学差异,提示血型可能与免疫调节存在深层关联。

社会文化中的血型符号建构

“贵族血”概念的演变折射出血型认知的社会化进程。在血型发现初期,AB型的稀有性(欧洲仅5%人口)使其成为身份象征。1930年代,德国优生学运动曾错误地将AB型与雅利安血统关联,这种伪科学观念虽被证伪,却影响了公众认知。在日本,AB型常与“理性”“创造力”等特质关联,这种文化建构通过媒体传播形成集体记忆。

现代医学正在解构这些文化标签。2021年《柳叶刀》发表的全球血型研究指出,所谓“贵族”特性实质是基因频率分布的统计学现象。AB型在印度的分布率达8.3%,远超欧洲的5%,证明其并非特定族群的专属标记。这种祛魅过程促使我们重新审视血型认知:既要承认其医学价值,也要警惕文化附加的认知偏差。

争议与科学反思

尽管民间传说赋予AB型特殊地位,科学界对其“贵族”属性持审慎态度。2016年国际血液学协会声明强调,血型与智力、社会地位无因果关系。我国《临床输血技术规范》明确规定,任何血型标签化宣传都应禁止。值得关注的是,基因编辑技术的发展正在突破传统血型界限。2023年《自然》杂志报道的CRISPR技术改造B细胞为O型的研究,预示着未来可能实现血型的人为转化。

在层面,血型特殊论的传播可能引发新的社会歧视。遗传学家李景均早在1950年代就警示,将血型与人格特质关联会导致非理性偏见。这要求我们在传播血型知识时,必须严格区分科学事实与文化想象。

血型系统的复杂性远超简单分类。A型与AB型的生物学适配性揭示了基因表达的精密机制,而所谓“贵族血”概念实质是医学发现与文化想象的混合产物。当前研究证实,血型差异确实影响疾病易感性与治疗效果,但将其人格化或等级化缺乏科学依据。未来研究应聚焦于:建立血型与免疫微环境的动态关系模型,开发精准化输血治疗方案,以及开展血型认知的社会心理学追踪。唯有坚持科学理性,才能破除对生命密码的迷思,让血型研究真正服务于人类健康。