AB型血常被赋予“贵族血”的称号,这一称谓既源于其独特的生物学特性,也与其在人群中的稀缺性和社会文化中的象征意义密不可分。作为ABO血型系统中出现最晚的类型,AB型仅占全球人口的约10%,其融合了A型与B型抗原的特点,使得这类人群在医学、遗传学乃至性格特征上展现出与众不同的复杂性。本文将从生理机制、性格特质、社会文化及遗传规律等多维度,探讨AB型血被称为“贵族血”的深层原因。

生理特性:免疫与适应的双重优势

AB型血的生物学特殊性首先体现在其免疫功能上。研究表明,AB型人群的免疫系统能够同时兼容A型和B型抗原的防御机制,血清中不含有抗A、抗B的凝集素,这使得他们成为“万能受血者”——在紧急情况下可接受任何血型的输血。这种特性不仅赋予AB型血急救医学中的战略价值,也暗示了其免疫系统的进化优势。例如,AB型血对某些传染病的抵抗力较强,如天花和疟疾的发病率显著低于其他血型。

这种“万能”特性并非绝对。维基百科指出,AB型血仅能少量接受异型血,大量输血仍需严格遵循同型原则。AB型血也面临特定健康风险。例如,其心血管疾病和消化系统敏感性的发病率较高,这种矛盾性提示“贵族血”的称号更多基于文化建构,而非全面的生理优越性。

性格特质:理性与矛盾的结合体

在心理学领域,AB型血常被描述为兼具A型的内敛与B型的外向,形成独特的矛盾性格。日本学者早在上世纪30年代便提出,AB型人群具有“协调性”与“疏离感”并存的特征。具体表现为:他们擅长处理复杂人际关系,但内心常保持理性距离;拥有敏锐的洞察力,却对领导权缺乏兴趣。这种双面性在儿童阶段尤为明显,AB型孩子往往表现出强烈的好奇心与创造力,但同时也容易因缺乏耐心而陷入情绪波动。

社会文化进一步放大了这种性格标签。例如,AB型名人的成就常被归因于血型特质:沃伦·巴菲特的投资理性、玛丽莲·梦露的艺术气质,均被视作AB型“贵族气质”的体现。尽管这类关联缺乏严谨科学验证,却深刻影响着公众认知,甚至衍生出针对AB型人群的职业建议,如适合从事需要创造性与协调能力的领域。

遗传奥秘:血型系统的稀有价值

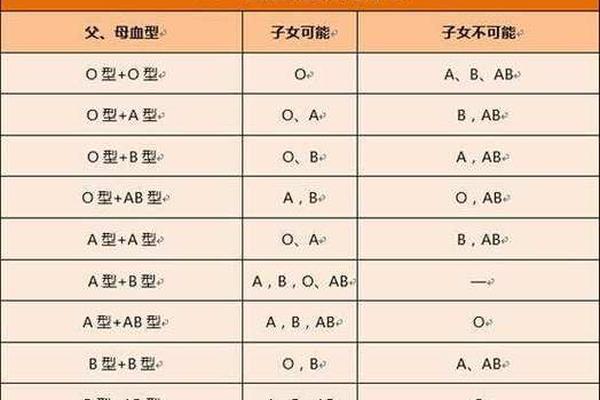

从遗传学角度看,AB型血的稀缺性强化了其“贵族”属性。根据孟德尔定律,只有当父母一方携带A基因、另一方携带B基因时,子女才可能呈现AB型。这种遗传门槛使得AB型在全球分布极不均衡——东亚地区因A、B基因高频共存,其AB型人口比例可达10%,而欧美部分地区不足5%。这种地域差异与历史迁徙密切相关,例如蒙古族群的游牧历史促进了A、B基因的融合,从而提高了AB型血的出现概率。

遗传特性还影响着AB型血的健康表现。研究显示,AB型人群的凝血功能可能受FUT1基因调控,该基因变异与血栓风险相关。这解释了为何AB型虽被称作“完美受血者”,却需特别注意心血管健康管理。基因层面的复杂性,使得AB型血成为探索血型-疾病关联的重要研究对象。

社会建构:从医学发现到文化符号

“贵族血”概念的演变,折射出血型认知从医学范畴向社会文化领域的渗透。1900年兰德施泰纳发现ABO血型系统时,纯粹基于红细胞抗原差异;而当代社会已将其延伸至性格分析、职业规划甚至婚恋匹配。这种文化现象在日本尤为突出,AB型血常与“神秘”“优雅”等标签绑定,催生出专门的血型性格测试和消费市场。

科学界对此保持审慎态度。多数研究认为,血型与性格的关联缺乏统计学显著性,文化环境才是塑造认知的关键因素。例如,中国家长更关注AB型孩子的学业表现,日本社会则强调其艺术天赋,这种差异印证了社会建构对“贵族血”内涵的深刻影响。

AB型血被称为“贵族血”,本质上是生物学特性、遗传规律与社会文化共同作用的结果。其免疫兼容性、性格矛盾性及遗传稀缺性构成了科学基础,而社会对“稀有即珍贵”的价值判断则完成了文化赋义。当前研究需突破两大局限:一是血型与健康的关联机制尚不明确,需更多分子层面的证据;二是文化偏见可能导致血型歧视,如日本企业曾出现按血型筛选员工的现象。

未来研究应建立跨学科框架,在基因编辑技术辅助下,解析AB型抗原的进化意义;同时开展跨文化比较,厘清社会建构对血型认知的具体影响。对于AB型人群而言,既要善用其生物学优势,也需警惕“贵族血”标签带来的健康管理盲区——例如定期监测心血管指标,避免因过度强调“免疫优势”而忽视潜在风险。血型的奥秘仍待深入探索,但唯有科学理性与文化包容并重,才能真正理解“贵族血”背后的多维真相。