血型作为人类生物学的重要特征之一,其分布规律始终牵动着公众的好奇心。在中国,关于“A型血是否人数最少”的讨论常伴随着献血短缺的新闻出现,形成了一种看似矛盾的现象:尽管数据显示A型血并非全国人口中最少的类型,但医疗实践中却频繁面临A型血液供给紧张的问题。这种认知与实践的偏差,折射出血型分布的复杂性,涉及遗传学、地域文化、医疗需求等多个维度的交织。

一、血型分布的客观数据

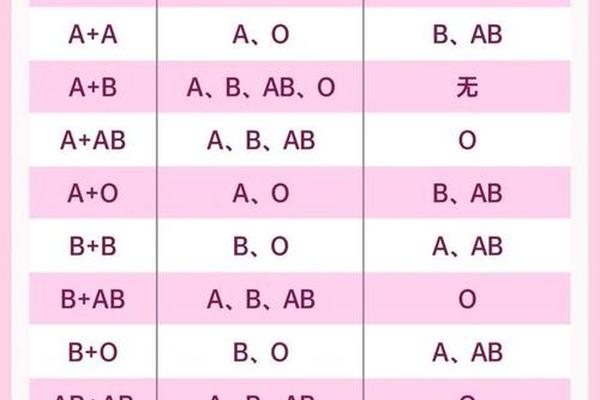

根据全国献血机构统计,中国ABO血型系统的整体比例为:O型41%、A型28%、B型24%、AB型7%。这一数据清晰表明,A型血并非人口基数最少的类型,其比例甚至超过B型血。从地域分布来看,A型血在长江流域及华中地区尤为集中,例如湖南(35.07%)、江西(32.86%)、四川(32.65%)等地A型比例显著高于全国平均水平。这种“北低南高”的分布特征,与历史上的人口迁徙密切相关——晋代“衣冠南渡”促使中原A型血族群向长江流域扩散,而湖广填四川的移民潮进一步强化了西南地区的A型基因留存。

AB型血以7%的比例成为实际最少群体,其稀缺性源于演化时序。分子生物学研究表明,AB型是ABO系统中最后出现的血型,约在1000-1200年前通过A、B基因重组产生。这种“年轻”属性导致其全球分布均低于10%,在美洲部分原住民群体中甚至完全缺失。

二、血库短缺的供需悖论

尽管A型血人口基数较大,但医疗机构长期面临供给压力。临床数据显示,A型血患者输血需求具有双重特性:一方面,A型血可同时供给A型和AB型患者,覆盖35%的用血需求;A型人群罹患消化性溃疡、肝病等需手术输血的疾病风险较其他血型高17%-23%。这种“一供二需”的特殊性,使得占人口28%的A型血需要承担近40%的临床用血负荷。

血液管理的技术限制加剧了供给压力。A型全血保存期限仅为21天,显著短于O型血的35天保存期,这意味着同等采集量下,A型血的周转损耗率更高。献血行为的地域差异显著——华南地区O型人口占比44%却献血活跃度低,而A型集中的华中地区献血率仅达全国平均水平的80%。这种供需地理错位,导致血库难以通过区域调配缓解短缺。

三、遗传与文化的双重塑造

从遗传学视角看,A型血的分布承载着族群融合的密码。研究发现,中国北方汉族A型基因频率(28.5%)明显低于南方汉族(32.8%),这种差异与古代游牧民族南下带来的B型基因渗透有关。分子人类学证据显示,鲜卑、匈奴等民族B型基因频率超过40%,其与中原汉族的融合稀释了北方A型比例,而相对封闭的南方则较好保留了古汉族的A型遗传特征。

文化认知对献血行为的影响不容忽视。日本学者古川竹二提出的“A型性格论”在中国产生广泛共鸣,A型人群常被描述为谨慎、完美主义且风险规避。这种社会标签导致两个后果:A型个体因担心健康影响而献血意愿降低;医疗机构基于“保守性格”的刻板印象,误判该群体的献血潜力。实际上,武汉血液中心的研究表明,A型献血者流失率高达34%,主要源于对“体质敏感”的过度担忧。

四、疾病易感性的生物学基础

血型抗原与病原体的相互作用机制,为A型血的医疗需求提供了分子解释。新冠病毒易感性研究显示,A型人群的ACE2受体与病毒刺突蛋白结合效率较O型高1.7倍,这导致武汉疫情初期A型患者占比达37.8%,显著高于人口比例。类似机制存在于幽门螺杆菌感染中,A抗原与细菌脂多糖的分子模拟现象使其感染风险增加23%。

在免疫应答层面,A型血清中IgA抗体水平普遍偏低。复旦大学附属中山医院2023年的队列研究发现,A型人群接种流感疫苗后中和抗体滴度较O型低42%,这种免疫特性可能增加其感染性疾病的重症转化率。这些生物学特质客观上推高了A型人群的医疗干预需求,形成用血压力的恶性循环。

中国A型血人群的“显性稀缺”实质是多重因素叠加的认知错觉。在人口基数稳居第二的客观现实下,临床用血的持续紧张暴露了血液管理系统的结构性矛盾。未来研究需重点关注三个方向:一是开发血型特异性病原体预警模型,通过精准预防降低A型人群的医疗负荷;二是优化血库智能调配系统,建立基于遗传地理大数据的动态补给网络;三是开展血型认知的社会心理学干预,破除文化偏见对献血行为的抑制。唯有将遗传规律、医疗需求与社会管理有机结合,才能破解A型血供给的“达摩克利斯之剑”。