在人类复杂的生命密码中,血型系统犹如一座精密的基因宝库,其中ABO与Rh系统的组合构成了临床输血的重要依据。当我们将目光聚焦于A型Rh阴性(A-)血型时,这个仅占中国汉族人口0.3%的特殊群体,其稀有性不仅体现在统计学数据中,更牵动着医疗安全与社会支持体系的敏感神经。这种被民间称为"熊猫血"的特殊血型,究竟是否真正属于稀有血型范畴?其形成机制与生存挑战又隐藏着怎样的生命密码?

一、稀有血型的界定标准

国际输血协会将表型频率低于千分之一的血型定义为稀有血型。在中国汉族群体中,A-血型的出现概率约为0.12%(即1/833),远超稀有血型的界定门槛。这种稀缺性源于ABO系统与Rh系统的双重筛选:A型在ABO系统中占比27%-30%,而Rh阴性在汉族中仅占0.3%,两者的概率叠加使得A-血型成为罕见的组合形式。

地域差异显著影响着A-血型的稀有程度。在欧美白种人中,Rh阴性比例高达15%,使得A-血型在当地并不属于稀有范畴。这种族群差异源于人类迁徙过程中遗传漂变与自然选择的作用,例如疟疾高发区对某些血型的选择压力,造就了不同地域的血型分布特征。

二、遗传密码的奥秘解析

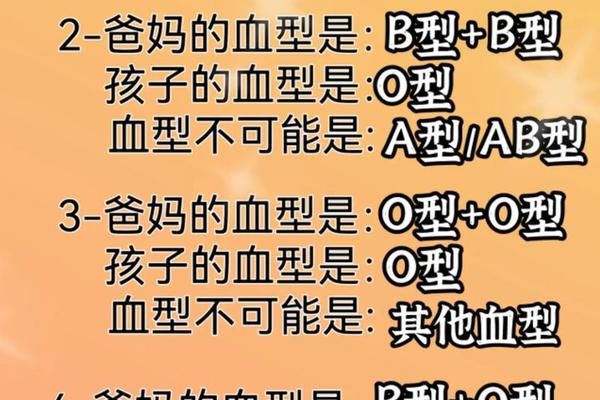

A-血型的形成受控于9号染色体的ABO基因簇与1号染色体的RHD基因。当个体从父母双方继承A抗原基因,同时RHD基因纯合缺失或发生无效突变时,便形成了这种特殊的血型组合。基因测序数据显示,汉族人群中的RHD基因缺失型占Rh阴性群体的95%,这种基因缺陷在东亚族群中具有显著的遗传保守性。

分子生物学研究揭示了更深层的机制。RHD基因上下游的杂交盒序列(Hybrid box)重组事件,会导致基因表达沉默。在A-血型个体中,这种基因重组与ABO基因的A转移酶活性形成特殊的分子互作模式,使得红细胞表面同时缺失RhD抗原而保留A抗原。2017年南京发现的A3亚型突变案例,更证明了血型系统存在动态进化可能。

三、临床医疗的双重挑战

在输血医学领域,A-血型面临着严峻的供需矛盾。根据红细胞输血相容性原则,A-患者只能接受A-或O-型血液。我国现存A-献血者登记量不足2万人,而每年临床需求超过5万单位,这种缺口在突发事故救援中尤为突出。2023年某三甲医院的统计显示,A-血型平均配血等待时间达72小时,是常见血型的8倍。

妊娠管理构成了另一个医疗难点。当A-血型孕妇孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘屏障引发母体免疫反应。临床数据显示,未进行抗D免疫球蛋白干预的初产妇,二胎发生新生儿溶血病的概率高达16%。深圳港大医院建立的稀有血型孕产管理体系,通过28周与产后双针干预,将溶血风险控制在1%以下。

四、社会支持体系的构建

全球四大稀有血型库的协同运作展现了生物资源的战略价值。英国国际稀有血型库的冷冻红细胞技术可实现35年的抗原活性保持,我国上海血液中心通过液氮保存技术,已将A-血型储备量提升至3000单位/年。分子检测技术的突破更使得基因编辑制备通用型红细胞成为可能,2024年日本研究的诱导多能干细胞分化技术,已能在体外批量生产Rh阴性红细胞。

公众认知的革新同样关键。"中希网"等平台建立的A-血型互助社群,通过区块链技术实现全国范围内的实时血液调配。教育领域的创新实践表明,在中学开展血型遗传学课程,可使稀有血型筛查知晓率提升40%。某省会城市的献血数据分析显示,定向科普使A-血型定期献血者留存率从32%提升至67%。

当我们重新审视A-血型的稀有属性时,会发现这不仅是简单的概率问题,更是人类遗传多样性在特定时空条件下的特殊表达。随着基因编辑技术与干细胞工程的突破,未来可能实现定制化血液制品的规模化生产。建议从三方面深化研究:建立基于全基因组测序的血型预测模型;开发长效红细胞体外保存技术;完善跨国界稀有血型应急调配机制。唯有将科技创新与社会支持有机结合,才能让每个稀有血型个体都能获得平等的生命保障。