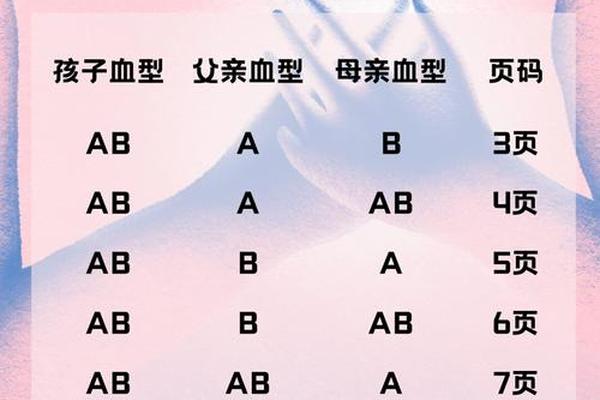

人类ABO血型系统的遗传规律由显隐性与复等位基因共同决定。在常规情况下,A型血与B型血的父母可能生育A型、B型、AB型或O型子女,这取决于父母基因型的组合方式。根据孟德尔遗传定律,若父亲为A型(基因型可能是AA或AO),母亲为B型(基因型可能是BB或BO),子女可能从父母处分别获得A、B或O基因,形成AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)的基因组合。

例如,若父亲携带AO基因型,母亲携带BO基因型,子女的基因组合概率为:25%的AO(A型)、25%的BO(B型)、25%的AB(AB型)和25%的OO(O型)。这一结果打破了传统观念中"父母血型不含O型则子女不可能是O型"的误解。值得注意的是,O型血的出现需要父母双方均携带隐性O基因,而A型或B型血父母可能因杂合性(如AO或BO基因型)将O基因传递给后代。

二、孟买血型的特殊机制

孟买血型的发现颠覆了传统血型遗传认知。这类血型的本质是H抗原缺失——H抗原是ABO抗原形成的基础。当个体携带隐性hh基因型时,无论其ABO基因如何,红细胞表面均无法形成A或B抗原,常规检测会误判为O型。例如,一个基因型为hh(孟买型)且携带IB基因的"伪O型"母亲,若与A型(Hh,IAi)父亲结合,子女可能继承Hh基因和IBi基因,最终表现为B型血。

临床案例中曾出现母亲为类孟买血型(表型O型,实际携带A基因),父亲为B型血,子女却出现AB型或B型的情况。这种现象源于母亲基因中的A抗原因H抗原缺失无法表达,但遗传给子女的A基因与父亲的B基因结合后,在正常H抗原存在下得以显现。此类案例揭示了血型检测中基因型与表型差异的重要性,也解释了为何部分"父母O型"家庭会诞生非O型子女。

三、其他遗传异常的可能性

新生儿血型检测存在时间敏感性。出生时红细胞表面抗原仅发育至成人水平的20%,此时检测可能出现假性O型结果。例如,携带B基因的婴儿若抗原表达不足,可能被误判为O型,待6个月后抗原充分发育才能准确鉴定。这种现象曾导致多起"血型突变"的家庭纠纷,实际是检测时机不当造成的误解。

基因突变与疾病因素也会干扰血型表达。白血病患者的造血干细胞异常可能使ABO抗原减弱甚至消失;移植后,供体的血型基因可能完全取代受体原生血型。CisAB型等稀有血型因A、B基因位于同一条染色体,可能打破常规遗传规律,使O型与AB型父母诞下AB型子女。这些极端案例虽概率低于十万分之一,却为遗传学研究提供了重要样本。

四、社会认知与科学应对

血型误解常引发家庭信任危机。2023年某网络案例显示,母亲误将AB型自测结果归咎于女儿"基因突变",直至医学检测确认为O型才消除误会。此类事件凸显普及遗传学知识的重要性——血型不仅关乎生物学规律,更涉及与社会关系。医疗机构需规范血型检测流程,对正反定型不符、亲子血型矛盾等情况启动H抗原检测、唾液型物质分析等进阶诊断。

基因测序技术的发展为精准血型鉴定提供新路径。通过检测ABO基因第6、7外显子及FUT1基因,可识别99%以上的血型异常案例。建议建立区域性稀有血型数据库,完善自体输血、定向献血等应急机制。对于计划生育家庭,孕前基因筛查能有效预判血型遗传风险,避免不必要的亲子关系疑虑。

血型遗传的复杂性远超常人想象,从孟买血型到CisAB型,从新生儿抗原延迟表达到基因突变,每个特殊案例都在拓展人类对生命密码的认知边界。面对"父母A/B型却生育O型子女"的非常规现象,我们既要尊重遗传规律的科学性,也要理解生物多样性的必然性。未来研究应聚焦于建立更完善的血型基因图谱,开发快速精准的临床检测技术,让科学之光驱散因认知局限带来的阴霾。