在浙江省某医院的新生儿科病房里,一位A型血的母亲凝视着刚出生9天的婴儿,医护人员告知她的孩子不仅是A型血,更携带着罕见的“熊猫血”——Rh阴性血型。这个看似寻常的ABO血型遗传背后,隐藏着另一套独立运作的Rh血型系统密码。当A型血与Rh阴性血在同一个生命体中相遇,不仅揭示了人类血型遗传的复杂性,更打开了理解稀有血型临床意义与社会价值的大门。

双重血型系统的遗传密码

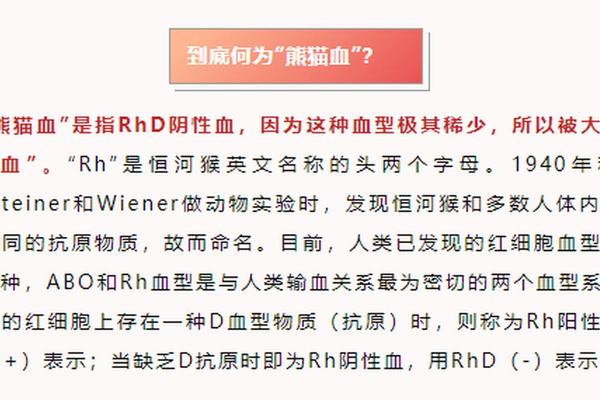

人类红细胞表面分布着43种血型系统,其中ABO与Rh系统最具临床价值。A型血的形成源于父母遗传的IA基因组合,而Rh阴性则取决于D抗原的缺失。这两个系统遵循不同的遗传路径:ABO血型由第9号染色体上的基因控制,Rh系统则位于第1号染色体。

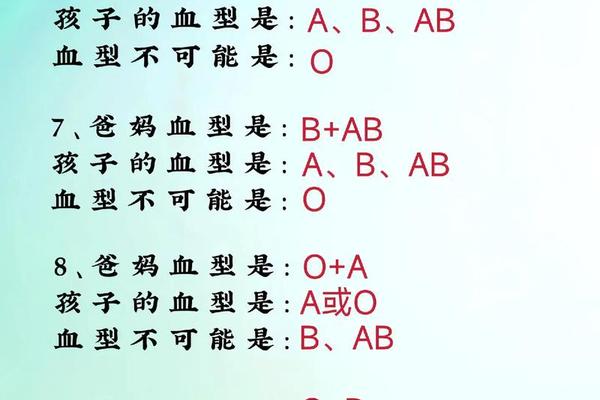

当A型血母亲(IAi或IAIA)与不同基因型的父亲结合时,孩子可能继承IA基因呈现A型血。而Rh阴性作为隐性遗传,需要父母双方各传递一个d基因(基因型dd)。若父母均为Dd杂合型,即便都是Rh阳性,仍有25%概率生育Rh阴性子女。这种基因的独立分配机制,解释了为何A型血父母可能诞下A型Rh阴性婴儿。

新生儿溶血的潜在风险

Rh溶血病的发生需要母婴Rh血型不合的特定条件。典型病例中,Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原会刺激母体产生IgG抗体,穿透胎盘引发胎儿红细胞破坏。但对于A型Rh阴性婴儿而言,如果母亲是Rh阳性,则不存在此类风险。网页2中浙大儿院的案例显示,该婴儿因母亲同为Rh阳性,直接排除了Rh溶血可能。

真正的威胁可能来自ABO系统。当O型母亲孕育A型胎儿时,母体天然存在的抗A抗体可能引发轻微溶血,但此类反应通常无需特殊处理。值得注意的是,Rh溶血与ABO溶血存在本质差异:前者抗体为后天获得且破坏力强,后者抗体属先天存在且症状较轻。

稀有血型的生存挑战

作为仅占汉族人口0.4%的稀有血型携带者,“熊猫血”儿童面临特殊的生存考验。首要挑战在于输血安全:输入Rh阳性红细胞可能引发致敏反应,特别是女性未来妊娠时可能发生严重的新生儿溶血病。临床建议优先输注Rh阴性血液,紧急情况下虽可输注阳性血液,但需严格评估风险。

成长过程中的医疗干预需格外谨慎。疫苗接种、手术预备等环节都需提前报备血型状态,建议随身携带血型标识卡。对于女性携带者,未来妊娠需进行产前抗体筛查,必要时注射抗D免疫球蛋白阻断致敏过程。这些防护措施将伴随“熊猫血”个体终身。

社会支持系统的构建

稀有血型群体生存质量的提升,仰赖于完善的社会支持网络。我国已建立“中国稀有血型库”,但现存3.5万登记志愿者仍难以满足临床需求。血站采用冰冻红细胞技术可将血液保存10年,但解冻损耗率达20%,这要求持续扩充献血者队伍。

基因检测技术的进步为预防医学带来新可能。孕前夫妇的Rh基因分型检测,能提前预判生育Rh阴性子女的概率。部分医疗机构已开展扩展性Rh表型检测(包括C、c、E、e抗原),为精准输血提供保障。这些技术进步正在重塑稀有血型的管理模式。

生命科学的启示

“熊猫血”现象折射出基因多样性的双重面孔:既是人类进化的遗产,也是个体生存的挑战。在浙大儿院的案例中,医护人员通过多重检测技术突破抗体遮断现象,准确判定新生儿血型,展现了现代医学对生命密码的解读能力。

这个特殊群体的存在,促使我们重新思考生命平等的内涵。从建立动态更新的血型数据库,到开发通用型人工血液,科技创新正在缩小稀有血型群体的生存差距。而每个公民参与无偿献血的行为,实质是在构筑守护生命的集体防线。

当A型血母亲凝视着拥有“熊猫血”的新生儿,这个充满科学隐喻的场景,诠释着生命传承的奇迹与挑战。从基因密码的随机组合到社会支持系统的主动构建,人类在破解血型奥秘的道路上不断前进。未来研究可深入探索Rh基因编辑的可能性,或利用干细胞技术培育通用型血液,这些探索将赋予“生命密码”新的解读维度。而当下,每个健康公民的献血行动,都在为稀有血型群体编织更牢固的生命安全网。