血型作为人类遗传学中最具代表性的性状之一,其传递规律始终充满神秘色彩。当父母双方均为A型血时,孩子的血型可能呈现出令人意外的多样性,这种看似矛盾的现象背后,实则隐藏着基因组合的精密机制。从日常生活中的亲子疑惑到医学领域的输血安全,ABO血型系统的遗传规律始终与人类生命紧密交织。

一、ABO血型的遗传基础

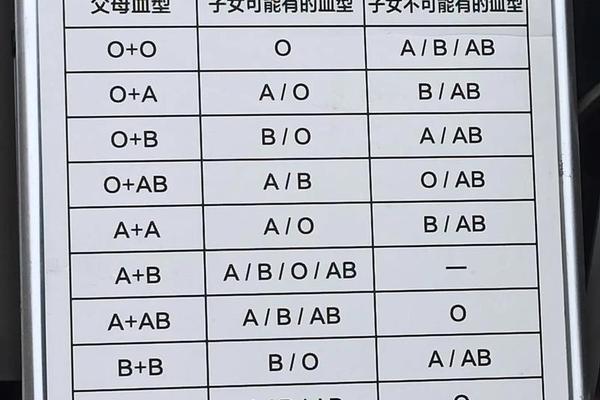

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因控制:显性基因IA和IB,以及隐性基因i。每个个体携带两个等位基因,A型血的基因型可能是IAIA(纯合)或IAi(杂合)。当父母均为A型时,实际传递的是各自携带的基因片段,这种遗传过程遵循孟德尔分离定律。

值得注意的是,基因显性程度存在差异。IA基因编码的糖基转移酶能将H抗原转化为A抗原,而i基因无法产生功能性酶。若孩子从父母双方各获得一个i基因(ii组合),其红细胞将仅保留未修饰的H抗原,表现为O型血。这种现象解释了为何A型父母可能生出O型子女。

二、血型组合的概率解析

父母基因型的组合直接影响后代血型的概率分布。当双亲均为纯合型IAIA时,子女只能继承IA基因,100%表现为A型。若一方为纯合型IAIA,另一方为杂合型IAi,子女有50%概率获得纯合IAIA,50%概率获得杂合IAi,两种组合均表现为A型。

最复杂的情形出现在双亲均为杂合型IAi时。此时基因传递遵循独立分配定律,子女可能获得:IA+IA(25%纯合A型)、IA+i(50%杂合A型)、i+i(25%O型)。这种3:1的显隐比例说明,在双杂合父母中,出现O型子女的概率达四分之一。

三、特殊血型的形成机制

孟买血型(Oh型)的存在为传统遗传认知带来挑战。这类个体因缺乏H抗原(基因型hh),即使携带IA或IB基因,也无法形成A/B抗原,在常规检测中被误判为O型。该现象属于隐性上位效应,hh基因掩盖了ABO基因的表达。虽然华人中孟买血型发生率极低(约百万分之一),但其存在提醒我们需关注遗传检测的局限性。

亚型变异同样影响血型判断。A型血包含A1、A2等20余种亚型,其中A2型红细胞表面抗原数量仅为A1型的1/4。当A2型父母生育时,可能因抗原表达差异导致血清学检测偏差,这种情况在亚洲人群中尤为罕见但需警惕。

四、医学实践中的现实意义

在临床输血领域,A型父母与O型子女的血型差异可能影响紧急输血决策。虽然O型血被称为"万能供血者",但其血浆中含抗A抗体,大量输注给A型患者可能引发溶血反应。现代医学已建立严格的交叉配血制度,通过抗体筛查确保输血安全。

新生儿溶血病(HDN)的预防更需要关注血型遗传。当O型母亲怀有A型胎儿时,母体抗A抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞。统计显示,ABO血型不合导致的HDN发生率约15-20%,远高于Rh血型系统。因此孕前血型检测已成为常规产检项目。

五、社会认知与科学普及

民间关于"父母A型必生A型"的认知误区,源于对显性遗传规律的片面理解。调查显示,约38%的受访者错误认为A型父母不可能生育O型子女,这种认知偏差可能导致家庭关系误解。基因检测技术的发展为亲子鉴定提供更精准的手段,STR位点分析已能将亲权概率提升至99.99%以上,相较传统血型鉴定具有革命性进步。

在遗传咨询领域,专业工作者需加强血型知识的科普教育。建议新婚夫妇进行血型基因检测,特别是对于稀有血型携带者,提前建立血液冷冻保存方案。未来研究可深入探索ABO基因与疾病易感性的关联,例如A型血与胃癌风险的相关性已获得部分流行病学证据支持。

血型遗传规律的揭示,不仅是遗传学发展的里程碑,更是连接个体生命与社会医疗的重要纽带。从父母A型到子女O型的基因传递,彰显了生命密码的精妙与复杂。在医学技术日新月异的今天,我们既要尊重遗传规律的科学本质,也要关注特殊血型群体的医疗需求。期待未来通过基因编辑等前沿技术,破解更多血型相关的医学难题,为人类健康开辟新的可能。