血液的凝集反应是临床输血安全的核心问题,而ABO血型系统的抗原-抗体相互作用机制则是理解这一现象的基础。当A型血液的红细胞与血清A发生凝集时,这种看似矛盾的现象揭示了血型系统的复杂性和免疫识别的精密调控;而AB型血液作为“万能受血者”,其红细胞表面同时存在的A、B两种凝集原,更是展现了生物进化中免疫耐受的奇妙机制。这些现象不仅关乎输血医学的实践准则,更与免疫学、遗传学等多个学科深度交织。

ABO血型系统的抗原抗体机制

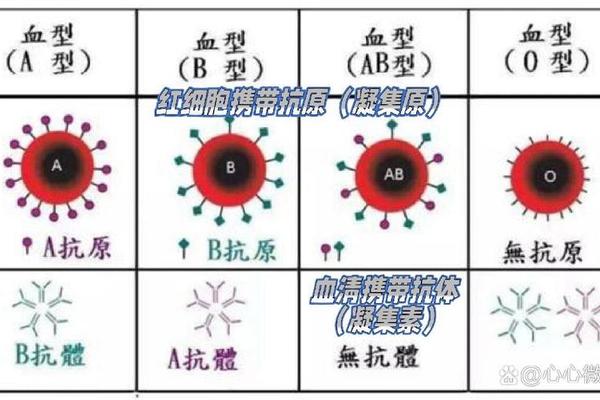

在ABO血型系统中,红细胞膜上的糖蛋白结构决定了抗原特异性。A型血液的红细胞表面携带A抗原,其化学本质是N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接在H抗原骨架上形成的糖链结构。这种抗原的合成由位于9号染色体的ABO基因调控,其编码的糖基转移酶催化特定糖基的添加。值得注意的是,人体血清中天然存在与自身红细胞抗原不冲突的抗体:A型血液的血清含有抗B凝集素,B型血液则含有抗A凝集素,这种“互补缺失”机制保障了自身红细胞的免疫豁免。

AB型血液的特殊性在于其红细胞同时表达A、B两种抗原。这种双重抗原的形成源于ABO基因的共显性表达,当个体从父母分别继承A和B等位基因时,两种糖基转移酶协同作用,使红细胞表面同时呈现完整的A、B抗原结构。与此相对应,AB型血清中既不含有抗A也不含有抗B抗体,这种免疫沉默状态避免了自身红细胞的攻击,也使其成为理论上的“通用受血者”。

A型血与血清A凝集的矛盾现象

常规认知中,A型血液的血清不会攻击自身红细胞。但当实验条件下将A型红细胞与含有抗A抗体的血清(如O型血清)混合时,就会发生凝集反应。这种看似违背免疫耐受原则的现象,实则揭示了输血医学中的关键限制:异源抗体的介入会破坏生理平衡。例如O型血液虽然红细胞缺乏A/B抗原,但其血清同时含有抗A和抗B抗体,若未经处理直接输注给A型受血者,供体血清中的抗A抗体将攻击受体的A型红细胞。

更深层的研究表明,血型抗原的表达具有剂量效应。某些A亚型(如A2型)的红细胞表面抗原密度较低,可能逃逸低效价抗体的识别。这种现象在妊娠过程中尤为关键:当Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,第一胎分娩时脱落的胎儿红细胞抗原可能诱发母体产生IgG型抗体,而这类抗体能够穿透胎盘屏障,在第二胎引发新生儿溶血。这说明抗原-抗体的相互作用不仅取决于存在与否,还与抗原表达强度、抗体类型等参数密切相关。

AB型血的抗原特性与免疫耐受

AB型血液的红细胞犹如携带双重身份标识的“外交官”,其A、B抗原的共存需要精密的免疫调控。研究发现,AB型个体的B淋巴细胞在发育阶段经历了严格的阴性选择,任何对自身抗原敏感的B细胞克隆都会被清除,从而确保成熟B细胞产生的抗体仅针对非己抗原。这种中枢耐受机制与胸腺中T细胞的阴性选择形成协同效应,共同维护免疫系统的自我识别能力。

在临床输血实践中,AB型血液的“万能受血”属性需要严格限定条件。虽然其血清缺乏抗A/抗B抗体,但其他血型系统(如Rh、Kell、Duffy等)的抗原差异仍可能引发溶血反应。例如Rh阴性AB型患者接受Rh阳性血液时,仍可能产生抗D抗体。因此现代输血医学强调“同型输注优先”原则,仅在紧急情况下采用异型输血,且必须通过交叉配血试验验证相容性。

血型鉴定的科学依据与临床实践

血型鉴定的核心在于抗原-抗体的特异性识别。正定型实验通过已知抗A/抗B单克隆抗体检测红细胞抗原,而反定型实验则用标准A/B型红细胞验证血清中的抗体存在。当出现A型红细胞与抗A血清凝集的异常结果时,可能提示冷抗体干扰、获得性B抗原(见于肠道感染)或实验操作失误等多种情况。例如某些微生物的酶类可能修饰红细胞表面糖链,产生类B抗原,导致血型误判。

交叉配血试验通过主侧(供体红细胞+受体血清)和次侧(受体红细胞+供体血清)双重检测,确保输血安全。主侧凝集绝对禁止输血,次侧凝集则需评估抗体效价和临床紧急程度。现代成分输血技术进一步细化这一过程,例如通过洗涤红细胞去除血浆抗体,或使用辐照处理灭活淋巴细胞,这些技术进步显著降低了免疫相关性输血反应的发生率。

未来研究方向与临床应用

随着基因编辑技术的突破,人工改造红细胞抗原的研究正在推进。2021年,中国学者利用CRISPR-Cas9技术成功敲除造血干细胞中的ABO基因,获得通用型O型红细胞,该成果为建立“无差别血库”提供了新思路。针对AB型血液的免疫特性,科学家正在探索其与肿瘤免疫的关系——某些研究发现AB型人群对特定肿瘤抗原的应答存在差异,这可能为个性化免疫治疗开辟新途径。

在临床实践层面,即时血型检测设备的微型化、智能化成为发展趋势。便携式微流控芯片可在10分钟内完成ABO/Rh血型双鉴定,其检测灵敏度达到99.7%,特别适用于灾害医学和战场急救。基于机器学习算法开发的输血风险预测模型,能综合患者血型抗体谱、输血史等300余项参数,实现个体化输血方案的精准制定。

通过对ABO血型系统抗原-抗体相互作用的深入剖析,我们不仅揭示了血液凝集现象的本质规律,更深刻认识到免疫系统维持稳态的精密机制。当前研究正在突破传统血型分类的界限,通过技术创新推动输血医学向更安全、更高效的方向发展。未来,随着合成生物学与纳米技术的融合,人造血液替代品的研发或将彻底改写输血医学的现有范式,而这一切的根基,仍建立在对血型抗原这一生物标记物的透彻理解之上。