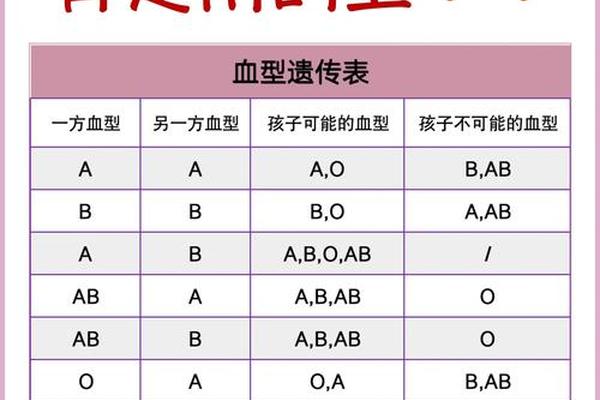

在ABO血型系统中,A型血的遗传遵循显隐性法则。父母双方若均为A型血,其基因型可能为AA(纯合显性)或AO(杂合显性),因此子女的血型存在两种可能性:当父母均为AA型时,子女只能继承A基因,表现为A型血;若父母中至少一方为AO型,则子女有25%的概率继承两个O基因成为O型血。

例如,基因型为AO的父母组合中,子女可能获得的基因组合为AA(25%)、AO(50%)或OO(25%),其中OO对应O型血。这说明A型血父母生育O型血子女的条件是双方必须携带隐性O基因。值得注意的是,临床曾出现父母为A型血却生育AB型子女的罕见案例,这与“顺式-AB”基因突变有关,其发生率约为五十万分之一。这类特殊案例提示,血型遗传的复杂性可能超出传统孟德尔定律的范畴。

二、A与A+血型的本质差异

“A+”血型的表述存在广泛误解。根据ABO血型系统标准分类,A型血仅指红细胞表面存在A抗原,而“A+”实际涉及Rh血型系统,表示A型且Rh阳性。Rh系统独立于ABO系统,由D抗原存在与否决定,与凝血功能、输血兼容性密切相关。

从医学实践角度,A+与A-(Rh阴性)的差异具有重要临床意义:Rh阴性个体接受Rh阳性血液可能引发严重溶血反应,而Rh阳性者可安全接受同型血液。数据显示,中国汉族人群中Rh阴性比例仅0.3%-0.5%,这使得A-型成为稀有血型,需建立特殊血液储备体系。需要特别指出的是,部分网络资料将“A+”错误解释为携带B抗原的AB型血,这种观点违背了ABO血型系统的基本原理,系对血型分类系统的混淆。

三、血型系统的多维医学价值

血型研究已超越输血医学范畴,在疾病易感性领域展现新价值。全基因组关联分析发现,A型血人群胃癌发病率较其他血型高20%,可能与幽门螺旋杆菌易感性相关。而O型血个体罹患心血管疾病的风险降低23%,这可能与vWF因子水平较低有关。这些发现为个性化医疗提供了新的生物标志物。

在法医学领域,血型作为稳定的遗传标记,在亲子鉴定中仍具应用价值。例如父母均为O型血则子女不可能出现AB型,这种排除法准确率可达99.9%。但随着DNA指纹技术的发展,血型鉴定已从主导技术转变为辅助手段,其价值更多体现在初筛和方向指引。

四、现存争议与研究展望

关于血型与性格的关联假说,目前缺乏严谨科学证据。日本学者提出的“血型人格论”在心理学界备受争议,双盲实验显示相关性与随机概率无显著差异。这类文化现象反映了公众对遗传学的认知需求与科学传播之间的鸿沟。

未来研究应聚焦两个方向:一是探索血型抗原与免疫微环境的相互作用机制,特别是在肿瘤免疫治疗中的潜在价值;二是完善稀有血型全球联网系统,利用区块链技术建立实时血液资源调配网络。2024年我国启动的“红细胞抗原组计划”拟绘制完整血型蛋白图谱,这或将推动输血医学进入精准时代。

血型系统的双重分类标准(ABO与Rh)构成了现代输血医学的基石,其遗传规律诠释了生命密码的精妙。正确理解A型血的遗传可能性和Rh系统的临床意义,不仅是医学常识的普及需求,更是保障医疗安全的关键。针对当前存在的认知误区,建议医疗机构加强科普教育,在血型检测报告中增加遗传学注释,同时科研机构应持续推进血型蛋白质组学研究,为精准医疗开辟新路径。