血液的遗传密码中,Rh阴性血型因其稀有性被称为“熊猫血”,而A型Rh阴性血型(简称A阴性血型)作为其中的特殊分支,在医学安全、健康管理和生殖健康领域都呈现出独特的生物学特性。这种血型在汉族人群中仅占0.3%,其抗原组合既包含了A型红细胞表面的A抗原,又缺失了Rh系统的D抗原,这种双重属性使其在临床实践中既面临挑战,也展现出独特的生物学优势。

一、输血安全与医疗风险并存

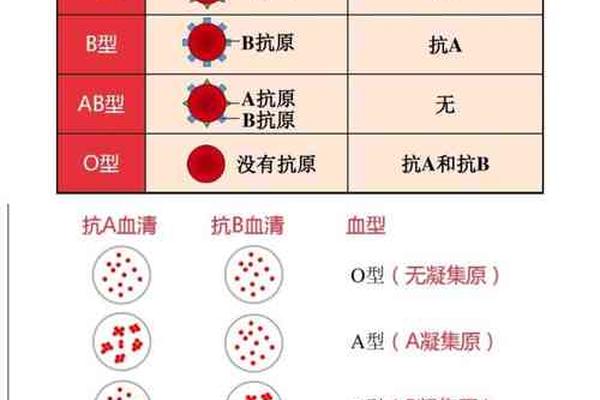

A阴性血型在输血治疗中呈现出明显的双刃剑特征。其优势在于红细胞表面仅携带A抗原,不含B抗原,因此在接受A型或O型血液时引发急性溶血反应的风险较低。但Rh阴性属性的叠加使其医疗风险倍增——患者只能接受Rh阴性血液,而我国Rh阴性血库储备量常年不足总库存的0.5%。当遭遇紧急大出血时,这种血型兼容性限制可能导致救治延误。临床案例显示,山东某医院曾为寻找适配的A型Rh阴性ccDEe亚型血液,不得不在国际范围内调配资源。

从免疫学角度分析,A阴性血型人群初次接触Rh阳性血液时,虽不会立即发生排斥,但会刺激免疫系统产生抗D抗体。这种致敏过程具有终身记忆性,使得二次接触Rh阳性血液时可能引发致命性溶血反应。医疗机构对这类患者的输血管理需遵循“自体输血优先、同型输注次之、配合性输注兜底”的三级预案。

二、健康风险的独特图谱

流行病学研究揭示了A阴性血型的特殊疾病易感性。在消化系统疾病方面,A型血人群因胃酸分泌量较其他血型少20%-30%,胃癌发病风险比O型血高出38%,而Rh阴性属性可能加剧这种风险。台湾地区长达十年的队列研究显示,A型血人群的消化道肿瘤发生率显著高于其他血型,这可能与ABO抗原影响细胞增殖通路有关。

心血管健康方面,A型血的高纤维蛋白原水平导致血液黏稠度增加,结合Rh阴性人群血小板聚集活性较高的特点,使得这类人群心梗风险较普通人群提升5%-15%。但矛盾的是,O型血普遍存在的血管性血友病因子缺乏问题在A阴性血型中较少见,这为其提供了某种程度的出血性疾病保护。

三、生殖健康的特殊挑战

对于育龄期女性,A阴性血型带来的母婴血型不合风险需要特别关注。当Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘屏障进入母体,刺激产生抗D抗体。这种致敏过程在首次妊娠中发生率约为8%-9%,而二次妊娠时抗体产生速度加快10倍。北京某三甲医院的数据显示,未进行抗D免疫球蛋白预防的Rh阴性孕妇,新生儿溶血病发生率可达17%。

现代产科通过抗体效价监测和抗D球蛋白注射已将风险控制在1%以下。值得注意的是,“外祖母学说”提示,若孕妇自身母亲为Rh阳性,可能在胎儿期就已致敏,这种情况下初胎即可能发病。因此建议A阴性血型女性在孕前就进行抗体筛查,并在孕28周起定期监测抗体水平。

四、社会支持系统的特殊需求

建立区域性稀有血型互助网络成为医疗管理的重要课题。深圳血液中心的实践表明,通过建立动态更新的A阴性血型志愿者档案,配合冰冻红细胞保存技术,可将应急供血响应时间缩短至72小时。个人层面的健康管理则需要双轨并进:既要遵循A型血人群的饮食建议(如减少红肉摄入),又要兼顾Rh阴性人群的免疫特点(如避免接触致敏原)。

从公共卫生角度,推进基因检测技术普及有助于提前识别新生儿血型。上海儿童医学中心的研究表明,通过脐带血进行ABO和Rh联合检测,可使99.2%的新生儿在出生当日即明确血型信息,这对A阴性血型婴儿的长期健康管理具有重要价值。

A阴性血型作为遗传学上的特殊组合,其生物学特性既塑造了独特的健康风险谱,也提出了精准医疗的新课题。当前研究证实,通过加强产前抗体监测、完善血库储备体系、推广个体化健康管理,可有效化解其医学风险。未来研究应聚焦于ABO-Rh复合抗原的相互作用机制,以及基因编辑技术在稀有血型转换中的应用前景,为这类特殊人群构建更完备的生命保障网络。