人类对血型遗传规律的探索贯穿了整个现代医学发展史,ABO血型系统作为最具代表性的分类标准,其遗传机制既遵循经典孟德尔定律,又因基因表达的复杂性衍生出诸多特殊现象。当父母血型分别为A型和O型时,生物学规律指向后代可能出现A型或O型两种结果,但现实案例中偶尔出现的"异常"现象,往往引发公众对亲子关系甚至医学原理的质疑。本文将系统解析这一遗传现象的生物学基础、临床意义及社会认知误区,为理解血型遗传提供多维视角。

遗传机制解析

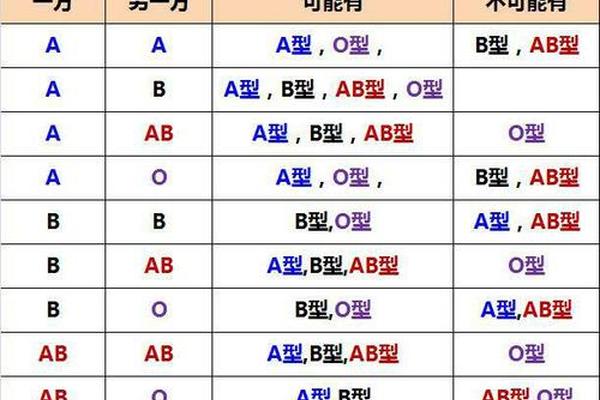

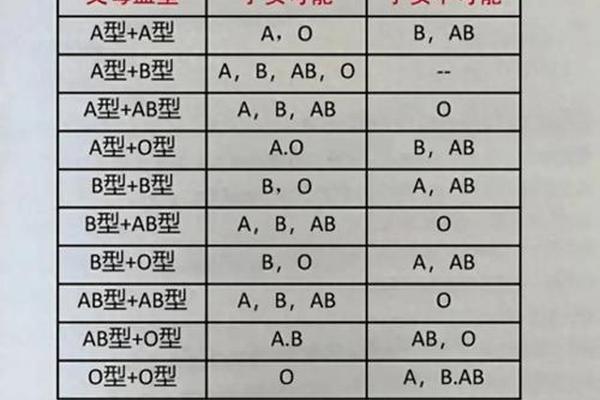

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定。A型血个体的基因型可能是IAIA(纯合显性)或IAi(杂合显性),而O型血必定为ii(隐性纯合)。当A型(IAi)与O型(ii)结合时,子代将从父母处各获得一个等位基因:A型父/母可传递IA或i,O型父/母只能传递i。因此子代可能的基因组合为IAi(A型)或ii(O型),概率各占50%。

这种显隐性遗传规律在群体层面具有统计学意义。日本学者山本等通过基因测序证实,IA基因编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶可将H抗原转化为A抗原,而i基因因碱基缺失导致酶活性丧失,无法合成A/B抗原。这从分子层面解释了为何O型血个体红细胞表面缺乏A/B抗原。

特殊遗传现象

常规遗传规律之外,存在两种特殊机制可能改变表型表达。首先是孟买血型(hh型),这类个体因缺乏H抗原前体物质,即便携带IA/IB基因也无法合成A/B抗原,表现为"伪O型"。例如父母分别为B型(IBi)和O型(ii),若母亲实际为孟买血型(hhi),子代可能通过遗传IA基因表现出A型特征,这与常规遗传预测产生偏差。

其次是顺式AB现象,这种罕见遗传变异(发生率约1/50万)使得AB型个体将IA和IB基因同时传递给子代。当父母为AB型(顺式AB)和O型时,子代可能意外出现AB型,该现象曾引发多起亲子鉴定纠纷。2019年我国学者在《中华医学遗传学杂志》报道的案例显示,此类特殊遗传需通过基因测序才能准确识别。

医学实践意义

在临床输血领域,A型与O型的遗传组合具有特殊价值。O型作为"万能供血者"虽可向A型输血,但需注意抗-A抗体的稀释效应。研究显示,当输血量超过800ml时,供血者血清中的抗-A抗体可能引发受血者红细胞轻微溶血,因此现代输血医学更强调同型输注原则。

新生儿溶血病的预防也与此密切相关。若O型母亲孕育A型胎儿,母体产生的IgG型抗-A抗体可透过胎盘引发溶血,发生率达20%。上海交通大学附属新华医院2022年的队列研究表明,通过孕中期抗体效价监测联合中药干预,可将中重度溶血发生率降低至3.2%。

社会认知误区

公众对血型遗传存在三大认知偏差:其一,将血型作为唯一亲子判定标准。实际上,我国《亲子鉴定技术规范》明确指出,ABO血型系统仅能排除亲子关系而无法确认。其二,忽视基因表达的时空特异性。造血干细胞移植后可能产生短暂"嵌合型"血型,南京医科大学附属儿童医院曾报告白血病患儿接受O型供体移植后,出现血型转换的特殊案例。

其三,对特殊遗传机制的误解。2023年广东某家庭因B型父亲与O型母亲生出AB型子代引发婚姻危机,后经基因检测证实为罕见的顺式AB遗传。此类事件凸显科普教育的重要性,美国血库协会建议医疗机构在发放血型报告时附加遗传咨询说明。

未来研究方向

当前研究热点集中于基因编辑技术在血型转换中的应用。CRISPR-Cas9系统已在小鼠模型实现B型向O型的定向编辑,但人类应用仍存在嵌合体形成风险。单细胞测序技术为解析血型基因表达异质性提供新工具,2024年《自然·遗传学》刊文揭示,同一AB型个体不同造血祖细胞的抗原表达强度存在10倍差异。

在法医学领域,建立中国人群血型基因数据库成为迫切需求。复旦大学联合国家卫健委正在构建包含58个民族、10万例样本的ABO基因多态性图谱,该项目将提高亲子鉴定和犯罪侦查的准确性。

综观血型遗传的生物学本质与社会应用,A型与O型结合的遗传规律既遵循经典理论,又因生命系统的复杂性衍生出特殊现象。这些发现不仅深化了人类对遗传本质的理解,更推动着临床医学、法证科学等领域的进步。建议公众在遇到"非常规"血型遗传时,优先寻求专业基因检测而非主观臆断,同时期待新一代分子诊断技术能为血型研究开启更精准的认知维度。