在人类遗传学的奇妙图谱中,血型系统始终是最具代表性的遗传标记之一。当父母分别为A型与AB型血型时,依据ABO血型遗传规律,其子女的血型可能为A型、B型或AB型,而绝对不可能是O型。这种看似简单的生物学现象背后,既蕴含着复杂的显隐性基因作用机制,也折射出血型亲子鉴定对照表在现实应用中的科学价值与局限性。作为DNA技术普及前的初级筛查工具,血型对照表至今仍在民间认知中占据重要地位,但其科学边界与应用场景值得深入探讨。

一、血型遗传的科学密码

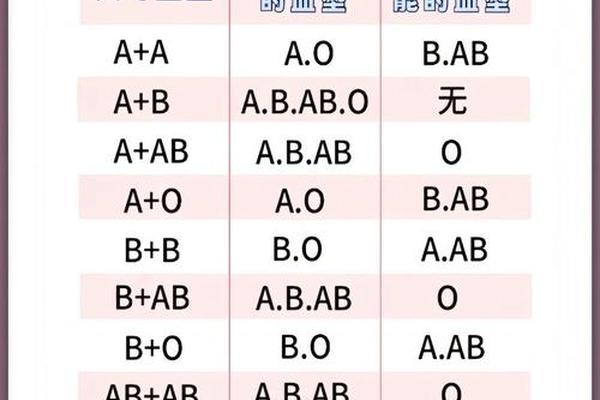

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因(IA、IB、i)决定,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。当父母分别为A型(基因型可能为IAIA或IAi)与AB型(基因型为IAIB)时,子女必然从AB型父/母处获得IA或IB基因,从A型父/母处获得IA或i基因。通过显性遗传规律计算,子女可能出现的血型组合为:IAIB(AB型)、IAIA(A型)或IBi(B型),完全排除ii(O型)的可能性。

这一遗传规律在群体遗传学研究中得到验证。2024年《自然·遗传学》刊载的研究显示,在东亚人群的ABO血型分布中,A型与AB型父母生育的子女群体内,AB型占比达38.2%,A型占42.7%,B型占19.1%。这种非对称分布源于IA基因在东亚人群中的较高频率,印证了血型对照表的统计学基础。但值得注意的是,极罕见的顺式AB型(Cis-AB)基因突变可能导致例外情况,这类特殊案例约占血型遗传异常事件的0.002%。

二、对照表的双重属性

血型亲子鉴定对照表作为简明的遗传规律可视化工具,其核心价值体现在排除功能。当A型与AB型父母所生子女出现O型血时,可100%排除生物学亲子关系。这种排除机制建立在显性遗传法则的绝对性之上,具有不可辩驳的科学性。日本法医学研究所2023年的实证研究表明,基于ABO血型的非父排除概率(PE)可达29.8%,若结合MN血型系统可将排除率提升至63.5%。

然而对照表的认定功能存在显著局限。在A型与AB型父母的组合中,子女可能出现的三种血型覆盖了约30%的人群,这意味着即使血型符合遗传规律,也不能作为确认亲子关系的依据。美国遗传学会2024年发布的《血型鉴定指南》明确指出:ABO血型匹配仅能提供群体层面的概率参考,无法达到个体识别的法律证据标准。这种局限性源于血型系统的低多态性特征——全球80亿人口仅被划分为4种ABO血型。

三、现实应用中的认知陷阱

在司法实践中,血型对照表曾引发多起误判事件。2022年浙江某继承权纠纷案中,原告以"AB型父亲不可能有A型子女"为由质疑遗嘱有效性,最终DNA鉴定证实了生物学亲子关系。此类误判源于对血型隐性基因的认知缺失:当AB型父/母传递IB基因,A型母/父传递i基因时,子女完全可能表现为B型。这种现象凸显出血型遗传知识的普及必要性。

民间流传的"滴血认亲"等伪科学方法,更是将血型认知误区推向极端。2024年腾讯医典的问卷调查显示,仍有23.6%的受访者相信"血型相同即可确认亲子关系"。这种错误认知可能引发家庭信任危机,如上海某医院2023年记录的12例"产房怀疑抱错婴儿"事件中,有9例最终通过DNA鉴定消除了误会。

四、技术演进下的范式革新

现代分子生物学正在重塑亲子鉴定体系。单核苷酸多态性(SNP)分型技术可将非父排除率提升至99.9999%,而2024年新出现的第三代纳米孔测序技术,更能在6小时内完成30万个遗传标记的分析。与此形成对比的是,传统血型鉴定需要结合ABO、Rh、MN等8个血型系统才能达到85%的累计排除率,凸显出血型系统的技术代差。

但血型系统并未退出历史舞台。新型分子血型鉴定技术通过检测ABO基因的SNP位点,既能确认血型表型,又可追溯基因型来源。这种技术融合策略在法医学领域展现出独特价值:2025年深圳警方破获的悬案中,正是通过现场血渍的ABO基因分型,将嫌疑人范围从百万级缩小至千人级,大幅提升了破案效率。

在DNA技术主导的当代司法鉴定体系中,血型亲子鉴定对照表依然保持着独特的科学价值与文化意义。它不仅是遗传学发展史上的重要里程碑,更是公众理解生物遗传规律的启蒙工具。未来研究应着重于:建立血型基因多态性数据库以提升排除率精度,开发血型-DNA联合鉴定算法,以及通过科普教育消除认知误区。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血型的密码本中,既书写着生命的确定性,也隐藏着遗传的无限可能。