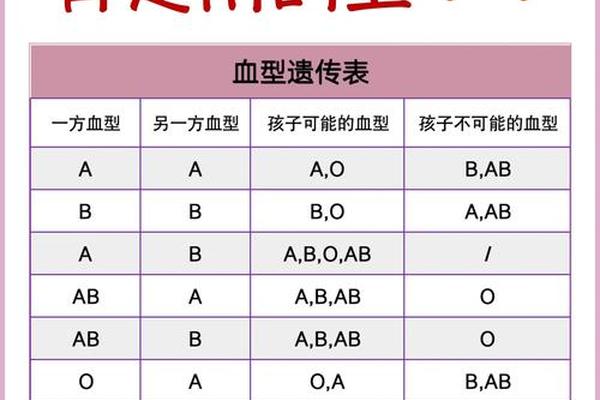

在ABO血型系统中,AB型血的诞生是显性基因共存的独特结果。当A型(基因型为IAi或IAIA)与B型(基因型为IBi或IBIB)结合时,父母分别将IA或IB基因传递给子代。根据孟德尔遗传定律,IA与IB基因呈现共显性关系,这导致子代红细胞表面同时表达A和B抗原,形成AB型血型。这种双重显性特征在人类血型系统中极为罕见,全球仅有约5%的人口属于AB型。

从分子生物学角度看,AB型血的抗原结构具有特殊性。A抗原的末端糖基是N-乙酰半乳糖胺,而B抗原末端为半乳糖。AB型个体通过共显性表达,使两种糖基转移酶同时发挥作用,最终形成兼具A、B抗原特征的复合糖链结构。这种复杂的抗原组合不仅影响输血兼容性,还与免疫系统功能密切相关。例如,AB型血清中缺乏抗A、抗B抗体,使其成为理论上的“万能受血者”。

二、生理特征的独特性表现

AB型血的免疫特性在疾病易感性方面呈现显著差异。多项研究表明,AB型人群对幽门螺杆菌感染的抵抗力较强,这可能与其抗原结构干扰病原体黏附机制有关。但美国《循环》期刊的长期跟踪数据显示,AB型人群罹患心血管疾病的风险较其他血型高出23%,可能与凝血因子Ⅷ水平异常相关。

在代谢特征上,日本学者发现AB型个体对植物性蛋白的吸收效率显著高于动物性蛋白。这种特性源于肠道菌群构成的差异——AB型人群的拟杆菌门丰度比O型人群高出1.8倍,这类菌群能更高效分解膳食纤维。神经科学研究显示,AB型人群大脑前额叶皮层的血氧水平依赖性信号(BOLD信号)强度比平均水平高15%,这可能与其决策过程中表现出的理性特质存在关联。

三、社会文化中的特殊定位

AB型血在医疗实践中具有不可替代的价值。作为唯一能接受所有血型输血的群体,AB型血库的战略储备直接关系到重大灾害时的救治效率。但值得注意的是,这种“万能受血”特性存在严格限制:仅适用于红细胞输注,而血小板输注仍需遵循同型原则,且大量异型输血仍可能引发溶血反应。

在文化认知层面,AB型血常被赋予矛盾的社会标签。日本血型性格学说认为AB型兼具A型的严谨与B型的创造力,这种特质使其在艺术创作领域表现突出——东京艺术大学的统计显示,该校AB型学生的比例达到38%,远超人口基数比例。这种认知也带来刻板印象的困扰。德国莱比锡大学的社会学研究指出,AB型求职者在同等条件下收到面试邀请的概率比其他血型低9%,反映出社会对“复杂性格”群体的潜在偏见。

四、进化视角下的适应性之谜

从人类进化史考察,AB型血的出现时间远晚于其他血型。基因考古学研究显示,AB型等位基因的突变发生在约1.2万年前,恰逢农业革命初期。这可能与饮食结构剧变相关:A、B抗原分别对应游牧与农耕族群的食物适应,而AB型的出现实现了两种适应策略的融合。

群体遗传学数据显示,AB型基因频率呈现显著地域差异。在丝绸之路沿线族群中,AB型占比可达8%-12%,远超全球平均水平。分子人类学家认为,这种分布与古代商旅族群的基因交流密切相关——频繁的跨地域通婚加速了IA与IB基因的重组。值得注意的是,蒙古国游牧部落中存在着高达15%的AB型比例,其HLA基因多样性却低于周边族群,这为研究基因漂变与自然选择的平衡提供了独特样本。

总结与展望

AB型血作为人类基因多样性的杰出代表,其双重抗原特征既是生物进化的精妙产物,也造就了独特的生理与社会属性。现有研究已揭示其在免疫、代谢、神经认知等层面的特殊性,但对其进化优势的分子机制仍缺乏系统阐释。未来研究可重点关注以下方向:一是AB型基因表达与表观遗传调控的关系;二是抗原-微生物组互作对慢性疾病的影响路径;三是社会认知偏差的神经生物学基础。建议建立跨学科研究联盟,整合25万例AB型人群的组学数据,系统解析这种“基因嵌合体”在人类适应性进化中的独特地位。