血液作为生命的载体,其复杂性和精密性体现在ABO血型系统的抗原-抗体反应机制中。当血型检测中发现抗A抗体时,是否意味着个体不可能是A型血?这一问题的答案不仅关系到医学检测的准确性,更涉及ABO血型天然抗体的本质特征。这类抗体无需外界抗原刺激即可天然存在,其形成机制与临床意义构成了免疫学和输血医学的重要基础。

一、血型检测的基本原理

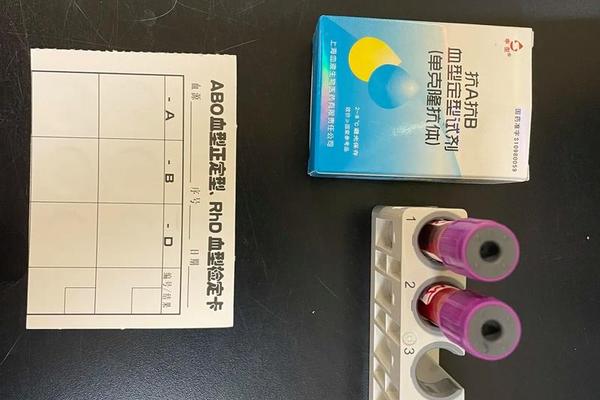

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血清中抗体的对应关系。根据抗原类型,人类被划分为A型(含A抗原)、B型(含B抗原)、AB型(含A和B抗原)及O型(无A/B抗原)。正向血型鉴定通过抗A、抗B抗体与红细胞的凝集反应确定抗原类型:若红细胞与抗A抗体凝集则为A型,与抗B凝集则为B型,均不凝集则为O型。反向鉴定则通过检测血清中的抗体类型,例如A型血个体的血清中仅含抗B抗体,B型血仅含抗A抗体,O型血同时含有抗A和抗B抗体,而AB型血不含这两种抗体。

检测过程中,正向与反向结果的互证至关重要。例如,当正向鉴定显示无A抗原(O型或B型),反向鉴定若发现血清中含抗A抗体,则可进一步确认个体为B型或O型。这种双重验证机制能有效避免因抗原表达弱或实验误差导致的误判。值得注意的是,某些亚型(如A2型)可能因抗原表达差异影响检测结果,因此需结合分子生物学技术进行精准分型。

二、天然抗体的定义与特性

ABO血型天然抗体是无需输血、妊娠等免疫刺激即可存在于血清中的免疫球蛋白,其形成机制与人类进化中的环境适应相关。研究发现,这类抗体主要由IgM构成,分子量较大(约900 kDa),具有五聚体结构,能在盐水介质中直接引起红细胞凝集。其产生可能与环境中广泛存在的细菌、植物多糖等物质相关,这些物质与A/B抗原有相似表位,通过交叉免疫刺激诱导抗体生成。

与免疫抗体(如IgG)相比,天然抗体具有显著差异:IgM不能通过胎盘屏障,因此母婴ABO血型不合时,天然抗体不会引发胎儿溶血;而IgG类免疫抗体则可能穿越胎盘,导致新生儿溶血病。天然抗体的效价随年龄波动,出生后3-6个月开始出现,青春期达高峰,老年期逐渐降低,这种动态变化反映了免疫系统的成熟与衰老过程。

三、抗A抗体与血型排除的逻辑关系

从免疫学规律来看,个体血清中不会存在针对自身红细胞抗原的抗体。检测到抗A抗体可直接排除A型和AB型血的可能。这一原则源于Landsteiner规则:A型血仅含抗B抗体,B型血含抗A抗体,AB型血无抗A/B抗体,O型血则同时含有两种抗体。例如,某次检测中若正向鉴定显示红细胞无A抗原,反向鉴定血清含抗A抗体,则个体必为B型或O型。

临床实践中需警惕例外情况。某些疾病(如白血病)可能导致抗原表达减弱,形成“获得性B抗原”现象,此时需通过吸收放散试验验证。孟买血型个体因缺乏H抗原前体,其红细胞不表达ABO抗原,但血清中含抗H抗体,可能干扰常规检测。复杂病例需结合基因检测(如PCR分析ABO基因型)进行最终确认。

四、临床实践中的核心价值

在输血医学中,抗A抗体的准确识别关乎生命安危。若将含抗A抗体的血液(如B型或O型)误输给A型患者,会引发抗原-抗体复合物激活补体系统,导致红细胞破裂、血红蛋白尿、急性肾衰竭等溶血反应。据统计,ABO血型不合输血致死率可达40%,这凸显了正反定型双重验证的必要性。

在围产期医学领域,O型血孕妇若携带高效价抗A抗体(IgG类),可能通过胎盘攻击A型胎儿红细胞,引发新生儿溶血病。此时需通过抗体效价监测(如1:32为临界值)及产前干预(如免疫球蛋白注射)降低风险。值得注意的是,ABO溶血症状通常较Rh溶血轻,这与天然抗体以IgM为主、难以通过胎盘的特性密切相关。

ABO血型系统中抗A抗体的检测是排除A型血的直接依据,这一结论建立在抗原-抗体的免疫排斥规律之上。天然抗体作为人类进化形成的免疫屏障,其IgM特性既提供了基础防御功能,又避免了不必要的病理损伤。随着分子诊断技术的发展,基因测序、微柱凝胶法等新方法正在提升血型检测的精准度。未来研究可进一步探索天然抗体的表位识别机制,以及其在自身免疫疾病中的作用,为精准医疗开辟新路径。临床工作者需持续更新知识体系,在传统血清学与分子生物学技术间构建协同诊断模式,以应对日益复杂的血型鉴定挑战。