在ABO血型系统中,AB型被称为“万能受血者”,因其红细胞同时携带A和B抗原,血清中不含抗A或抗B抗体,理论上可接受所有血型的红细胞输入。这种“万能性”存在严格限制:在常规输血中,医学界始终坚持同型输血原则,即AB型患者应优先输入AB型血液,仅在紧急情况下且缺乏同型血时,才考虑少量输入A型、B型或O型红细胞。例如,A型血液的红细胞携带A抗原,虽然AB型患者血清中不含抗A抗体,不会引发溶血反应,但若输入含有抗B抗体的A型血浆,仍可能因其他血型系统的抗原差异导致风险。现代临床输血前必须进行交叉配血试验,确保供血者与受血者的红细胞和血清均无凝集反应。

值得注意的是,O型血曾被视为“万能供血者”,但其血浆中含有抗A和抗B抗体,若大量输入非O型受血者体内,可能引发致命性溶血反应。同理,AB型血液虽可作为受血者的安全选择,但其血浆中不含抗体,若作为供血者输入其他血型,会导致受血者血清中的抗体攻击AB型红细胞,因此AB型仅能捐献给同型患者。这种复杂的免疫学机制揭示了血型系统的科学本质——它不仅是遗传标记,更关乎生命安全的生物学屏障。

二、AB血型的遗传特性与生理特征

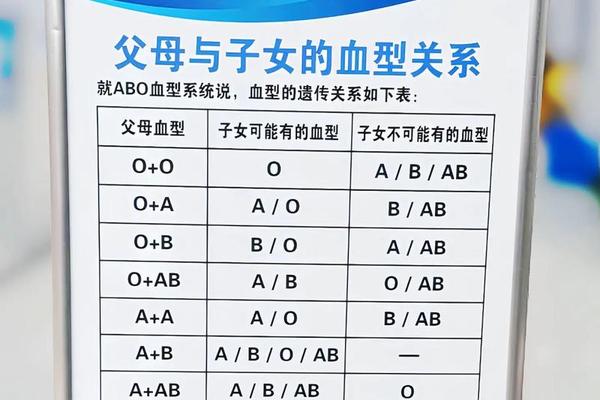

AB血型的形成由基因显性共表达决定。个体从父母分别继承A(IA)和B(IB)等位基因时,红细胞表面同时合成A、B抗原,而O型(i)基因则为隐性。这种遗传特性使得AB型在全球人口中占比最低(约4%-5%),其稀有性常引发公众对其生理特征的猜测。例如,部分流行文化中认为AB型人群具有独特的外貌特征,甚至将“长相可爱”或“容貌出众”与血型关联。

科学界明确指出:血型由红细胞抗原决定,与外貌、性格等表型无直接关联。日本学者绳田健悟对1万余人进行的大规模统计显示,血型与面部特征、体型等生理指标无显著相关性。中国医学科学院的研究也证实,外貌主要受遗传基因(如骨骼结构、皮肤色素沉着相关基因)及环境因素(如营养、生活习惯)影响,与ABO抗原表达无关。所谓的“AB型容貌优势”更多是社会文化建构的产物,类似于星座或属相的刻板印象。

三、社会认知误区与科学纠偏

血型迷信在东亚文化中尤为盛行。日本自1920年代起,便出现将AB型描述为“理性与感性并存”的伪科学理论,进而衍生出对外貌的牵强附会。这种观念通过媒体传播,逐渐形成“AB型人群面容清秀”“五官比例优越”等缺乏实证的刻板印象。值得注意的是,此类说法常与商业营销结合,例如化妆品行业推出“血型定制护肤品”,进一步强化公众误解。

科学界对此持续进行批判性研究。台湾学者对2681人的调查显示,不同血型群体的面部吸引力评分无统计学差异。瑞典隆德大学的分子人类学研究则表明,决定外貌的基因(如PAX3、MC1R等)位于与ABO基因不同的染色体区域,两者在遗传过程中独立分离。这些研究彻底否定了血型决定外貌的假设,强调应以分子生物学证据取代文化偏见。

四、未来研究方向与公众教育建议

针对血型相关的科学传播,建议从三方面推进:加强基础医学教育,通过可视化模型展示抗原-抗体反应机制,帮助公众理解输血安全的生物学基础;开展跨文化研究,分析血型迷信的社会心理根源,例如日本战后社会对简化分类的需求如何催生血型性格理论;利用大数据技术进行长期追踪,例如建立血型与生理指标的关联数据库,以彻底消除公众对血型功能的认知偏差。

在临床实践层面,需进一步优化紧急输血协议。例如,开发快速检测ABO亚型(如A1、A2)和Rh因子的便携设备,减少异型输血风险。推广成分输血技术,通过洗涤红细胞去除血浆抗体,在保障安全的前提下拓展血源利用效率。

AB血型的输血兼容性体现着免疫学的精密平衡,而其与外貌的虚假关联则揭示了科学理性与社会认知间的鸿沟。现代医学已明确:血液的安全输注依赖严格的抗原匹配,而容貌特征的形成是复杂多基因与环境互作的结果。破除血型迷信,不仅需要学术界持续产出高质量证据,更需媒体、教育机构与医疗系统协同构建科学传播网络,使公众在生命认知领域实现从“文化想象”到“生物真相”的跨越。未来研究可深入探索血型抗原在非输血领域的生理功能(如肠道菌群调节),让这一百年发现真正回归科学本位。