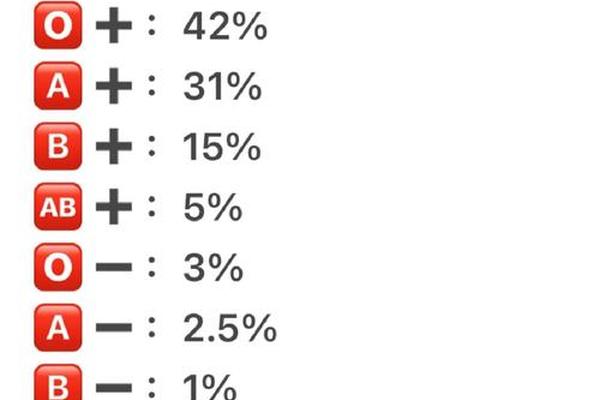

血液中流淌的抗原决定了人类ABO血型系统的多样性,其中A型作为全球第二大常见血型,占全球人口的27%-34%。然而鲜为人知的是,A型内部存在复杂的亚型分化,如A1、A2、A3等,这些亚型的稀有程度差异显著,部分甚至低于百万分之一。这种生物学现象的根源既包含基因层面的演化逻辑,也涉及临床医学中的检测挑战。

基因编码的生物学基础

ABO血型的形成由9号染色体上的基因决定,A型基因通过编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,将H抗原转化为A抗原。值得注意的是,A型并非单一基因表达的结果,其显性基因型包含AA和AO两种形式,隐性O基因的存在使得A型父母可能生出O型后代。这种遗传规律在东亚尤为明显,例如中国汉族人群中A型占比约27%,其中AO基因型占主导。

基因突变是亚型产生的关键机制。例如A1和A2亚型的差异源于糖基转移酶活性的不同:A1型可同时合成A和A1抗原,而A2型仅能生成A抗原且数量显著减少。更罕见的Ax、A3等亚型则与基因外显子突变相关,导致抗原表达微弱甚至无法检测。这些变异如同生物进化中的随机试错,既可能因环境选择压力保留,也可能因功能缺陷逐渐消失。

亚型谱系的分类与分布

A型亚型可划分为强表达型(如A1)和弱表达型(如A2、A3)两大类。A1型占全球A型人群的90%以上,其红细胞携带超过80万个A抗原;而A2型抗原数量骤降至24-29万,且缺乏A1特异性抗原。这种差异导致A2型在常规血型检测中易被误判为O型或B型,中国汉族人群中A2型仅占A型总人口的0.15%,其稀有性堪比Rh阴性血。

超稀有亚型的发现常突破现有认知。2023年陕西发现的cisAB血型即属此类,该基因型在ABO系统内同时携带A、B抗原片段,全球数据库此前未见相同序列记录。类似的还有Aend亚型,其唾液分泌物中仅含H抗原而无A物质,血清中却存在抗A1抗体,这类特殊表现对输血安全构成潜在威胁。统计显示,Ax、Am等亚型在人群中的出现概率低于十万分之一,部分类型甚至需分子生物学检测才能确认。

稀有性的临床与社会意义

亚型误判可能引发严重医疗事故。A2型血清中的抗A1抗体若与A1型红细胞接触,会触发凝集反应。2019年山东某医院曾报告一例O型供血者实为A2亚型的案例,其血液输注导致受血者出现溶血反应。为此,WHO建议对献血者增加植物凝集素试验,通过双花扁豆提取物特异性识别A1抗原。

建立稀有血型数据库已成公共卫生要务。中国自2012年起陆续发现30余例cisAB型,这些个体的基因序列被录入NCBI数据库,为全球研究者提供参考。对于Ael、Ay等极稀有亚型携带者,医学界建议其定期进行自体血液冷冻保存,尽管成本高达单次储存万元,但可规避紧急输血时的配型风险。

生命密码的未解之谜

现有研究对亚型形成机制的阐释仍存空白。例如A3亚型表现出的"混合视野凝集"现象,提示其红细胞可能存在抗原表达嵌合,这是否与体细胞突变有关尚待探究。基因编辑技术的突破为人工构建亚型模型提供可能,2022年日本学者利用CRISPR技术成功复现Ax型抗原特征,揭示其与GDP-岩藻糖转运蛋白缺陷的相关性。

群体遗传学研究揭示环境选择压力对血型分布的影响。统计显示,A型在欧亚大陆的分布与古代游牧民族迁徙路线高度重合,这可能与特定病原体(如天花)的选择性免疫优势相关。而A2亚型在非洲的高频率(约10%),暗示其或与疟疾抗性存在关联,这一假说仍需分子流行病学证据支持。

从常见的A1到稀有的Ael,A型血的多样性既是生命演化的微观缩影,也是临床医学的实践挑战。随着单细胞测序技术的发展,未来或可建立百万级亚型数据库,实现输血医学的精准化。对于普通个体而言,了解自身血型的亚型特征,不仅关乎医疗安全,更是解码生命奥秘的一把钥匙。在基因与环境的永恒对话中,每一滴血液都在诉说着人类适应自然的智慧篇章。