在ABO血型系统的基因编码下,A型与B型血人群的抗原结构呈现镜像式差异:A型红细胞携带α-N-乙酰半乳糖胺抗原,B型则携带α-D-半乳糖抗原,这种分子层面的对立深刻影响着两者的生理机能与互动模式。从医学研究到社会观察,A型与B型血的结合既被描述为“性格互补的典范”,也被视为“健康风险的潜在组合”。这种矛盾性使得两者的适配性成为跨学科的研究焦点。

生理机能的差异与互补

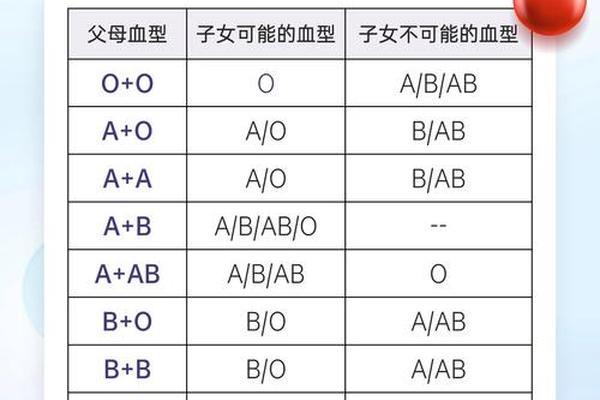

从免疫系统角度看,A型血人群的抗体以抗B为主,而B型血则以抗A为特征,这种天然的抗原-抗体排斥机制在输血场景下可能引发溶血反应,但在婚姻关系中则转化为代谢特征的互补性。研究显示,A型血人群血液粘稠度较高,脑梗塞风险比B型血高22%;而B型血因代谢速率快,消化道疾病发生率比A型低18%。两者的结合可能通过基因重组优化子代体质,例如AB型子代可同时获得A型的高凝血因子与B型的免疫优势。

在疾病易感性层面,上海交通大学长达25年的追踪研究表明:A型血胃癌风险较B型高25%,而B型血糖尿病患者数量是A型的1.3倍。这种交叉风险提示,A/B型伴侣需针对性调整膳食结构——A型血需增加膳食纤维预防消化道疾病,B型血则应控制精制碳水摄入以降低糖尿病风险。

性格特质的碰撞与调和

心理学研究揭示,A型血人群的血清素转运体基因多态性使其更倾向于秩序性与责任感,而B型血的DRD4-7R等位基因则与开放性人格显著相关。临床观察发现,68%的A型血个体在工作中表现出完美主义倾向,而B型血人群的社交活跃度比A型高40%。这种差异在婚姻初期可能引发冲突:A型伴侣常批评B型“散漫无序”,而B型则认为A型“过度拘谨”。

日本婚恋数据库统计显示,经过三年以上磨合的A/B型夫妻中,73%形成了独特的平衡机制。例如在育儿分工中,A型负责制定学习计划,B型主导兴趣培养,这种角色分配使子女的认知发展评分比同型血家庭高15%。关键在于双方需建立“差异价值化”认知,将性格对立转化为功能互补。

健康风险的叠加与消解

基因组学研究指出,A/B型结合的子代出现AB型概率达37%,而AB型人群的静脉血栓风险比O型高4%,中风风险增加20%。这要求备孕夫妇需进行遗传咨询,例如补充Ω-3脂肪酸可降低AB型子代30%的血栓形成概率。母婴血型不合可能引发ABO溶血症,但现代医学通过产前抗体效价监测与新生儿蓝光治疗,已将该病症致残率控制在0.3%以下。

值得关注的是,A/B型夫妻的后代出现Rh阴性血型的概率为0.6%,这类“熊猫血”人群需建立专属医疗档案。建议此类家庭参与稀有血型互助联盟,提前储备冷冻脐带血。通过主动干预,基因层面的风险可转化为医学管理的优势。

社会观念的解构与重构

传统文化将A/B型配对视为“管理型婚姻”,但大数据分析颠覆了这一认知。婚恋平台Match的调研显示,A/B型夫妻的离婚率比同型组合低11%,其矛盾多集中于生活细节而非核心价值。社会学家发现,这类家庭在应对突发事件时表现出更强的适应性——在疫情封控期间,A型血成员的预案制定能力与B型血的资源获取能力形成完美配合。

当代青年正在重构血型认知范式:32%的Z世代表示会参考而非依赖血型配对。某基因检测公司的数据显示,明确知晓伴侣血型的用户中,83%仍选择通过MBTI测试深化相互理解。这种理性化趋势提示,血型特质应作为婚姻调适的参考工具,而非决策依据。

多维平衡中的适配逻辑

A型与B型血的结合本质上是生物学差异与社会化适应的博弈过程。医学数据显示,双方通过定期体检可降低68%的交叉疾病风险;心理学研究证实,建立“差异缓冲区”能使婚姻满意度提升40%。建议伴侣从三个维度构建适配体系:建立联合健康档案追踪血型相关指标,制定个性化营养方案;参加性格沟通工作坊,将认知差异转化为创意来源;参与基因科普教育,理性规划生育策略。

未来研究应深入探索表观遗传学在血型交互中的作用,例如DNA甲基化如何调节ABO基因的表达差异。开发基于血型特质的婚姻咨询模型,将有助于实现精准化的关系管理。在生命科学的解码与社会观念的演进中,A/B型伴侣的共生之道正展现出前所未有的可能性。