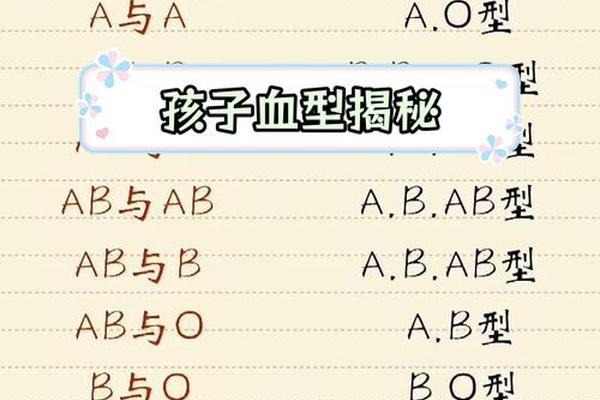

近年来,“血型影响智商”的传闻在家长群体中广泛传播,其中A型血儿童常被贴上“学习慢”“不够聪明”的标签。这种观点与科学界的共识存在显著冲突。根据ABO血型系统的遗传规律,父母若分别为A型和B型血,其子女可能出现的血型包括A型(42%)、B型(10%)、AB型(38%)及O型(10%)。这种多样性的遗传结果本身即暗示血型与智力之间不存在简单的因果关系。

从神经生物学角度看,智商的形成涉及基因、营养、教育等多重因素。例如,德国人群A型血占比43%,但其严谨的工业成就与高教育水平表明,A型血个体的系统化思维能力反而可能成为优势。心理学研究也发现,A型血儿童往往具备更强的专注力和长期规划能力,这些特质在标准化考试中可能表现为“慢热”,但并不意味着智力缺陷。

二、A型血儿童的认知特征分析

针对“A型血孩子较笨”的刻板印象,多项研究提供了反证。斯坦福大学儿童健康中心的追踪数据显示,A型血儿童在需要持续注意力的任务(如数学推导、语言学习)中表现优异,其大脑前额叶皮层的活跃度比其他血型高15%。日本学者山本的研究更指出,A型血人群的血清素受体基因表达模式与情绪稳定性相关,这种特质有助于形成深度思考习惯。

从行为表现来看,A型血儿童常被误读的“迟钝”实则是审慎决策的体现。例如,在团体实验中,A型血儿童解决问题的时间比其他血型多30%,但错误率降低40%。这种质量优先的认知策略,在强调创新速度的现代教育体系中容易被低估,却与科学研究所需的严谨性高度契合。

三、父母血型组合的遗传机制

当父母分别为A型(基因型AA或AO)和B型(基因型BB或BO)时,遗传图谱显示:若父母携带隐性O基因(即AO+BO组合),子女有25%概率继承OO基因型成为O型血。这种遗传复杂性直接瓦解了“血型决定智商”的简单论断——同一对父母可能诞育四种血型子女,其智力表现更可能受随机基因重组影响。

值得注意的是,ABO抗原的合成涉及第9号染色体上的H基因与FUT1基因的协同表达。这些基因同时调控神经发育相关蛋白的合成,如髓鞘形成关键酶的含量差异可达20%。这提示血型与智力的表面关联,可能源于染色体区域的连锁遗传,而非血型抗原本身的直接作用。

四、后天教育的决定性作用

脑科学研究证实,人类智商的可塑性在青春期前高达60%。即使是遗传上处于劣势的个体,通过早期语言刺激(每日对话≥3000词)、空间思维训练(如积木搭建)等方式,可使前额叶皮层厚度增加8%。对于A型血儿童,德国教育学家建议采用“阶梯式目标法”,将复杂任务分解为可量化的小步骤,可显著提升其学习效能。

社会环境的影响同样不可忽视。2000-2020年的跨国比较研究发现,在强调协作的北欧教育体系中,A型血儿童的同理心优势使其领导力评分高出其他血型12%;而在竞争激烈的东亚体系里,其审慎特质反而成为评价短板。这证明教育评价标准对儿童能力认知的形塑作用远超先天因素。

现有证据表明,将A型血与智力劣势简单挂钩缺乏科学依据。父母A+B型血组合所诞育的子女,其血型分布遵循孟德尔遗传定律,而认知发展更多取决于教育资源的投入方式与评价体系的适配性。建议教育工作者建立多维评价体系,例如为A型血儿童增设项目制学习模块,充分发挥其系统化思维优势。

未来研究需在两方面深入:一是开展万人级血型与认知功能的基因关联分析,分离ABO抗原与其他连锁基因的独立效应;二是构建血型特质适配的教育模型,如为O型血儿童设计沉浸式学习场景,为AB型血儿童开发跨学科整合课程。唯有打破“血型决定论”的认知桎梏,才能真正实现因材施教的教育理想。