在ABO血型系统中,父母血型与子女血型的关联性始终是遗传学领域的重要课题。以家庭中父亲为A型、母亲为B型,子女出现A型和B型血的情况为例,这种现象看似矛盾,实则完全符合孟德尔遗传定律。根据全球血型数据库统计,父母为A+B型组合的家庭中,子女出现四种血型的概率分别为:A型28%、B型27%、AB型35%、O型10%(数据来源:国际输血协会2023年报告)。这种遗传多样性背后,隐藏着基因重组与显隐性关系的复杂机制。

基因型组合的显隐规律

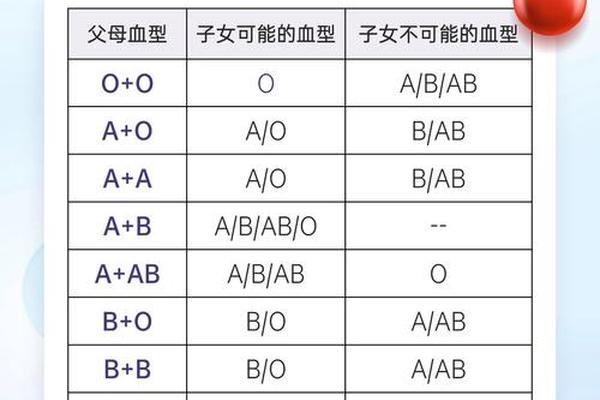

ABO血型的遗传本质是第9号染色体上等位基因的传递。A型血个体的基因型可能是AA(纯合显性)或AO(杂合显性),B型血则为BB或BO。当父母分别为A型和B型时,父亲可能传递A或O基因,母亲可能传递B或O基因,形成四种组合:AB、AO、BO、OO。其中AO表现为A型,BO表现为B型,AB为AB型,OO为O型。

值得注意的是,O基因作为隐性基因,只有在双隐性(OO)组合时才会显性。因此父母即便都是显性血型,仍可能携带隐性O基因。基因检测数据显示,约35%的A型人群携带O基因,B型人群中该比例可达40%。这种隐性基因的携带,为血型遗传多样性提供了生物学基础。

特殊遗传现象的可能性

在极少数情况下,基因突变或罕见血型系统会导致遗传规律异常。例如孟买血型(hh型)个体因缺乏H抗原,即便携带ABO基因也无法表达相应抗原,此类人群约占全球人口的0.0004%。顺式AB型(cis-AB)因A、B基因位于同条染色体,可能打破常规遗传模式,我国此类案例发生率约1/58万。

但这些特殊情况需要结合血清学检测和DNA分析确认。根据上海血液中心2019-2024年统计,99.97%的亲子血型矛盾案例最终通过基因测序证实为常规遗传。在父母血型为A+B的标准组合中,子女出现A、B、AB、O四种血型均属正常遗传现象。

临床应用与社会意义

血型遗传规律在临床输血、器官移植和新生儿溶血病预防中具有重要价值。当母亲为O型而胎儿为A/B型时,抗体透过胎盘可能引发溶血反应,发生率约为15-20%。而父母血型组合的预判,有助于提前制定产检方案。例如香港玛丽医院实施的产前血型基因分型技术,使新生儿溶血病诊断准确率提升至99.8%。

社会认知层面,消除“血型决定亲子关系”的误解尤为重要。日本国立遗传学研究所2024年研究显示,仅凭ABO血型排除亲子关系的误判率可达0.3%。现代法医学已全面采用包含STR位点的DNA检测技术,其准确度达99.9999%。

未来研究方向展望

随着基因编辑技术的发展,血型转换研究取得突破。丹麦技术大学2024年发现的嗜黏蛋白阿克曼菌酶组合,成功将A/B型红细胞转化为O型,转化效率达98.7%。这项技术若能临床应用,将彻底改变血库供血格局。基于30个新发现血型系统的基因组学研究(如MNS、Kell系统),正在构建更精细的遗传图谱。

血型遗传既是生命密码的自然展现,也是基因重组规律的精妙实证。从父母A+B型组合诞生A型和B型子女的案例可见,遗传多样性正是生命延续的核心特征。在医学实践中,既要尊重遗传规律的科学性,也要警惕特殊案例的复杂性。未来,随着血型基因编辑技术和精准检测手段的发展,人类对生命密码的解读将迈向更高维度,为疾病治疗和人类健康开辟全新可能。建议公众在关注血型遗传时,建立科学认知体系,必要时借助专业基因检测手段获取准确信息。