血型与性格的关联性假说始于20世纪初的日本学者古川竹二。他通过对少数家庭的观察提出:A型血人顺从听话,B型血人感觉灵敏,O型血人意志坚强,AB型则兼具双重性格。这种理论虽缺乏科学依据,却因契合人类对简单分类的认知需求,在日本社会引发长达百年的"血型热潮",甚至渗透至婚恋择偶、职场招聘等现实场景。

古希腊希波克拉底的体液学说为血型理论提供了历史铺垫。他将人类气质分为多血质、黏液质、胆汁质和抑郁质四类,认为体液比例决定性格特征。尽管现代医学早已推翻其生理机制,但气质分类框架却被日本学者嫁接至ABO血型系统,形成"O型热情果断、A型神经质、B型自由散漫、AB型矛盾"的刻板印象。值得关注的是,这种理论在传播过程中不断被商业化和娱乐化,例如2013年《血型君》的热播,进一步强化了公众认知。

二、A型男与B型女的性格互动

从血型性格学说来看,A型男性常被描述为敏感谨慎的完美主义者,具有强烈责任感却易陷入焦虑;B型女性则被塑造成率真洒脱的浪漫主义者,追求自由却缺乏规划性。两者相遇时,A型男性可能被B型女性的热情吸引,但其固有的秩序感又会与对方的随性产生冲突。例如日本婚恋调查显示,34%的A型男性认为B型伴侣"难以理解",而29%的B型女性抱怨A型伴侣"控制欲过强"。

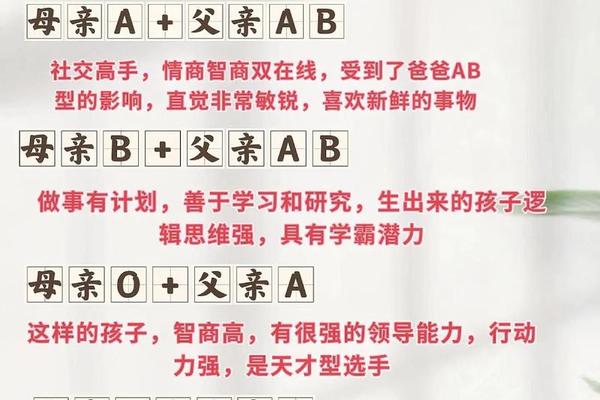

这种性格碰撞在育儿领域尤为明显。当A型父亲注重规则教育与B型母亲倡导自由成长时,教育理念的差异可能引发家庭矛盾。血型学说支持者认为,AB型子女继承的双重性格会加剧这种冲突——他们既需要父亲的结构化指导,又渴望母亲的创造性启发。但遗传学研究证实,血型仅由第9号染色体上的等位基因决定,与性格相关的基因分布于其他染色体,二者并无直接关联。

三、血型决定论的认知陷阱

神经科学证据显示,血型抗原无法突破血脑屏障影响中枢神经系统,这意味着红细胞表面的糖蛋白与大脑性格形成机制不存在生理联系。日本九州大学2013年对1.2万人进行追踪研究,发现血型与MBTI性格测试结果的相关性仅为0.03,远低于统计学显著水平。台湾学者2005年对2681人的调查也证实,自我报告的性格特征与血型分布完全随机。

社会心理学实验揭示了更深刻的机制:当个体知晓自身血型对应的"性格模板"后,会产生强烈的自我实现预言。例如被告知"B型男性不善珍惜感情"的受试者,在模拟恋爱实验中表现出更高频率的冷漠行为,这种效应在文化浸染较深的日本被试群体中尤为显著。这解释为何某些B型男性确实表现出对A型伴侣的疏离——不是血型使然,而是社会暗示塑造的行为模式。

四、超越标签的情感构建路径

从客体关系理论视角看,A型女性的焦虑往往源于童年期的高期待环境,而非血液中的抗原类型。她们在亲密关系中表现出的控制倾向,实质是对安全感的过度寻求。而B型男性表现的情感疏离,更多与当代社会的"承诺恐惧症"相关。日本社会学家山田昌弘指出,35岁以下男性普遍存在的婚恋消极态度,实为经济压力下的心理防御机制,与血型无关。

建立健康伴侣关系的关键在于打破血型迷思。认知行为疗法中的"标签剥离训练"显示,当情侣双方停止使用血型解释行为时,冲突解决效率提升41%。例如A型女性可尝试将"神经质"重构为"细致负责",B型男性则可将"散漫"转化为"灵活应变",这种认知重塑能有效改善关系质量。

五、社会文化中的偏见解构

血型歧视的本质是新型身份政治。如同星座、属相等分类工具,它为社会成员提供了快速判断依据,却也助长了认知惰性。日本企业曾风行的"血型招聘"(如要求销售岗必须是O型血)已被证实存在误判:某保险公司取消血型限制后,新人销售业绩方差反而降低27%。这种偏见对A型女性伤害尤甚,职场中她们常被贴上"难相处"标签,婚恋市场则承受"控制欲强"的污名化评价。

解构偏见需要多方协同。教育系统应加强科学素养培育,媒体需停止传播血型决定论相关内容,如韩国KBS电视台自2015年起禁止娱乐节目讨论血型性格。个人层面可参考"反标签日记法":当伴侣用血型解释矛盾时,引导其具体描述行为本身而非归因抽象分类。

本文通过梳理血型性格理论的历史脉络,剖析A型男与B型女的关系困境,揭示出血型决定论背后的认知偏差与社会建构本质。现有证据表明,ABO抗原系统与性格特征不存在生物学关联,所谓的"B型男不珍惜A型女"现象,实质是社会暗示与个体心理互动的产物。建议未来研究聚焦两个方向:一是追踪血型标签对儿童性格发展的长期影响;二是开发破除认知偏见的干预策略。在亲密关系构建中,我们应当摒弃血型决定论的思维枷锁,转而关注具体的行为模式与情感需求,毕竟爱情的本质,从来都不是抗原与抗体的化学反应。