在ABO血型系统中,血型的遗传遵循孟德尔定律。父母各传递一个等位基因给子代,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。例如,A型血个体的基因型可能是AA或AO,O型血则为OO。从输血角度,O型血因不含A、B抗原,理论上可向所有血型提供红细胞(但不可随意输入血浆);而A型血可接受A型和O型血液。这种生物学特性使得O型血被称为“万能供血者”,但其输血仍需遵循严格的交叉配血原则,避免免疫反应。

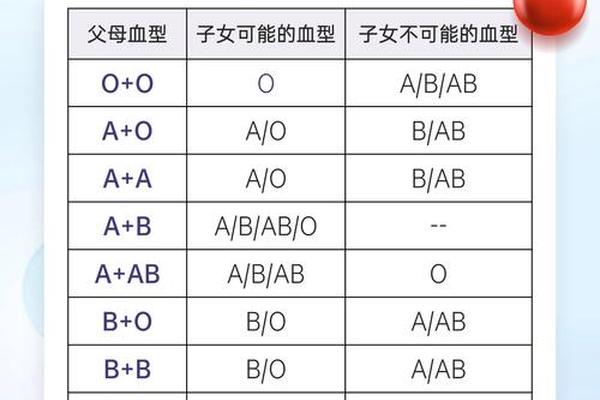

值得注意的是,ABO血型仅反映红细胞表面抗原类型,与性别、疾病易感性等无直接关联。例如,父母均为O型时,子代必然为O型;若母亲为O型、父亲为A型,孩子可能为A型(AO)或O型(OO)。这种遗传规律为理解输血兼容性提供了基础,但也衍生出关于血型与生育问题的诸多误解。

O型血生育风险的迷思与真相

近年来,关于“O型血女性难生儿子”的说法在社交平台传播。从生物学角度看,胎儿性别由父亲携带的性染色体(X或Y)决定,与母亲血型无关。O型血女性确实面临特殊的妊娠风险:若胎儿血型为A、B或AB型,母体可能因ABO血型不合产生IgG抗体,导致新生儿溶血。研究显示,约20%的O型血孕妇可能发生此类免疫反应,但多数症状较轻,表现为黄疸或贫血。

值得注意的是,溶血风险与胎儿性别无相关性。所谓“生儿子难”的传言可能源于统计学偏差或文化因素,缺乏科学依据。临床数据显示,O型血女性的子代性别比例与其他血型群体并无显著差异。真正需要关注的是孕期抗体效价监测,以及针对Rh阴性血型的特殊管理。

血型认知的误区与科学应对

公众对血型的误解常源于对遗传机制的不完全理解。例如,父母均为A型血仍可能生育O型血子女(若双方基因型均为AO)。“孟买血型”等罕见血型系统的存在,进一步说明血型遗传的复杂性。对于O型血女性,建议孕前进行抗体筛查,若效价过高可通过中药调理(如含茵陈、黄芩的复方制剂)或免疫球蛋白干预。

在输血医学领域,尽管ABO血型系统至关重要,但Rh因子、MNSSU等30余种血型系统的发现,提示临床需综合多系统检测以确保安全。例如,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,需在分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,预防下次妊娠的严重溶血。

血型系统的科学认知既关乎医疗安全,也影响社会心理。O型血女性的生育特点需从免疫学角度理性看待,而非归因于性别选择。未来研究可深入探讨以下方向:1)ABO血型与卵泡雌激素分泌的分子机制关联;2)基因编辑技术在稀有血型匹配中的应用潜力;3)血型相关免疫反应对胎儿神经发育的长期影响。建议公众通过正规渠道获取血型知识,医疗机构加强产前抗体监测,共同构建基于证据的生育健康管理体系。