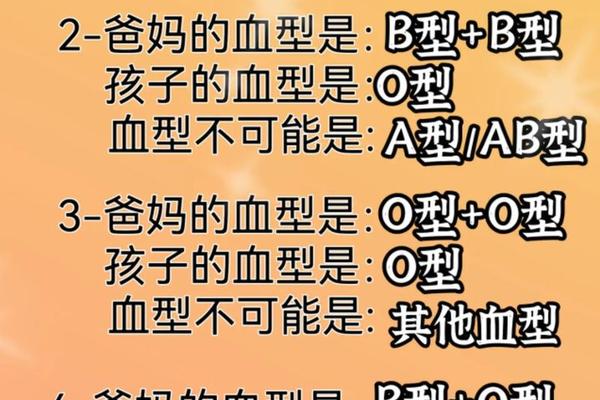

ABO血型系统是人类最早发现且最重要的血型分类体系之一,其遗传规律遵循孟德尔法则。当父母一方为A型血(基因型可能为IAIA或IAi),另一方为B型血(基因型可能为IBIB或IBi)时,子女的血型可能涵盖所有ABO类型(A、B、AB、O),这是由显性基因(IA、IB)与隐性基因(i)的组合决定的。例如,若父母基因型均为杂合(IAi和IBi),子女有25%概率为A型(IAi)、25%为B型(IBi)、25%为O型(ii)、25%为AB型(IAIB)。

这一遗传多样性源于A和B抗原的显性表达特性。A型血的抗原由IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,B型血则依赖IB基因编码的α-1,3-D-半乳糖转移酶生成B抗原。当父母双方分别携带IA和IB基因时,子女可能同时继承这两个显性基因(形成AB型),或仅继承其中一个显性基因与隐性i基因(形成A或B型),甚至同时继承两个隐性i基因(形成O型)。

值得注意的是,血型遗传的“常规”结论可能因罕见基因变异而出现例外。例如,孟买血型(hh基因型)因缺乏H抗原前体,导致常规检测中呈现伪O型,此类父母可能生育出与遗传规律不符的血型。顺式AB型等罕见基因重组现象也可能干扰血型判断。血型虽可作为亲子关系的初步筛查工具,但DNA检测仍是唯一权威方法。

二、ABO血型不合与新生儿溶血风险

当母亲与胎儿ABO血型不兼容时(如母亲为O型,胎儿为A或B型),可能因母体产生IgG抗体引发新生儿溶血。这是由于O型血天然携带抗A和抗B抗体,若抗体通过胎盘进入胎儿血液,可能破坏胎儿红细胞。ABO溶血的症状通常较轻微,仅约5%的病例需要光疗或输血干预,且极少危及生命。

相比之下,Rh血型系统的溶血风险更为严重。若母亲为Rh阴性(Rh-),胎儿为Rh阳性(Rh+),母体可能因致敏产生抗D抗体,导致后续妊娠中胎儿红细胞被大量破坏。对于ABO血型不合的夫妇(如A型与B型),临床更关注Rh系统的匹配性。若父母Rh血型均为阳性或阴性,子女Rh血型将遵循显性遗传规律,不会产生溶血风险;若一方为Rh+,另一方为Rh-,则需通过产前检测评估胎儿Rh状态。

三、血型与健康关联的医学争议

近年研究发现,ABO血型可能与某些疾病风险存在微弱关联。例如,A型血人群的胃癌和心血管疾病发病率略高于其他血型,而O型血人群的凝血因子水平较低,静脉血栓风险较低。这些差异可能与血型抗原影响炎症反应、病原体黏附等生理过程有关。例如,A型抗原与幽门螺杆菌的结合能力较强,可能增加胃炎和溃疡的发生概率。

血型与健康的关联性常被过度解读。以寿命为例,虽有研究称O型血人群平均寿命较长(80-85岁),但这一结论受地域、样本量、生活方式等混杂因素干扰,缺乏普适性。医学界普遍认为,遗传因素对健康的贡献度不足30%,后天的环境、饮食、医疗条件等才是决定性因素。

四、社会文化中的血型偏见与科学驳斥

在东亚文化中,血型常被赋予性格标签,如A型血“严谨”、B型血“随性”等。这种观念源于20世纪初日本学者古川竹二提出的“血型性格学说”,但其科学性已被多项研究证伪。例如,2019年《科普中国》分析指出,性格由遗传、环境、教育等多因素塑造,与血型无直接因果关系。

类似的伪科学还包括“血型与职业适配论”。尽管某些企业曾以血型作为招聘参考(如认为O型血适合销售),但心理学研究显示,血型与职业表现的相关性接近于零。教育领域亦有观点主张“按血型因材施教”,但实证研究表明,儿童学习方式差异更多源于认知风格而非血型。

A型与B型血父母的结合,从遗传学角度看具有高度兼容性,其子女可能呈现丰富的血型多样性。尽管ABO血型差异可能带来轻微的新生儿溶血风险,但现代医学已能有效监测和干预。血型与疾病、性格的关联性虽引发广泛讨论,但多数结论缺乏严谨证据,需警惕过度解读。

未来研究应聚焦两大方向:一是探索血型抗原在免疫调控中的分子机制,例如ABO基因对新冠病毒受体ACE2表达的影响;二是完善罕见血型数据库,为精准医疗提供支持。对于准父母而言,理性看待血型遗传规律,结合产前筛查和遗传咨询,方能科学规划生育健康。