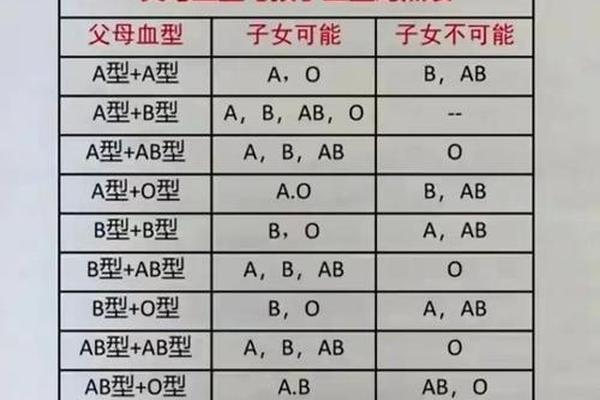

血型是人体红细胞表面抗原差异的体现,由父母双方的基因共同决定。ABO血型系统作为最重要的分类依据,其遗传规律遵循孟德尔法则。当父母一方为A型血(基因型可能为AA或AO),另一方为O型血(基因型为OO)时,子女的血型只能是A型或O型,概率分别为75%和25%。这是由于A型血的显性基因(A)会掩盖O型血的隐性基因(i),而O型血仅能传递隐性基因。

从基因组合角度看,若A型血父母携带AO基因(杂合子),其生殖细胞可能产生含A或i的配子;而O型血父母只能产生含i的配子。子女的血型基因型为AO(表现为A型)或ii(表现为O型)。这种遗传模式在临床实践中具有重要应用价值,例如通过血型初步判断亲子关系的可能性。

溶血风险与医学干预

当母亲为O型血、父亲为A型血时,若胎儿遗传了A型血,可能发生ABO溶血反应。这是因为母体血液中的抗A抗体会通过胎盘攻击胎儿红细胞表面的A抗原。统计显示,约20%的此类妊娠存在溶血风险,但多数症状较轻,仅表现为新生儿黄疸,严重溶血导致贫血或核黄疸的案例不足1%。

针对这一风险,现代医学建议孕期进行抗体效价检测。若抗体水平升高,可通过免疫球蛋白注射或光照疗法干预。值得注意的是,ABO溶血可能发生于第一胎,这与Rh溶血多发生于第二胎的特性不同。临床数据显示,约40%-50%的ABO溶血案例为初次妊娠,因此O型血孕妇需从孕早期开始密切监测。

血型与性格的关联争议

部分民间观点认为,A型与O型血父母所生子女具有特定性格特征。例如,有研究称此类孩子可能兼具A型血的严谨性和O型血的行动力,表现为领导力强但固执。这类结论缺乏科学实证支持。血型性格学说起源于20世纪日本心理学研究,但其样本量和研究方法受到学界广泛质疑。

从生物学角度,性格由遗传、环境、神经递质等多因素共同塑造,单一血型基因的影响微乎其微。尽管某些基因位点(如5-HTTLPR)与情绪调节相关,但这些基因与ABO血型系统无直接关联。将性格归因于血型的观点应谨慎对待,更需关注家庭教育和成长环境的作用。

特殊案例与基因变异

在极少数情况下,A型与O型血父母可能生育出不符合常规遗传规律的孩子。例如孟买血型(hh基因型)个体会表现出类似O型的特征,但实际携带ABO系统的其他基因。2023年陕西发现的cis AB型案例显示,某些AB型变异体可通过基因重组突破显隐性规则,使AB型与O型父母生育AB型子女。

基因检测技术的进步揭示了更多复杂性。全基因组测序发现,约0.01%人群存在ABO基因位点突变,导致血型表达异常。这类变异可能影响输血安全,因此临床建议对特殊血型家庭进行基因检测,而非仅依赖血清学鉴定。

A型与O型血父母生育子女的血型遵循显性遗传规律,但医学实践需兼顾溶血风险与基因变异的可能性。当前研究证实,ABO血型系统在输血医学、器官移植和疾病易感性领域具有重要价值,但其与性格的关联仍缺乏科学依据。

未来研究应着重于三方面:一是开发更精准的血型基因分型技术,解决罕见血型鉴定难题;二是深入探索ABO抗原在免疫调控中的作用机制;三是建立大规模血型数据库,分析其与慢性疾病的关联性。对于普通家庭,了解基础血型知识有助于孕期管理,但应避免过度解读血型对健康或性格的决定性影响。