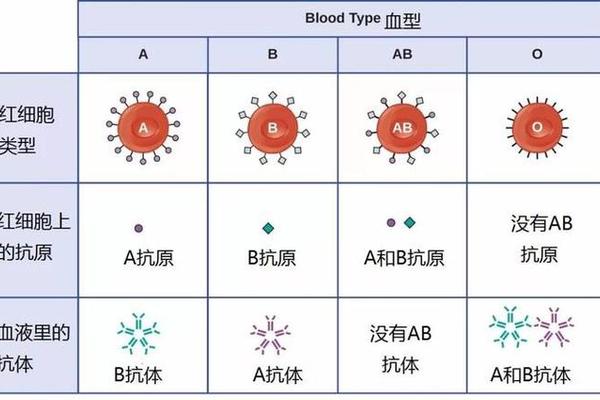

ABO血型系统作为人类最重要的血型系统之一,其分类不仅关乎输血安全,更涉及遗传学、免疫学和疾病易感性等多个领域。A亚型作为ABO系统中多样性最丰富的亚型群体,其抗原表达的变异性和血清学鉴定的复杂性对临床医学提出了严峻挑战。与此ABO系统中天然抗体与免疫性抗体的生物学特性及其相互作用机制,构成了血型相容性判定的核心科学问题。从分子遗传机制到临床实践,ABO血型系统的研究持续推动着精准医疗的发展。

A亚型的分子遗传学基础

A亚型的形成源于ABO基因编码区的突变或调控区域的异常。正常A抗原的合成依赖于糖基转移酶A(GTA)的催化作用,该酶将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的末端。研究发现,A1和A2两种主要亚型的差异源于基因外显子6-7区域的特定突变:A2亚型因第7外显子c.1060C>G突变导致酶活性降低,使得红细胞表面A抗原密度仅为A1型的25%-50%。而更罕见的Ax、A3等亚型则与基因启动子区域突变(如-119C>T)或移码突变相关,这些变异显著削弱GTA的表达效率,导致抗原表位不完整。

在遗传特征上,A亚型呈现显性遗传规律,但部分弱表达亚型可能因基因剂量效应出现表型偏差。例如,当个体携带ABOA2.01/ABOO01.01基因型时,其红细胞A抗原强度显著低于纯合型个体,这种现象在群体中的发生频率约为0.03%。基因测序技术的进步已揭示超过20种A亚型相关等位基因,其中部分突变位点(如c.1054del)可能产生截短蛋白,彻底破坏抗原合成路径。

血清学鉴定的挑战与对策

A亚型的血清学鉴定常面临正反定型不符的困境。典型病例中,A2型红细胞与单克隆抗A试剂反应微弱,易被误判为O型。这种现象源于抗A试剂的表位识别特性——商业抗A试剂主要针对A1型抗原的α1-3GalNAc结构,而A2型抗原因糖链延伸不足导致空间构象改变。更复杂的A3型则呈现混合视野凝集特征,其机制可能与红细胞亚群的分化异常有关。

为解决这些难题,临床实验室需建立多维度检测体系。增强试验(如吸收放散试验)可提高弱A抗原的检出率,酶处理技术(如木瓜蛋白酶处理)能暴露隐蔽抗原表位。近年来,分子诊断技术的重要性日益凸显,通过对ABO基因第6-7外显子的深度测序,可准确识别c.796C>A等关键突变位点,将亚型鉴定的准确率提升至99.8%。家系分析在疑难案例中具有特殊价值,通过追踪先证者亲属的血型遗传模式,可辅助确认亚型的遗传特性。

抗体的生物学特性与功能

ABO系统的天然抗体以IgM为主,其产生机制与肠道菌群抗原刺激密切相关。这类抗体在出生后4-6个月开始出现,5-10岁达到效价峰值(抗A效价可达1:256),其热幅度反应特性(37℃最强)与补体激活能力使其成为急性溶血反应的主要诱因。值得注意的是,O型个体血清中同时存在抗A和抗B的IgG抗体,这种"免疫性抗体"可通过胎盘引发新生儿溶血病,其效价水平与妊娠结局显著相关。

免疫性抗体的产生机制更为复杂。输血、妊娠或干细胞移植等事件可诱导IgG型抗体的形成,这类抗体在盐水介质中不引起凝集,但能通过抗球蛋白试验检测。研究发现,ABO不相容移植中,供者特异性抗体的亲和力与其介导的补体依赖性细胞毒性(CDC)呈正相关,抗体效价>1:32时移植物丢失风险增加3倍。单克隆抗体技术的突破使得抗A/B抗体的精细表位分析成为可能,例如抗-A1单克隆抗体可特异性识别A抗原的III型糖链结构,这对亚型鉴别具有重要意义。

临床实践中的风险管理

在输血医学领域,A亚型的误判可能导致致命后果。2019年国内某中心报道的输血反应案例显示,1例A2型患者误输A1型血液后发生迟发性溶血反应,其机制涉及回忆性免疫应答引发的抗体效价激增。临床指南强调对献血者和受血者进行双向交叉配血,尤其对AB亚型患者推荐采用凝胶卡式法提高检测灵敏度。

在器官移植领域,ABO抗体屏障的突破需要创新策略。日本学者提出的血浆置换联合免疫抑制方案,可将ABO不相容肾移植的3年存活率提升至92%。该方案的核心是通过双重滤过血浆分离术(DFPP)将IgM抗A/B效价控制在≤1:8,同时采用利妥昔单抗清除B淋巴细胞。而针对高致敏患者,新型抗补体药物(如eculizumab)的应用显著降低了抗体介导的排斥反应发生率。

未来研究方向与挑战

随着CRISPR基因编辑技术的发展,定向修饰ABO基因已成为可能。2023年Nature报道的基因治疗动物实验显示,通过腺相关病毒载体递送O型等位基因,可成功将A型红细胞转化为O型。合成生物学领域则致力于构建通用型红细胞,通过酶解法清除ABH抗原,该技术已进入II期临床试验阶段。

在基础研究层面,ABO抗原的表观遗传调控机制尚待阐明。近期发现ABO基因启动子区的CpG岛甲基化程度与抗原表达强度呈负相关,这为表观遗传药物调控血型抗原提供了新思路。ABO血型与疾病易感性的关联研究持续深入,例如A型个体胃癌发病风险较O型高18%的分子机制,可能涉及ABO糖基转移酶对胃黏膜屏障功能的调控。

ABO血型系统的深入研究不仅完善了基础医学理论体系,更推动了临床诊疗技术的革新。从分子诊断到精准输血,从基因治疗到个性化医疗,这一古老的血型系统持续展现着强大的科学生命力。未来需要建立多中心协作网络,整合基因组学、蛋白质组学和临床大数据,最终实现ABO血型相关医疗风险的全程化管理。