在人类血型系统中,ABO和Rh血型是最具临床意义的分类标准。根据世界卫生组织的数据,O型血占全球人口的63%,A型占21%,B型占16%,而AB型不足5%。从这一比例来看,B型血的全球稀有性略高于A型。血型的稀有性并非绝对,其分布与地域、种族、遗传等因素密切相关。例如,亚洲地区B型血的比例显著高于欧美,而A型血在欧洲更为普遍。这种差异使得“A型与B型哪个更稀有”的答案需结合具体语境分析。

从遗传学角度,ABO血型的形成与人类迁徙和自然选择有关。A型血与农耕文明的适应性相关,而B型血则与游牧民族的基因演化有关。研究显示,东亚和南亚的B型血比例高达25%-30%,远超全球平均水平;而在北欧国家如挪威,A型血占比超过40%。脱离地域背景讨论血型稀有性容易陷入片面结论。

二、地域差异对A/B型血比例的影响

中国是观察血型地域差异的典型案例。全国范围内,A型血占27.9%,B型占29.2%,但具体到不同省份差异显著。例如,湖南、江西等华中地区A型血占比超过30%,而内蒙古、新疆等北方地区B型血比例高达40%。这种分布与历史民族融合相关:游牧民族基因中B型血高频出现,而南方农耕族群则保留了更多A型血特征。

在日本和韩国,A型血占据主导地位(日本A型血占38%),这与欧洲的A型血分布趋势相似。反观印度,B型血占比达35%,成为该国最常见血型。这些数据表明,血型稀有性具有强烈的地域属性。当我们将视角限定于特定区域时,A型或B型的“稀有”地位可能完全逆转。

三、遗传机制与血型传递规律

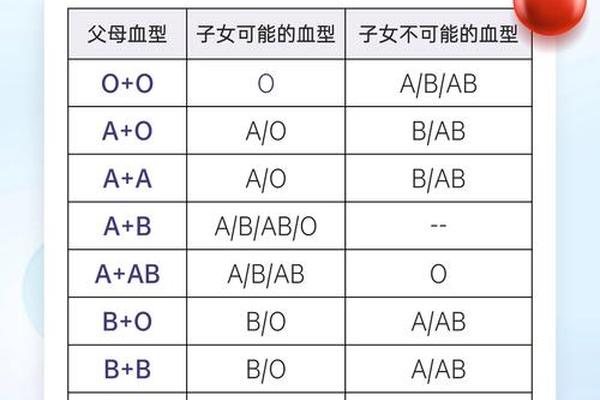

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,由父母各提供一个等位基因组合决定。A和B为显性基因,O为隐性基因。例如,AA或AO基因型均表现为A型血,BB或BO表现为B型血。统计学模型显示,若父母一方为A型、另一方为B型,子女可能拥有AB、A、B、O四种血型,概率分别为25%、25%、25%、25%。这种复杂的遗传机制导致某些血型在家族中呈现聚集或稀缺现象。

值得注意的是,罕见的基因突变可能产生特殊亚型。例如,2017年南京发现的A3亚型血型,因基因突变导致A抗原表达异常,成为全球唯一案例。这类极端个例虽不改变整体血型分布规律,却揭示了遗传多样性对血型稀有性的潜在影响。

四、临床意义与稀有血型库建设

从输血医学角度看,单纯比较A/B型血的临床需求意义有限,更需结合Rh因子综合判断。中国汉族人群中,Rh阴性血仅占0.3%,其中A型Rh阴性占比约0.06%,B型Rh阴性约0.05%。这类“熊猫血”的稀缺性远超ABO系统的类型差异。孟买血型(缺乏H抗原)和Rh-null血型(全球仅43例)的极端稀有性,更凸显血型系统的复杂性。

为应对稀有血型需求,我国已建立覆盖全国的稀有血型库。例如,上海市血液中心登记的Rh阴性献血者中,A型占28%、B型占32%,显示B型Rh阴性血的实际储备量反而低于A型。这种供需矛盾提示,血型稀有性评估需动态结合地域库存数据,而非仅依赖人口比例统计。

五、总结与展望

综合全球数据和地域特征可知,B型血的总体稀有性略高于A型,但这一结论在特定地区可能完全反转。血型分布本质上是人类基因多样性在地理、历史维度上的投影,其稀有性需结合ABO系统、Rh系统及其他30余种血型系统综合考量。

未来研究可重点关注两方面:一是利用基因测序技术揭示血型亚型的分子机制,二是建立动态的血型供需预测模型。对于个体而言,建议通过专业机构检测完整血型(包括ABO、Rh及其他系统),特别是计划妊娠的Rh阴性女性,需提前制定抗体管理方案。血型不仅是生命密码的片段,更是人类适应自然的历史见证,其研究价值远超临床医学范畴。