血液作为生命的载体,其奥秘不仅体现在生理功能的精密性上,更蕴含着人类文明演进的密码。当A型血液的红色河流能否汇入AB型生命的脉络,当AB型群体承载着怎样的民族融合印记,这两个看似独立的问题,实则共同勾勒出血液在医学史与人类学中的双重图景。本文将从免疫机制、民族迁徙、基因图谱三个维度,解析血型兼容性的科学本质与民族溯源的文化意义。

抗原抗体的生死博弈

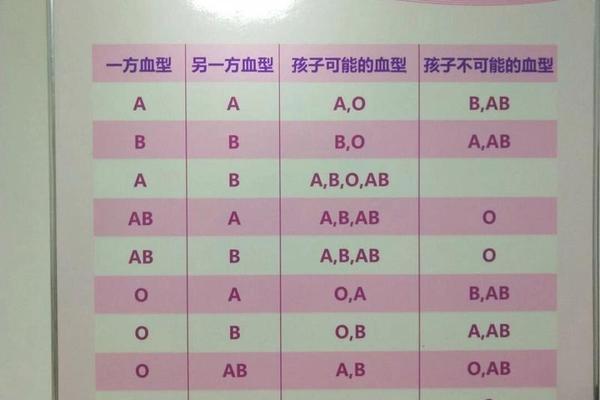

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的特异性识别。A型血液携带A抗原和抗B抗体,而AB型作为"万能受血者",其红细胞同时具备A、B抗原,血浆中却缺乏相应抗体。这种特殊的生物学配置,使得A型红细胞悬液在紧急情况下可成为AB型患者的生命补给。但这一过程绝非简单的液体输送,而是精密免疫机制的妥协艺术。

输血安全的核心原则植根于抗原抗体反应的分子动力学。当A型全血未经处理直接输入AB型体内,血浆中的抗B抗体将引发致命的溶血反应,犹如免疫系统点燃的烽火。现代输血医学通过成分分离技术,将红细胞与血浆精准拆分,使A型红细胞能在AB型体内安全驻留。这种"拆弹式"的输血策略,体现了医学对生命复杂性的深刻理解。

基因图谱中的民族密码

AB型血在全球人口中仅占5%,在中国更是不足7%的稀有存在。基因测序揭示,AB型是A、B等位基因共显性表达的产物,这种遗传特征的形成与人类迁徙史密切关联。分子人类学研究显示,中国AB型人群主要分布在长江流域,恰是历史上游牧文明与农耕文明的交汇地带。

从蒙古高原南下的B型游牧族群,与中原地区A型农耕民族的血脉交融,造就了AB型独特的基因图谱。匈奴、鲜卑、女真等北方民族携带的B型基因,在民族融合过程中与南方楚苗族群的A型基因相遇,形成AB型这一活体化的历史见证。每个AB型个体的血液里,都流淌着文明碰撞的史诗。

输血医学的进化之路

从17世纪法国医生将羊血输入人體的荒诞尝试,到现代成分输血的精准医疗,输血史本质是人类认知自我的一场革命。卡尔·兰德施泰纳1900年发现ABO血型系统,不仅解开了输血死亡的谜题,更为人类学提供了新的研究工具。当前输血医学已发展出37种血型系统识别技术,但ABO系统仍是临床决策的基石。

前沿研究正在突破传统血型界限。丹麦科学家从肠道菌群中发现的酶制剂,可将A型血转化为通用O型,这项技术若成熟,将彻底改写输血规则。而我国学者绘制的首张ABO血型地理分布图,既为临床输血提供数据支持,也为民族学研究开辟新路径。这些突破预示着输血医学正从经验科学向精准医学跃迁。

在生命科学与人文历史的交叉点上,血型既是免疫系统的身份认证,也是文明演进的生物印记。正确理解A型与AB型的输血关系,关乎临床救治的成败;而解读AB型的民族密码,则是打开中华文明融合史的一把钥匙。未来研究应着力于血型转换技术的临床应用,同时加强分子人类学与考古学的跨学科合作,让血液中封存的历史记忆得以完整破译。当医学的严谨性与人文的深邃性在血液研究中交汇,我们或许能更深刻地理解:每一滴血液都是穿越时空的生命信使。