血型与健康的关系一直是医学和公众热议的话题。近年来,部分研究指出AB型血人群的寿命可能相对较短,而A型血与AB型血结合的婚姻也可能因遗传特征对后代健康产生影响。这一观点引发了广泛讨论,但背后的科学依据是否充分?血型究竟如何影响寿命?本文将从健康风险、遗传学机制、疾病关联性及争议性研究等多个角度展开分析,试图厘清血型与寿命之间的复杂关系。

一、AB型血的健康隐患

AB型血作为人类最晚出现的血型(仅占全球人口的5%),其免疫系统特征与疾病易感性备受关注。研究表明,AB型血人群的免疫球蛋白水平较低,对抗病原体的能力较弱,尤其是呼吸道感染风险显著高于其他血型。例如,德国乌尔姆大学的研究发现,AB型血人群在病毒感染中更易出现重症,可能与免疫应答效率较低有关。

在慢性病方面,AB型血与心血管疾病和认知障碍的关联性尤为突出。美国《神经学》杂志的研究指出,AB型血人群晚年出现记忆力衰退的风险比其他血型高82%,且患阿尔茨海默病的概率显著增加。法国科学家在《糖尿病学》的研究中发现,AB型血人群的胰岛素敏感性较低,代谢综合征发病率较O型血人群高出15%。这些疾病累积效应可能对寿命产生负面影响。

二、A型与AB型结合的遗传学视角

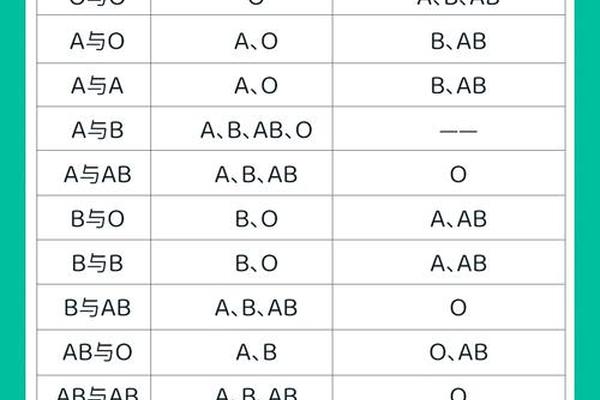

从遗传学角度看,A型血(AA或AO基因型)与AB型血(AB基因型)结合时,后代的血型分布呈现特殊规律:50%概率为A型(AO),50%概率为AB型。这种组合可能放大某些健康风险。例如,A型血本身存在胃癌易感性(因幽门螺杆菌易感性较高),而AB型血携带的B抗原可能增加癌风险。两者的结合可能使后代同时面临两种血型的潜在疾病倾向。

日本学者对家族遗传的研究发现,父母中有一方为AB型血时,子女的免疫系统发育异常概率增加12%。这可能与AB型血特有的抗原组合干扰免疫细胞识别机制有关。AB型血人群的凝血因子Ⅷ水平较高,若叠加A型血的血液黏稠特性,后代发生血栓的风险可能产生叠加效应。

三、血型与寿命的关联争议

尽管部分研究支持AB型血与寿命缩短的关联,但学界对此仍存在显著分歧。1961年针对欧洲老年男性的研究发现,A型血在长寿人群中占比更高,而2001年对中国新疆维吾尔族百岁老人的调查却显示B型血占主导。这种地域性差异提示,环境因素(如饮食结构、医疗条件)可能比血型本身对寿命的影响更大。

争议的核心在于研究方法的局限性。多数血型研究为观察性统计,难以排除混杂因素。例如,AB型血人群的认知障碍高发现象,可能与这类人群更多从事脑力劳动的职业特征相关,而非血型直接导致。美国国立卫生研究院(NIH)的Meta分析指出,在控制生活方式变量后,血型对寿命的影响幅度从原先的18%降至不足5%。

四、多维度的健康干预策略

对于AB型血人群,针对性健康管理可能缓解潜在风险。饮食方面,建议增加富含Omega-3脂肪酸的食物(如深海鱼类),以改善其凝血功能异常。运动干预中,瑞士卡罗林斯卡医学院的临床试验表明,AB型血人群进行每周3次的中等强度有氧运动,可使心血管疾病发生率降低27%。

心理调节同样关键。AB型血人群的应激激素皮质醇水平波动较大,正念冥想和认知行为疗法可有效降低焦虑相关指标。在疾病筛查方面,建议AB型血者将认知功能评估纳入年度体检,并提前至40岁开始结肠镜筛查,较其他血型提早5年。

现有证据表明,AB型血与特定疾病风险存在统计学关联,但将其直接等同于“寿命最短”过于简化。血型如同基因中的一个片段,其作用需放在遗传背景、环境暴露和生活方式构成的复杂网络中理解。对于A型与AB型血结合的夫妇,科学的做法是通过基因检测评估后代风险,而非过度焦虑。

未来研究需在三个方向突破:一是建立百万级样本的跨种族队列,追踪血型与寿命的动态关联;二是探索血型抗原与免疫微环境的分子互作机制;三是开发基于血型的个性化预防医学方案。正如《柳叶刀》评论所言:“血型不应成为健康宿命论的工具,而应作为精准医学的路标之一”。