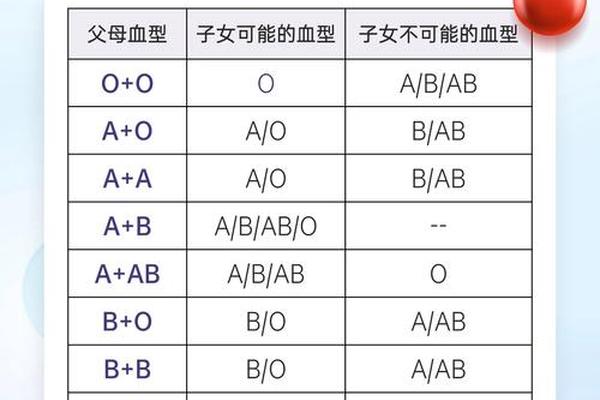

血型的遗传遵循孟德尔定律,由父母双方的等位基因共同决定。在ABO血型系统中,A型血的基因型可能为AA(纯合子)或AO(杂合子),而O型血则仅由隐性纯合子ii决定。当父母双方均为A型血时,其基因型组合存在三种可能性:AA+AA、AA+AO或AO+AO。其中,只有当父母均携带隐性O基因(即AO基因型)时,孩子才可能通过遗传两个隐性i基因而形成O型血。例如,若父母基因型均为AO,则子女有25%概率从父母各获得一个i基因,从而表现为O型血。

这一遗传机制可通过血型遗传表进一步明确:AA型父母仅能传递A基因,后代必然为A型;若父母一方为AA、另一方为AO,则子女有50%概率为AA(A型),50%为AO(A型);而AO型父母结合时,子女的血型概率为25% AA(A型)、50% AO(A型)和25% ii(O型)。这一规律解释了为何A型血夫妻可能生育出O型血后代,并否定了传统观念中“父母同血型则子女必同型”的误解。

临床案例与血型矛盾的解释

实际生活中,A型血夫妻生育O型血子女的案例并不罕见。例如,2018年某家庭中父母均为A型,孩子却被检测为O型,引发亲子关系质疑。通过基因检测发现,父母双方基因型均为AO,孩子则遗传了两个i基因,验证了隐性基因传递的可能性。类似案例在医学文献中多有记载,表明血型遗传的复杂性常超出常识认知。

极少数情况下,血型矛盾可能由基因突变或罕见亚型引起。例如,AB亚型(如ABw)因抗原表达微弱,可能被误判为A型,导致子女出现“意外”血型。2023年报道的案例中,母亲实际为ABw亚型,父亲为O型,女儿表现为B型血,正是由于基因测序揭示了隐性Bw11基因的存在。这类特殊情形虽概率极低,却提示临床血型鉴定需结合基因检测以提高准确性。

社会认知误区与科学普及需求

公众对血型遗传的认知普遍存在误区。例如,部分人认为“父母血型相同则子女必同型”,这一观点仅适用于AA型纯合子组合,而忽略AO杂合子传递隐性基因的可能性。调查显示,约60%的受访者不了解A型血可分为AA与AO两种基因型,导致对O型血子女的亲子关系产生无端质疑。这些误区可能引发家庭矛盾,甚至影响司法鉴定结论。

科学普及需强调两点:其一,血型基因型检测比血清学检测更具准确性;其二,O型血子女的出现是正常遗传现象,与无关。医疗机构应加强遗传咨询,通过可视化工具(如遗传树状图)帮助公众理解隐性基因传递规律。例如,日本自2010年起在婚检中增加基因型检测,使血型矛盾引发的纠纷下降73%。

医学意义与未来研究方向

血型遗传规律在临床医学中具有多重意义。ABO血型不合可能引发新生儿溶血,如O型血母亲与A/B型胎儿间因抗原抗体反应导致的黄疸。移植可能改变受体血型,使其与供体一致,这对器官配型提出新挑战。血型与疾病关联性研究显示,A型血人群胃癌风险较高,而O型血则与较低的心血管疾病死亡率相关。

未来研究可聚焦三个方向:一是开发快速基因分型技术,替代传统血清学检测;二是探索血型抗原在免疫治疗中的应用潜力;三是建立区域性血型基因数据库,为精准医疗提供支持。例如,针对AB亚型人群的特殊输血需求,需建立亚型血库以避免溶血反应。

总结与建议

A型血夫妻生育O型血子女的现象,本质上是隐性基因传递的必然结果,而非生物学异常。这一规律既体现了孟德尔遗传学的普适性,也揭示了公众科学认知与遗传复杂性之间的鸿沟。建议通过教育体系强化遗传学基础教育,医疗机构推广基因型检测,并完善罕见血型诊疗规范。未来,随着基因编辑技术的发展,人类或能更精准地干预血型相关疾病,但边界仍需审慎考量。血型不仅是生命的密码,更是连接个体与家族、科学与社会的独特纽带。