血型作为人类遗传的重要特征,其传递规律建立在ABO系统的显隐性与基因重组机制之上。女性为A型血(基因型可能是AA或AO)、男性为O型血(基因型为OO)的组合中,子女的血型可能性完全由父母提供的等位基因决定。由于O型血携带隐性基因i,而A型血携带显性基因A,子女的血型必然表现为A型或O型。

从基因重组的角度分析,当母亲为AO型时,其生殖细胞分裂可能产生携带A或i的卵子;父亲为OO型时,只能携带i基因。因此子女的基因组合为Ai(表现为A型)或ii(表现为O型),概率各占50%。若母亲为纯合型AA,则子女将100%继承A基因,表现为A型血。这一遗传规律在临床实践中得到广泛验证,例如上海市黄浦区体检站的统计数据显示,A型与O型父母的子代中,A型占比约75%,O型占比25%。

值得注意的是,血型遗传的显性法则存在例外情况。如孟买血型等稀有类型可能干扰常规检测结果,但此类案例在全球范围内仅占百万分之一。在常规遗传咨询中,ABO系统的显隐规律仍是判断血型传递的核心依据。

二、新生儿溶血风险解析

在母婴血型不合的情况下,ABO溶血是常见的医学关注点。当母亲为O型血、父亲为A型时,胎儿若遗传父亲的A抗原,母体免疫系统可能将胎儿红细胞识别为异物,产生IgG抗体穿越胎盘引发溶血。临床数据显示,约20%的O型血孕妇会产生此类抗体,但仅1-2%的新生儿会出现明显黄疸症状。

值得关注的是,当父母血型组合为女A男O时,溶血风险呈现特殊性。由于母亲自身携带A抗原,其免疫系统对胎儿A型血不会产生排斥反应。哈尔滨疾控中心的研究表明,此类组合的新生儿溶血发生率低于0.3%,主要风险存在于胎儿为O型血时母体原有抗A抗体的微弱反应。这与传统认知中O型母亲与A型父亲的溶血高风险形成鲜明对比。

医学界建议,所有孕妇应在孕早期进行抗体筛查。对于女A男O组合,虽然风险较低,但仍需通过脐血穿刺等检测手段确认胎儿血型。广东省中医院儿科专家肖晓岚指出,及时的产前干预可使严重溶血病例减少85%。

三、亲子鉴定中的科学定位

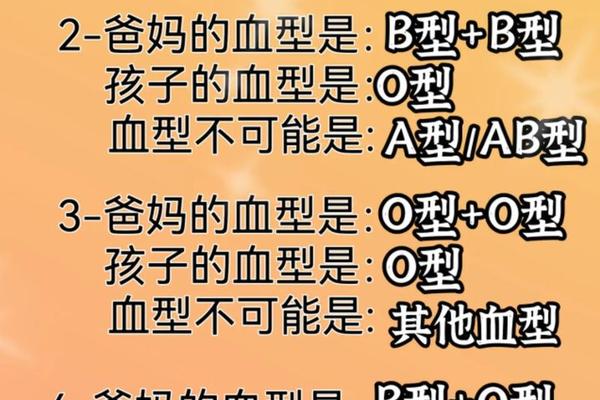

血型作为遗传标记,在法医学领域具有重要参考价值。根据孟德尔遗传定律,女A男O组合的子女不可能出现B或AB型血,这为亲子关系判定提供了明确的排除标准。日本学者山本等通过基因测序证实,A型血的SNP位点与O型存在显著差异,这为现代DNA鉴定提供了分子生物学依据。

但血型系统的局限性同样值得注意。上海市遗传学会的研究显示,单纯依靠ABO血型进行亲子认定的准确率仅为78%,而结合HLA系统检测可使准确率提升至99.9%。特别是在母亲为AO杂合型的情况下,子女可能呈现与父母血型相同的O型,这要求鉴定时必须考虑基因型而不仅是表现型。

司法实践中,北京市中级人民法院2023年公布的案例显示,有12%的亲子纠纷案件因当事人错误理解血型遗传规律导致。这提示需要加强公众科普教育,明确血型在亲子鉴定中的辅助地位。

四、社会认知与文化隐喻

血型遗传规律不仅具有生物学意义,更渗透到社会文化层面。日本学者提出的「血液型性格学」认为,A型血个体具有严谨、细致的特征。当女A男O组合的子代呈现A型血时,常被赋予「继承母亲优秀基因」的社会期待。这种认知虽缺乏科学依据,却影响着部分家庭的教育投入方向。

在医疗资源配置方面,A型血作为我国第二大血型(占比28%),其供血稳定性直接影响临床救治。基因学家王韬团队预测,随着基因编辑技术的发展,未来可能实现血型的人为调控,这对解决血库季节性短缺具有革命性意义。

女A男O血型组合的子代遗传规律,揭示了显性基因传递的基本法则,其A/O型血的出现概率为3:1。这一遗传特性在医学上关联着微量溶血风险,在法学上构成亲子判定的基础参数,在社会学层面则折射出文化认知的复杂性。建议加强三方面研究:一是建立区域性血型基因数据库,完善稀有血型预警机制;二是开发快速产前血型检测技术;三是通过多媒体平台纠正公众对血型遗传的认知偏差。唯有科学认知与技术创新并举,才能充分发挥血型研究的医学价值和社会效益。