在新生儿护理领域,黄疸始终是家长们关注的重点问题。当母亲是A型血时,许多家庭会担忧宝宝是否更容易出现黄疸。事实上,黄疸的发生机制复杂,血型仅是影响因素之一。本文将从血型关联性、病理机制、护理要点及医学干预等多个维度,系统分析A型血宝宝黄疸的成因与应对策略。

一、血型与黄疸的关联性

新生儿黄疸是否与血型直接相关,需区分生理性与病理性黄疸。生理性黄疸普遍存在于60%的足月儿和80%的早产儿中,与血型无显著关联,主要由新生儿胆红素代谢特点引起。而病理性黄疸中,母婴血型不合导致的溶血性黄疸占重要比例。例如,当母亲为O型血、婴儿为A型或B型时,可能因ABO血型不合引发溶血,但母亲为A型血时,此类风险显著降低。

值得注意的是,A型血母亲若与B型或AB型血父亲结合,婴儿可能遗传B型血,此时母婴血型差异可能引发溶血反应。这种情况在临床中相对少见,且溶血程度通常较O型母亲更轻微。单纯以母亲为A型血判断新生儿黄疸风险并不科学,需结合父母双方血型及婴儿血型综合分析。

二、溶血性黄疸的病理机制

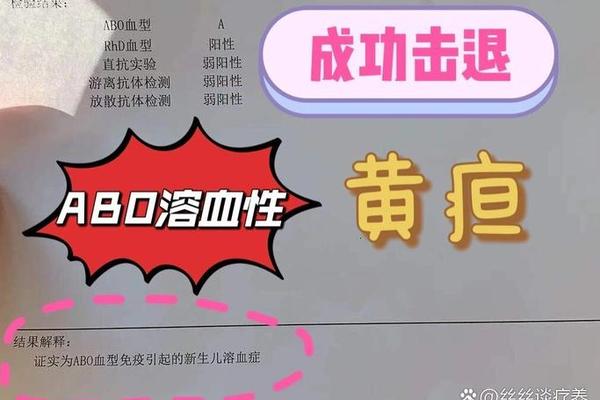

当母婴血型不合时,母体产生的IgG抗体通过胎盘进入胎儿体内,攻击婴儿红细胞导致溶血。以ABO溶血为例,O型母亲产生的抗A或抗B抗体对A/B型婴儿红细胞的破坏作用较强,而A型母亲体内此类抗体水平较低。研究显示,ABO溶血性黄疸的发病率约为12%-13.6%,其中仅22%可能发展为严重病例。这表明,即使存在血型不合,大多数婴儿可通过早期干预避免严重后果。

除ABO系统外,Rh血型不合引发的溶血更为凶险,但多见于Rh阴性母亲与Rh阳性婴儿的组合,与A型血无直接关联。遗传代谢因素(如G6PD缺乏症)和感染性疾病也可能导致病理性黄疸。例如,亚洲人群中G6PD缺乏症发病率较高,此类患儿即使血型匹配,仍可能因红细胞稳定性差而出现溶血。

三、黄疸的早期识别与监测

胆红素水平动态评估是黄疸管理的核心。根据出生时间,不同日龄的胆红素干预阈值差异显著:出生24小时内超过6mg/dl、24-48小时超过9mg/dl、48-72小时超过12mg/dl、72小时后超过15mg/dl时需考虑光疗。A型血婴儿若出现黄疸,需优先排除感染、胆道闭锁等非血型相关病因,而非仅归因于遗传因素。

家长可通过观察皮肤黄染范围初步判断黄疸严重程度。若黄疸从面部蔓延至躯干、四肢甚至手足心,或伴随嗜睡、拒奶等症状,提示胆红素水平可能已超过安全阈值。医院常通过血清胆红素检测、Coombs试验(检测溶血抗体)及基因筛查(如G6PD活性测定)进行综合诊断。

四、治疗策略与家庭护理

光疗是治疗高胆红素血症的首选方法,通过波长420-470nm的蓝光将脂溶性胆红素转化为水溶性异构体,加速排泄。对于A型血婴儿,若确诊为ABO溶血,还需监测血红蛋白水平,严重贫血者需输注洗涤O型红细胞。研究显示,及时光疗可使90%的病例免于换血。

家庭护理中,增加喂养频率至关重要。母乳喂养每日8-12次可促进肠道蠕动,减少胆红素肠肝循环;配方奶喂养需确保每2-3小时摄入30-60ml。适当暴露于柔和自然光(避免直射)可辅助降低胆红素,但不可替代医疗干预。需警惕“茵栀黄”等中药滥用风险,此类药物可能引发腹泻,加重新生儿代谢负担。

五、特殊案例与长期预后

少数A型血婴儿可能因罕见血型系统(如MN、Kell系统)不合发生溶血,此类病例需通过扩展血型检测和抗体筛查确诊。长期随访显示,未及时治疗的严重黄疸可能导致神经后遗症,如听力障碍、运动功能异常等。绝大多数A型血婴儿黄疸预后良好,尤其是生理性黄疸和轻度ABO溶血病例。

值得注意的是,东亚人群因UGT1A1基因多态性(影响胆红素代谢酶活性),即使无溶血因素,胆红素峰值也可能较白人婴儿高1倍。A型血家长需更关注黄疸监测,而非过度焦虑血型影响。

总结与建议

A型血婴儿的黄疸风险需结合血型遗传、代谢基因及环境因素综合评估。尽管母婴A型血组合的溶血风险较低,但仍需警惕其他病理性因素。建议新生儿出生后密切监测胆红素曲线,优先通过光疗和喂养管理控制病情。未来研究可进一步探索亚洲人群特异性基因变异与黄疸关联性,以制定更精准的干预阈值。对于家长而言,科学认知、及时就医和规范护理是保障婴儿健康的关键。