血型作为人类重要的遗传特征之一,其传递规律不仅承载着生物学的科学逻辑,更与家庭关系、社会等议题紧密交织。当父母双方均为A型血时,许多人会默认子女必然继承这一血型特征,但生物学规律揭示的真相远比直觉更为复杂。从遗传学角度看,父母血型与子女血型的对应关系既遵循显性基因的表达原则,也受到隐性基因组合的潜在影响,甚至存在基因突变等罕见例外。

一、ABO血型系统的遗传密码

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的差异,由位于9号染色体上的A、B、O三个等位基因决定。A和B为显性基因,O为隐性基因,这意味着个体的表型可能掩盖基因型的真实构成。例如,A型血个体的基因型可能是纯合型(AA)或杂合型(AO),而这两种情况在血型检测中均表现为A型。

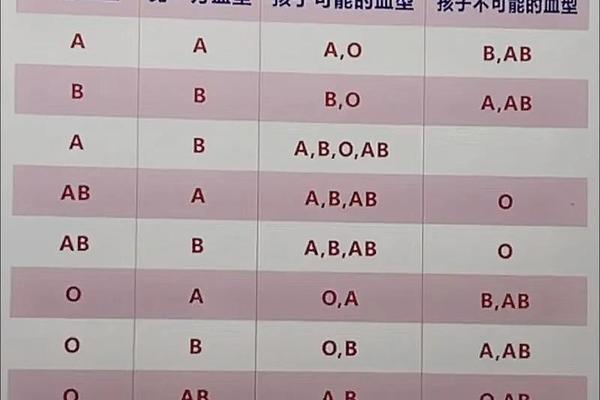

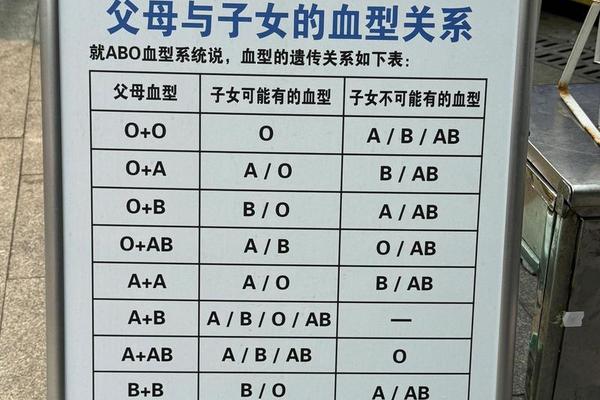

从孟德尔遗传定律来看,父母各提供一个等位基因给子代。当父母均为A型血时,其基因型组合存在三种可能:AA×AA、AA×AO、AO×AO。前两种组合下,子女只能获得A型基因,但第三种组合中,子女有25%概率从父母双方各获得一个O基因,形成OO基因型,从而表现为O型血。这解释了为何两个A型血父母可能生出O型血子女的生物学基础。

二、血型遗传的典型与例外

在常规遗传模型中,父母均为A型时,子女出现A型或O型属于正常现象。统计数据显示,若父母均为AO基因型,子女出现A型血的概率为75%,O型血为25%。这种现象源于隐性基因的随机重组,例如父亲提供A基因、母亲提供O基因时,子女表现为AO型(A型);若双方均提供O基因,则子女为OO型(O型)。

医学实践中存在突破常规的罕见案例。例如孟买血型(hh型)个体由于缺乏H抗原,即使携带A或B基因也无法表达,可能表现为伪O型。2017年北京清华长庚医院报道的A3亚型案例显示,基因突变可导致抗原表达异常,使A型血检测出现混合视野现象。此类变异概率低于千分之一,但足以颠覆传统血型认知。

三、科学验证的必要性与方法

血型遗传规律虽具指导意义,但绝非亲子关系的绝对证据。当子女血型与预期不符时,需警惕检测误差或生物学变异。例如顺式AB型基因(cis-AB)会导致AB型父母生出O型子女,此类现象在我国发生率约五十万分之一。南京某医院发现的A3亚型新等位基因,更被国际基因库收录为罕见突变范例。

DNA检测是目前唯一可靠的亲子鉴定手段。通过分析STR(短串联重复序列)等遗传标记,可准确判断血缘关系,其精确度高达99.99%。2025年《自然—遗传学》研究显示,基因表达QTL(数量性状位点)分析技术,能揭示WARS1基因在高血压、IL7R基因在皮炎中的调控机制,为血型相关疾病研究开辟新路径。

四、社会认知与启示

公众对血型遗传存在普遍误解,例如认为O型血夫妻必生O型子女,或AB型父母不能生育O型后代。实际上,AB型与O型组合确实可能通过AO/BO基因型产生A或B型子女。这些认知偏差易引发家庭矛盾,2022年黑龙江疾控中心调查显示,约12%的血型争议案例涉及家庭成员信任危机。

医学界建议加强科普教育,明确血型仅是遗传线索而非判定标准。美国血库协会(AABB)指南强调,任何血型异常都应通过HLA分型、DNA指纹等技术复核。我国《亲子鉴定技术规范》也明确规定,单一血型不符不能作为否定亲子关系的依据。

血型遗传犹如生命密码的精密拼图,既遵循显隐基因的基本规则,又蕴含突变进化的无限可能。父母均为A型血时,子女存在A型或O型两种常规可能,极少数情况下还会出现基因突变导致的特殊表型。这一认知突破不仅更新了传统生物学观念,更启示我们:科学探索需要包容例外,社会应当尊重差异。未来研究可深入探究血型基因与免疫疾病、病原体易感性的关联,例如最新研究发现ABO血型多态性影响COVID-19感染风险,这为精准医疗提供了新的研究方向。在生命科学的浩瀚星空中,每个血型谜题的解码都在推动人类对自身本质的更深理解。